○金融機関からの通報に対する適切な対応について(依命通達)

令和6年4月9日

達(生企、組対)第248号

[原議保存期間 3年(令和10年3月31日まで)]

[有効期間 令和10年3月31日まで]

みだしのことについては、次により実施することとしたので、誤りのないようにされたい。

記

1 趣旨

なりすまし詐欺被害の未然防止のために金融機関職員において実施している声掛けや高齢者の高額預貯金の払戻しに係る警察への通報については、警察から金融機関に対する協力要請により運用され、これまで多くの被害を阻止してきたところであり、なりすまし詐欺の被害防止を図る上で極めて重要な対策である。

また、令和5年下半期においては、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害が急増しており、極めて憂慮すべき状況にあるところ、本取組がSNS型投資・ロマンス詐欺の被害防止対策としても有効な場面があると考えられる。

そこで、金融機関の声掛けによって詐欺の被害が疑われた場合や、高齢者から高額預貯金の払戻し等が申し込まれた場合において行われる金融機関からの通報を受けた際に適切な対応がなされるよう、基本的対応要領を示すものである。

2 基本的対応要領

(1) 通報に対する早期臨場

金融機関から詐欺の被害が疑われる預貯金の払戻し等に係る通報を受けた際には、なりすまし詐欺被害等の未然防止はもとより、警察官が臨場するまでの間に金融機関職員に対する苦情等に発展することにも配慮し、警察官の早期臨場に努めること。また、通報の対象となった預金者等(以下「通報対象者」という。)の心情に配慮した対応に心掛けるとともに、警察官が臨場しているにもかかわらず、被害を看破することができないといったことのないよう、通報対象者に確認すべき項目について、臨場する警察官に十分な教養を行うこと。

(2) 通報対象者への複数対応

通報対象者への説明、説得に当たっては、原則として複数の警察官で対応すること。

なお、警察署の体制や他の事案対応等により単独で対応せざるを得ない場合には、確実に幹部にその旨を報告すること。

また、通報により臨場後、被害の有無を確認するため通報対象者方へ臨場する必要があると認められる場合や、防犯指導等のため引き続き通報対象者方へ臨場する必要がある場合には、必ず幹部に報告の上、その指示の下、複数で臨場し対応すること。

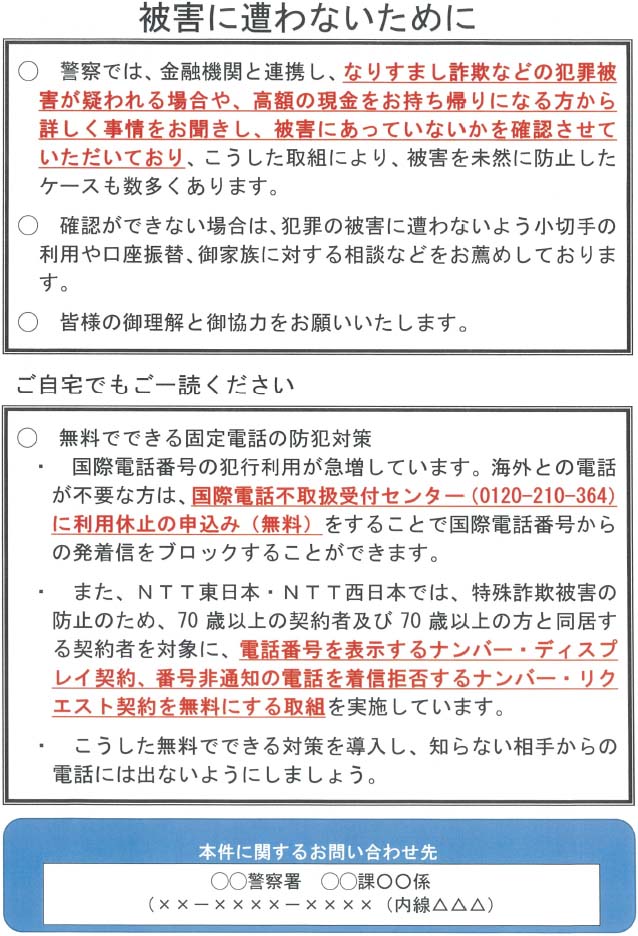

(3) 注意喚起資料の交付による説明

通報対象者に対する説明や説得に当たっては、必ず注意喚起資料を交付し、通報対象者が帰宅後においても説明内容を本人やその家族等が再度確認し問合せができるようにすること。特に、国際電話利用契約の利用休止、ナンバー・ディスプレイ及びナンバー・リクエストの申込みといった犯人からの電話を直接受けないための対策について確実に周知するとともに、必要に応じて申込み支援を行うこと。

注意喚起資料については様式や文面を特段定めないが、別添の記載例を参考として、「臨場の趣旨」、「協力への謝意」、「問合せ先」については必ず明記し、あわせて、地域ごとの被害の発生状況に応じた具体的な対策等を記載すること。

(4) 組織的な対応

ア 幹部への即報

金融機関から詐欺の被害が疑われる預貯金の払戻し等に係る通報を受理した場合は、警察署の生活安全部門、刑事部門の幹部へ即報すること。また、臨場した警察官は、金融機関職員や通報対象者等から聴取するなどして、なりすまし詐欺の被害事実の有無等、判明した事項について、適時適切に報告すること。

イ 幹部による指示及び結果の確認

警察署の生活安全部門、刑事部門の幹部にあっては、臨場した警察官からの報告内容を精査し、裏付けや追加の聴取事項等を具体的に指示するなど、組織的な対応を徹底すること。また、通報対象者がなりすまし詐欺等の犯罪の被害に遭っていないことが判明した場合、その後の防犯指導や家族等への連絡状況等まで確実に報告を求め、最終的な取扱い結果を確認すること。

ウ 個人情報管理の徹底

本件対応において取り扱う通報対象者の個人情報等については、極めて機微な内容であることを十分に認識の上、実際に対応する警察官や幹部等、真に必要な職員のみの間で共有することとするなど、その取扱いに慎重を期すこと。

エ 指導教養の実施

金融機関からの通報に対応する職員に対しては、平素から事件性の有無の判断に資する着眼点等の教養を行い、通報受理時の早期臨場、適切な対応及び不審点解明のための具体的な事情聴取等が確実になされるよう徹底すること。

加えて、なりすまし詐欺被害防止のための各種取組は、金融機関をはじめとした関係団体・事業者等の協力なくして成し得ず、また、当該取組が実効性あるものとなるためには、臨場した警察官による着眼や対応如何によるところが大であることについて十分認識させるとともに、職務上知り得た個人情報の適切かつ慎重な取扱いについて徹底させること。

3 留意事項

SNS型投資・ロマンス詐欺については、被害実態や詳細な犯行手口が必ずしも十分明らかになっていないものの、なりすまし詐欺の被害者となり得る高齢者が被害に遭う事例が認められる。このような事例においても、被害者が金融機関において高額預貯金の払戻し等を行う可能性があるため、本取組を推進するに当たっては、なりすまし詐欺対策としての着眼に止まることなく、SNS型投資・ロマンス詐欺対策としての着眼も持って対応すること。

別添(記載例)