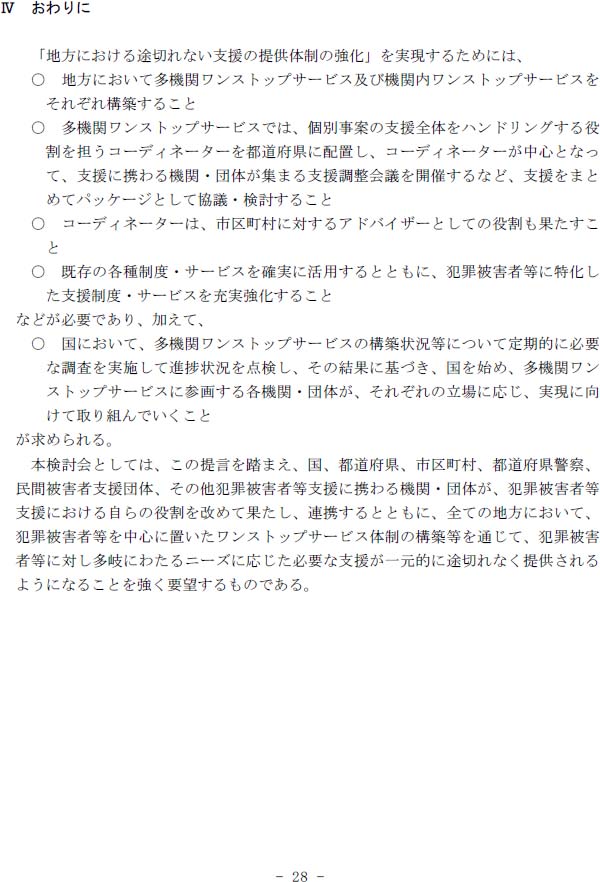

○「地方における途切れない支援の提供体制の強化に向けた提言」を踏まえた取組について(通達)

令和6年9月6日

達(県サ)第426号

[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]

[有効期間 令和12年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおりであるので、これを踏まえ、県及び市町村をはじめとする関係機関・団体と連携して地方における途切れない支援の提供体制の強化に努められたい。

記

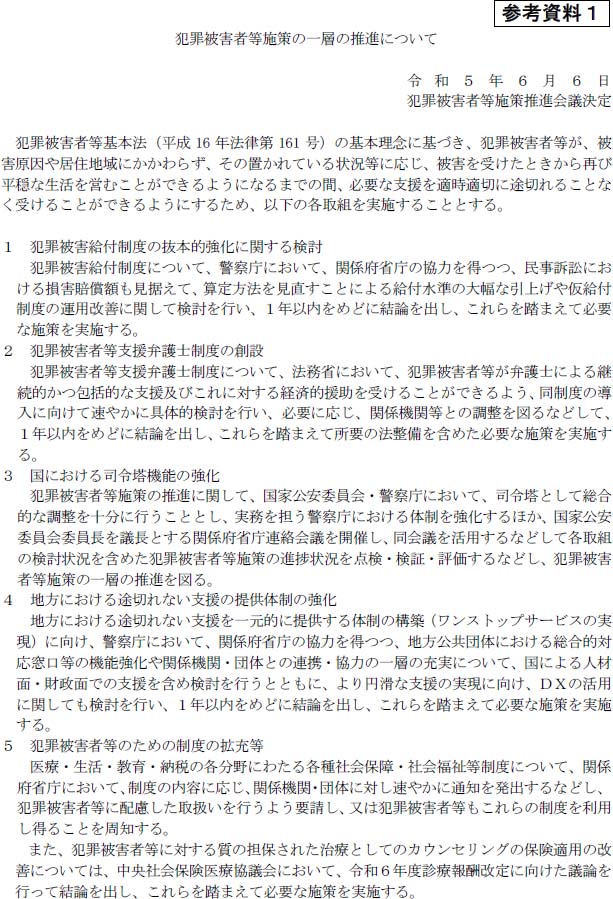

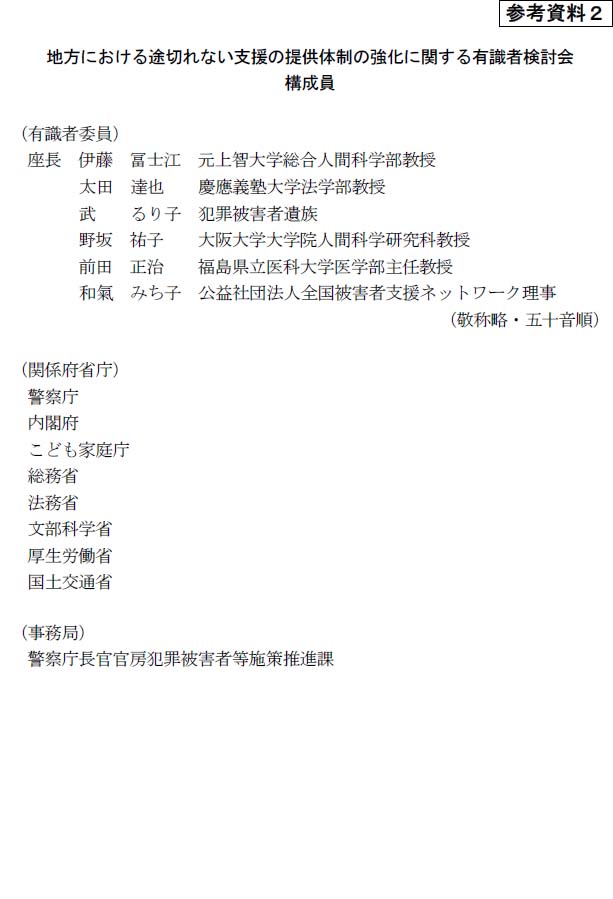

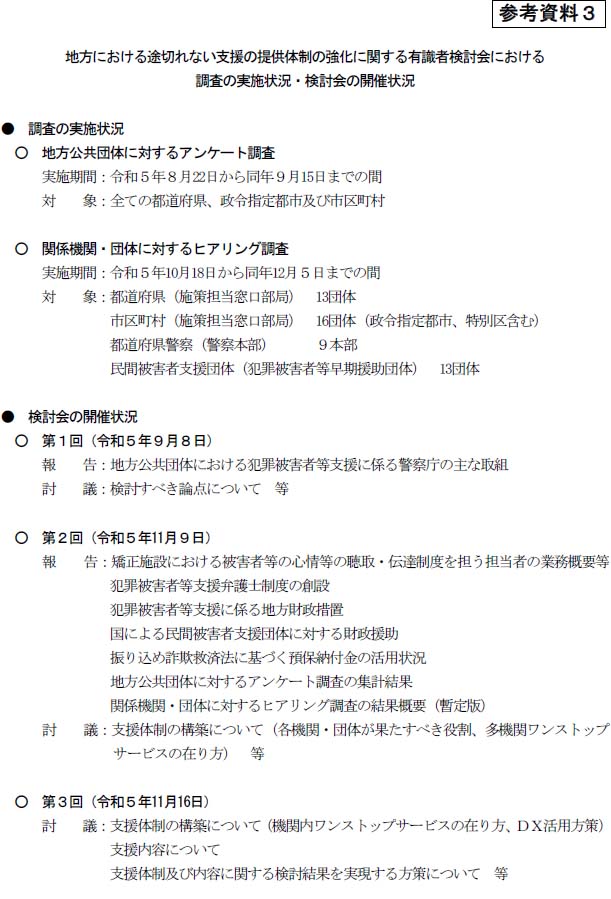

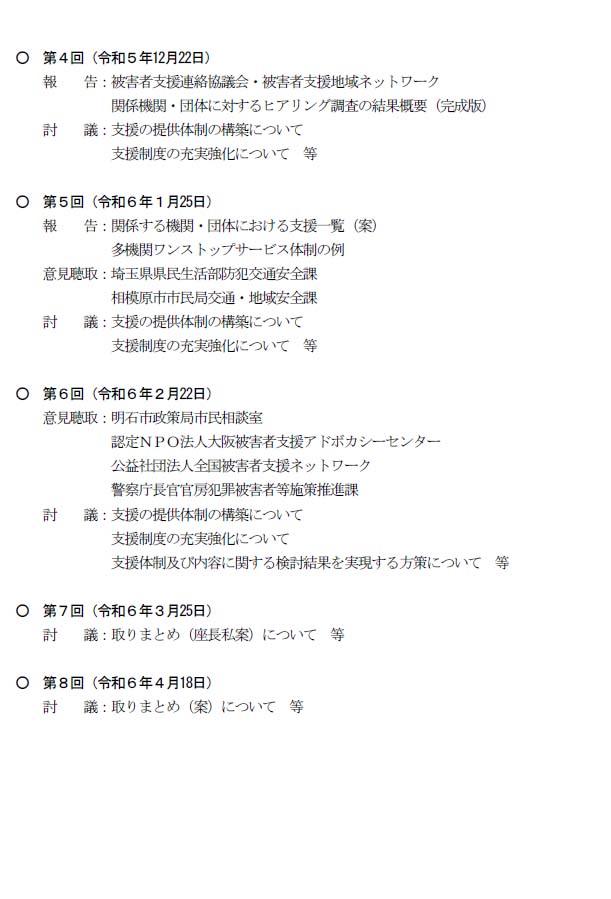

1 趣旨

犯罪被害者等施策については、これまでも「第4次犯罪被害者等基本計画」(令和3年3月30日閣議決定)等に基づき推進しているところ、今般、「犯罪被害者等施策の一層の推進について」(令和5年6月6日犯罪被害者等施策推進会議決定)を受けて、警察庁において開催した「地方における途切れない支援の提供体制の強化に関する有識者検討会」の取りまとめ(別添)を踏まえ、犯罪被害者等支援におけるワンストップサービスの実現に向け、必要な施策を実施することとされたところである。

本通達では、本取りまとめにおける「Ⅲ 地方における途切れない支援の提供体制の強化に向けた提言」(以下「提言」という。)の趣旨及び県警察が取り組むべき事項について明記するものである。

2 提言の趣旨

(1) 犯罪被害者等支援に携わる機関・団体に期待される役割(提言第1関係)

犯罪被害者等施策は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の基本理念に基づき、犯罪被害者等が、被害原因や居住地域にかかわらず、その置かれている状況等に応じ、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を適時適切に途切れることなく受けることができるよう講ぜられる必要がある。

犯罪被害者等支援の現場である地方においては、都道府県及び市区町村、都道府県警察、民間被害者支援団体等の様々な機関・団体が活動しているところ、基本理念を踏まえ、これらの機関・団体が連携して対応するため、それぞれに期待される役割が整理された。

特に、都道府県には、広域自治体として、域内の犯罪被害者等施策を総合的に推進し、市区町村や民間被害者支援団体に対する支援を行うとともに、下記に述べる多機関ワンストップサービスの中核的役割を担うこと、また、基礎自治体である市区町村には、様々な生活を支援する各種制度・サービスの実施主体として犯罪被害者等のニーズに応じた支援を提供するとともに、関係機関・団体と連携し、域内の犯罪被害者等施策を推進することなどが期待されている。

一方、都道府県警察には、犯罪被害者等からの相談を第一次的に受けることが多い機関として、所管業務にとらわれず、犯罪被害者等のニーズを把握するとともに、そのニーズに応じて、関係機関・団体に対して情報提供や橋渡しを行うほか、事件の当事者である犯罪被害者等が刑事手続に関与する際の負担が大きいことに配意した警察活動を行うこと、多機関ワンストップサービスに参画し、関係機関・団体と連携して、犯罪被害発生後速やかに実施しなければならない支援(被害直後の初期支援、相談対応、安全確保、心理的ケア等)を提供することなどが期待されている。

(2) 地方における途切れない支援の提供体制の構築(提言第2関係)

ア 犯罪被害者等支援を充実させるための社会的基盤の充実強化

(ア) 犯罪被害者等支援のための条例制定・計画策定の促進

犯罪被害者等支援を目的とした条例等の犯罪被害者等支援のための実効的な事項を盛り込んだ条例(以下「特化条例等」という。)の制定及び犯罪被害者等支援のための計画等(以下「計画等」という。)は、域内において総合的かつ計画的な犯罪被害者等支援を推進する根拠となるほか、犯罪被害者等が利用できる支援制度・サービス等を住民に示すものとして重要な意義を有しており、各地方公共団体において、特化条例等の制定及び計画等の策定がなされることが望ましいとされた。

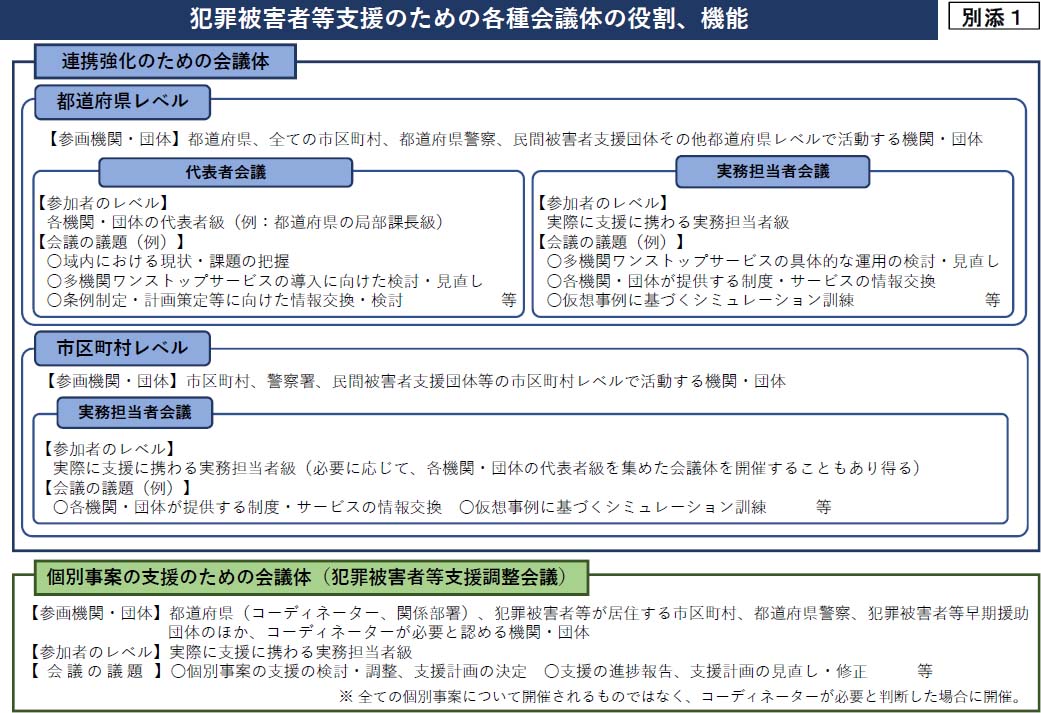

(イ) 関係機関・団体における対応能力の向上と連携強化

個別事案において犯罪被害者等へ適切に支援を提供するには、日頃から、支援に携わる関係機関・団体が各層において顔の見える関係を作り、基本認識等を共有し、相互理解を深めておくことが肝要であるとされ、都道府県レベルでは、域内の関係機関・団体の代表者及び実務担当者でそれぞれ構成される会議体を設け、出席者に応じた犯罪被害者等支援に関する情報交換や協議、訓練等を行い、対応能力の向上と連携強化を図ること、全ての市区町村は、特化条例等及び計画等の有無にかかわらず、上記の都道府県で開催される代表者及び実務担当者会議に参加するほか、市区町村レベルで活動する関係機関・団体の実務担当者等で構成される会議を開催し、円滑な連携・協力を行うことが望ましいとされた。また、この会議体における具体的な協議事項として、代表者の会議体では、域内における犯罪被害者等支援の現状・課題の把握、多機関ワンストップサービスの導入に向けた検討や導入後の仕組みの見直し、特化条例等の制定・計画等の策定に向けた情報交換・検討等、実務担当者の会議体では、多機関ワンストップサービスの具体的な運用方法の検討や仕組みの見直し、各機関・団体が提供する制度・サービスの情報交換、仮想事例に基づくシミュレーション訓練等が考えられるとされた。

なお、これらの会議体については、現状、都道府県警察本部を単位とした都道府県レベルの被害者支援連絡協議会及び警察署等を単位とした市区町村等が参加する被害者支援地域ネットワークが設置されているところ、当該枠組みを合理的に活用することも考えられる。この際、提言における都道府県や市区町村に期待される役割を踏まえると、都道府県及び市区町村は、都道府県警察と協力して事務局に参画するなど、その運営により主体的に関与することが期待されるとされた。

イ 犯罪被害者等支援におけるワンストップサービスの実現

犯罪被害者等支援においては、犯罪被害者等がいずれかの機関・団体に相談や問合せをすれば、その後は必要な支援が関係機関・団体によって一元的に途切れなく提供されることが重要であり、個別事案の支援において、複数の異なる機関・団体で構成される「多機関ワンストップサービス」及び一つの機関・団体内における複数の部署で構成される「機関内ワンストップサービス」の双方を確立する必要があるとされた。

ウ 多機関ワンストップサービス体制の構築

(ア) 多機関ワンストップサービスの仕組み

犯罪被害者等支援においては、都道府県警察や民間被害者支援団体による支援だけでは十分ではなく、被害直後の生活急変や刑事裁判等の終了後も含め中長期にわたる生活再建を支援するという観点から、都道府県や市区町村が提供する生活を支援する各種制度・サービスにも、犯罪被害者等のニーズを踏まえ、漏れのないようにつないでいくことが求められており、多機関ワンストップサービスは、こうした複数の機関・団体による複数の制度・サービスを提供する必要が見込まれる場合の支援の仕組みであるとされた。

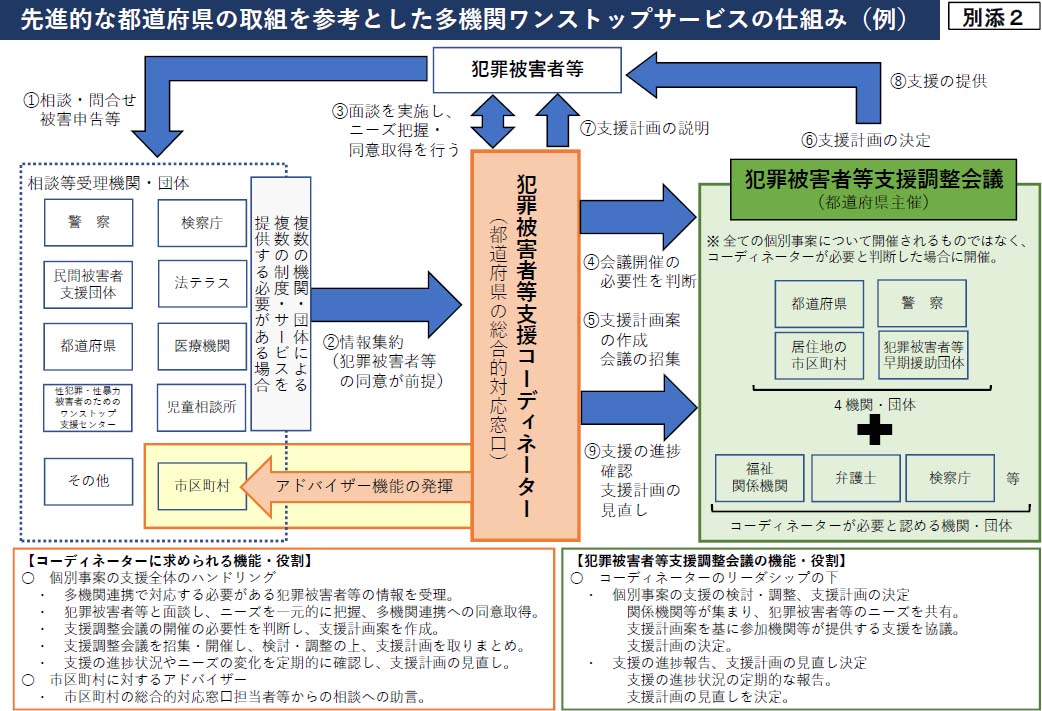

取りまとめの別添2は、先進的な都道府県を参考とした多機関ワンストップサービスの仕組みの例であり、基本的には、

① 都道府県が中核となり、都道府県に配置された犯罪被害者等支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)が支援全体のハンドリングを行う仕組みとすること。

② 犯罪被害者等が居住する市区町村が参画し、生活を支援する各種制度・サービスを提供する仕組みとすること。

③ 「犯罪被害者等支援調整会議(仮称)」(以下「支援調整会議」という。)を開催するなど、犯罪被害者等のニーズに応じた支援を提供する機関・団体が情報を共有し、支援内容をパッケージで検討する仕組みとすること。

が重要な要素と考えられるとされた。

(イ) 多機関ワンストップサービスの対象とする範囲

多機関ワンストップサービスによる支援は、複数の機関・団体による複数の制度・サービスを提供する必要が見込まれる場合に行われ、全ての個別事案を対象とするものではない。もとより、多機関ワンストップサービスによらないときも、相談等を受けた機関・団体を起点とし、各機関・団体が連携して支援を提供する必要があり、その上で、犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害の種類・程度だけでなく、その置かれている状況によりそれぞれ異なることから、多機関ワンストップサービスにより支援を行うかは、個別事案を踏まえて柔軟に判断されることが必要と考えられるとされた。

(ウ) コーディネーターの配置

多機関ワンストップサービスにおいては、都道府県にコーディネーターを配置し、コーディネーターが、相談等を受けた機関・団体から情報提供を受け、犯罪被害者等と面談し、ニーズを一元的に把握した上で、関係機関・団体による支援を検討・調整して支援計画を策定する、また、各機関・団体が提供する支援の進捗状況等を確認し、必要に応じて支援計画の見直しを行うなどの一連のハンドリングを行うことが重要である。また、コーディネーターは、域内の犯罪被害者等支援を充実させるため、市区町村が設置する総合的対応窓口の担当者からの相談等に対応するなど、市区町村のアドバイザーとなることも求められることとされた。

以上で述べたようなコーディネーターの機能・役割、中でも、市区町村に対するアドバイザーとしての機能・役割を踏まえれば、コーディネーターは都道府県に配置することが有効であると考えられるとされた。

(エ) 参画する関係機関・団体

多機関ワンストップサービスには、その地方において犯罪被害者等支援に携わる関係機関・団体が幅広く参画することが求められ、具体的には、都道府県、市区町村、都道府県警察及び犯罪被害者等早期援助団体のほか、検察庁、裁判所、児童相談所、医療機関、弁護士会、法テラス、福祉関係機関、教育委員会・学校等が想定されることとされた。

(オ) 支援調整会議の開催

多機関ワンストップサービスにおいて、犯罪被害者等のニーズに応じた支援を包括的に提供するためには、多くの場合、これらを提供する機関・団体が集まり、コーディネーターのリーダーシップの下で支援計画等を検討する支援調整会議を開催することが有効と考えられるとされた。支援調整会議は、都道府県が実施主体となり、コーディネーターが犯罪被害者等の状況等を総合的に勘案し、開催の必要性を判断することが考えられ、開催する場合には、都道府県、犯罪被害者等が居住する市区町村、都道府県警察及び犯罪被害者等早期援助団体をはじめ、犯罪被害者等のニーズに応じた支援を提供し得る機関・団体が参加することとされた。

支援調整会議は、必ずしも全ての多機関ワンストップサービスによる支援において開催される必要はないと考えられる。

もとより、開催の有無にかかわらず、犯罪被害者等のニーズに応じ、コーディネーターが各機関・団体とそれぞれ提供する支援について調整するなどにより、複数の機関・団体による複数の制度・サービスを適時適切に提供することが求められることとされた。

エ 機関内ワンストップサービス体制の構築

機関内ワンストップサービスは、犯罪被害者等が支援を求める際に、いずれの部署に相談や問合せを行っても、犯罪被害者等のニーズを一元的に把握して、様々な部署が所管・担当する支援を包括的に提供する仕組みであり、各種制度・サービスを複数の部署で分担している都道府県や市区町村において体制を構築することが求められることとされた。

(3) 地方における途切れのない支援を実現するための社会資源の充実強化(提言第3関係)

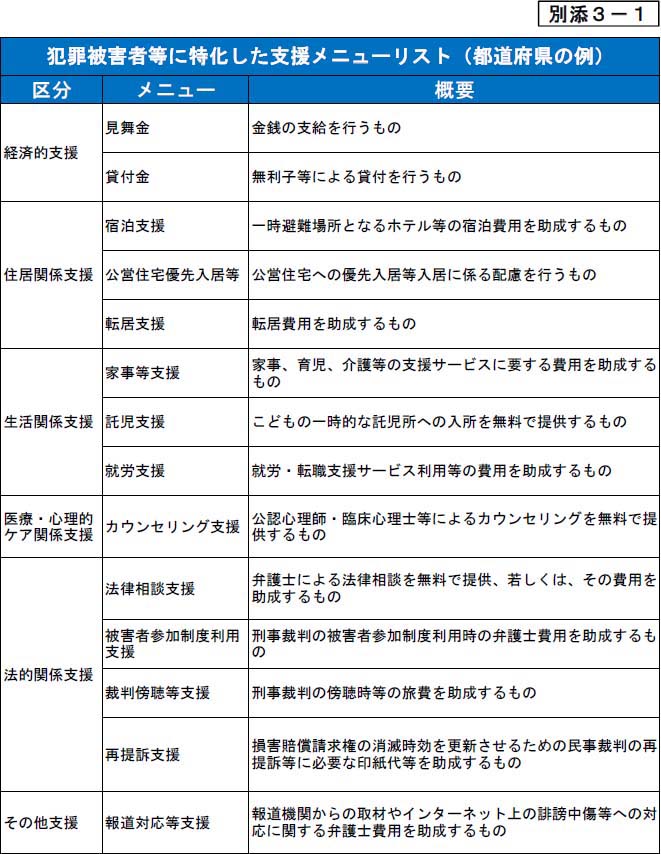

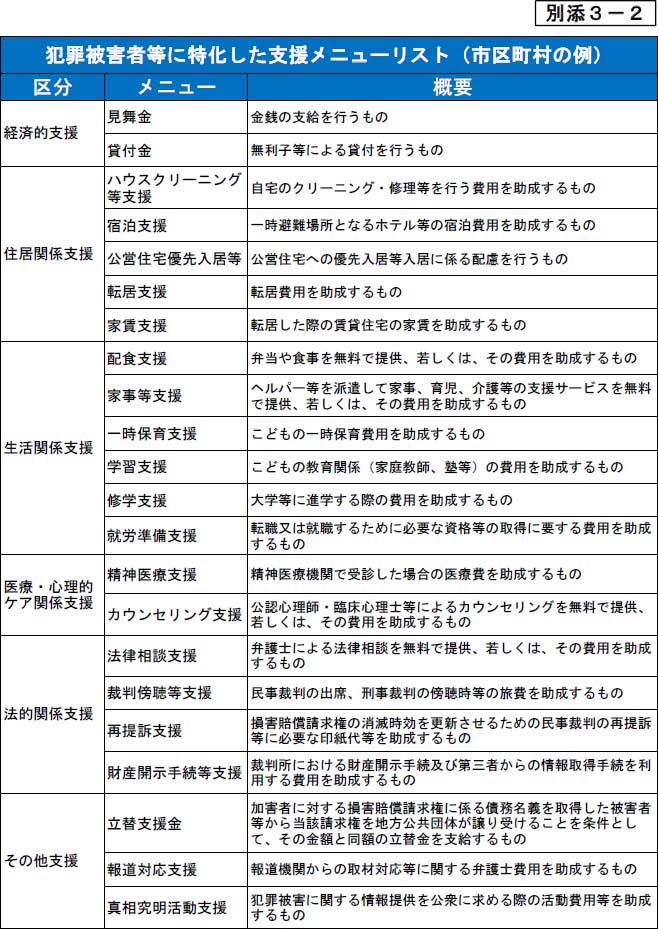

ア 地方における支援制度・サービスの活用・充実強化

犯罪被害者等支援においては、保健医療・福祉分野の制度・サービスをはじめとする犯罪被害者等も利用し得る各種制度・サービスが確実に活用されることが必要であり、都道府県及び市区町村は、多機関ワンストップサービス及び機関内ワンストップサービスを効果的に機能させ、関係機関・団体が一層緊密に連携し、これら既存の各種制度・サービスが、犯罪被害者等のニーズに応じて漏れなく提供される必要があるとされた。また、犯罪被害者等に充実した支援を提供するため、各地方公共団体において、いわゆる見舞金制度や生活支援のための独自の制度・サービスを導入しているところ、これら犯罪被害者等に特化した支援制度・サービスの充実強化が望まれるとされた。

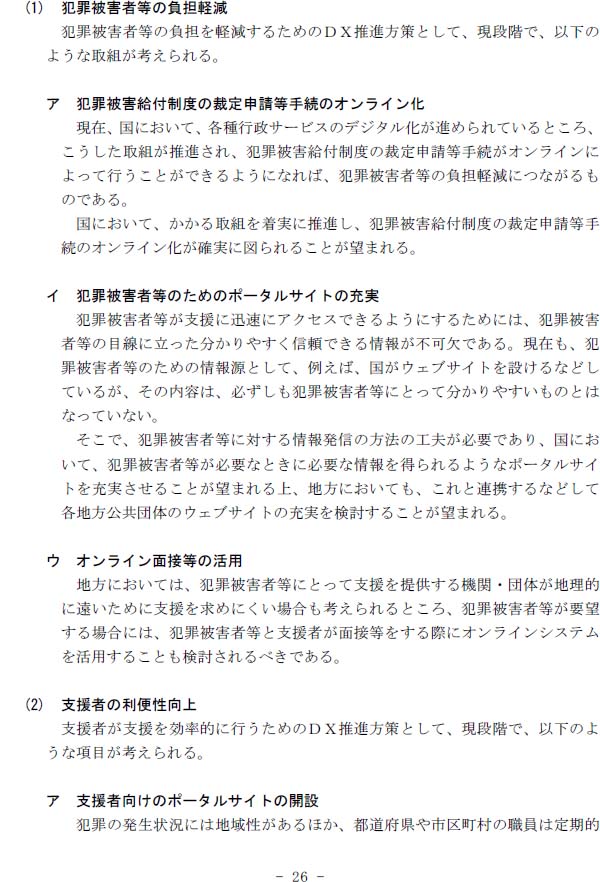

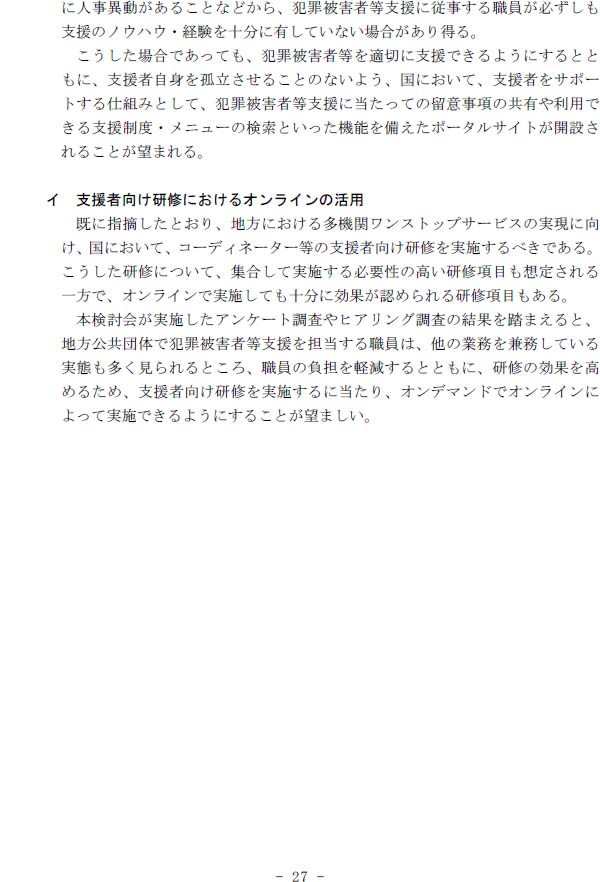

イ 犯罪被害者等支援におけるDX推進

犯罪被害者等に関する情報は、秘密保持の観点から情報を厳格に取り扱うことが必要であるほか、犯罪被害者等支援は、多くの場面において、支援者が犯罪被害者等に寄り添いつつ行うことが求められる一方、適切にデジタル化を進めることにより、犯罪被害者等や支援者の負担軽減と効率化を図るべきものとされた。

3 提言を踏まえた取組

(1) 犯罪被害者等支援に携わる機関・団体に期待される役割を踏まえた連携

上記2(1)を踏まえ、地方における途切れない支援の提供体制の強化に当たっては、職員一人一人が県警察に期待される役割を積極的に果たしつつ、地方公共団体をはじめとする関係機関・団体とそれぞれの役割について相互に認識を共有し、連携して対応すること。

(2) 地方公共団体における条例の制定等に資する協力の推進

上記2(2)ア(ア)を踏まえ、犯罪被害者等支援のための条例制定・計画策定の促進のため、各地方公共団体において、特化条例等の制定及び計画等の策定の取組がなされるよう、市町村における犯罪被害者等支援条例制定等に向けた働き掛けの推進について(令和5年3月10日付け達(県サ)第85号)のとおり、署は県民サービス課と連携の上、引き続き、いまだ特化条例等が制定されていない市町村への積極的な働き掛けをはじめ、特化条例等の制定等に必要な情報の提供や協力を行うこと。

(3) 被害者支援連絡協議会等の活用等

県民サービス課及び署は、上記2(2)ア(イ)を踏まえ、被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワークにおいて、県警察と県及び市町村が協力して事務局に参画するなどにより連携を図り、今後の会議体の運営等について検討を行うこと。また、会員構成等について、途切れない支援を提供するためには、支援に関わる幅広い機関・団体が関与することが必要であり、特に、全ての市町村が県レベルの会議体に参画することが連携強化のために効果的と考えられることから、地域の実情に応じて、県と連携し、未加入の市町村を含む関係機関・団体への新規参画の働き掛けを行うこと。

このほか、提言で例示された具体的な協議事項を参考としつつ、具体的事例に基づく実戦的シミュレーション訓練等の実施や会員間の連絡体制を確立しておくなど、関係機関・団体と連携を強化し、引き続きその活性化を図ること。

(4) 多機関ワンストップサービス構築に資する協力

県民サービス課は、上記2(2)イを踏まえ、被害者支援連絡協議会等の場を活用して警察の幹部自らが働き掛けるなどにより、県が中核となる多機関ワンストップサービスの構築に向けた積極的な働き掛けを行うこと。また、多機関ワンストップサービスの構築に向けた検討が行われる際には、上記2(2)ウの趣旨が反映されるよう、当該検討に参画し、その検討に資する協力を行うこと。

なお、検討に当たっては、以下の点に留意すること。

ア 情報共有の基本

多機関ワンストップサービスにおける関係機関・団体間の情報共有は、特に、相談受理機関からコーディネーターへ連絡を行う場面、コーディネーターが犯罪被害者等との面談後、ニーズに基づいた支援を提供し得る機関・団体へ連絡を行う場面等において想定されるところ、それぞれ個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)等に基づき、犯罪被害者等から適切に同意を得た上で行うこととなる。また、犯罪被害者等に充実した支援を提供するためには、必要な機関・団体間で迅速に情報共有を図る必要がある一方で、犯罪被害者等に関する情報は、個人情報保護法において「要配慮個人情報」(犯罪により害を被った事実)であることを踏まえ、警察から犯罪被害者等早期援助団体への情報提供が犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)により行われていることなどを参考とし、多機関ワンストップサービスにおいて情報共有を図る場合には、その範囲を慎重に設定し、真に必要な機関・団体のみに共有することとし、情報共有を受ける各機関・団体において情報の取扱いに関する規定をあらかじめ定めておくほか、関係機関・団体間における情報共有等に関する共通のルールを明確に設定しておく必要があること。

イ ワンストップサービスの対象とする範囲

多機関ワンストップサービスの対象とする範囲として、例えば、一定の重大な事件の犯罪被害者等を想定しつつも、これらに当てはまらない場合であっても必要により支援対象とすることが可能となるように配意すること。

ウ 県警察内における情報共有の仕組みの構築

多機関ワンストップサービスが構築された場合、署及び高速道路交通警察隊(以下「署等」という。)で対応している事案も含め県警察において必要な情報を遺漏なくコーディネーターと共有することが求められることから、多機関ワンストップサービスの構築に向けた検討と並行して、多機関ワンストップサービスの対象とする範囲の犯罪被害者等に関する情報を既存の管理システムや報告要領を活用するなどして署等から迅速かつ確実に県民サービス課に集約し、同課においてコーディネーターと情報共有する仕組みを構築すること。

エ 職員に対する教養の徹底

犯罪被害者等支援において警察に期待されている役割を確実に果たすとともに、犯罪被害者等のニーズに応じ、関係機関・団体が行う支援に途切れなくつなぐことの重要性、また、これらの機関・団体の役割や支援制度・サービス等について、支援に関わる職員の理解を深めるため、各種教養を徹底すること。

(5) 犯罪被害者等に対する情報提供の強化等

県民サービス課は、犯罪被害者等が自身の状況や問題に応じた管内の相談先や利用可能な支援に関する情報等に速やかにアクセスできるよう、警察庁が開設を進めるポータルサイトと連携するなどして県警察のウェブサイト等を充実させるなど、犯罪被害者等に対する情報提供の強化に努めること。また、県警察で配布している「被害者の手引」について、相談窓口や各種制度・サービス等が変更された場合は、関係機関・団体と協議の上、確実に掲載内容を更新すること。

(6) 好事例の勧奨及び適切な評価等

県民サービス課は、提言を踏まえた取組が確実に行われるよう、好事例を勧奨し、具体的な支援事例等を通じて個々の職員の実務能力の向上を図るとともに、適切な評価及び表彰の実施により、犯罪被害者等支援に係る職員の意識高揚を図ること。

なお、提言の趣旨に沿った効果的な取組等を実施した所属については、随時、県民サービス課に報告すること。