○人身安全関連事案への対処体制等について(通達)

令和6年7月23日

達(少対、県サ、刑総、捜一)第382号

[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]

[有効期間 令和12年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和6年7月23日から施行することとしたので、的確な運用に努められたい。

なお、人身安全関連事案に対処するための体制の確立と的確な対応について(令和4年3月11日付け達(少対、県サ、刑総、捜一)第117号)は、廃止する。

記

1 趣旨

人身の安全を早急に確保する必要の認められる事案(以下「人身安全関連事案」という。)については、認知した段階では、被害者やその親族等(以下「被害者等」という。)に危害が加えられる危険性やその切迫性を正確に把握することが困難である一方、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが極めて高いことから、認知の段階から事案の終結に至るまで継続的に、生活安全部門と刑事部門が連携し、県本部が確実に関与するとともに、関係機関と緊密な連携を図りつつ、被害者等の安全の確保を最優先に対処することが肝要である。

こうした観点を踏まえ、改めて基本的考え方等を示し、人身安全関連事案への対処に万全を期すものである。

2 人身安全関連事案の類型

人身安全関連事案は、以下のものが該当する。

ア ストーカー事案

イ 配偶者からの暴力事案等

ウ ア及びイ以外の恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案

エ 行方不明事案

オ 児童虐待事案

カ 高齢者虐待事案

キ 障害者虐待事案(精神科病院における業務従事者による障害者虐待を含む。)

ク 上記以外の人身の安全を早急に確保する必要の認められる事案(以下「非定型事案」という。)

非定型事案としては、例えば、近隣トラブルや知人間・親族間のトラブル等で騒音苦情や金銭貸借を理由とした執拗な嫌がらせが認められる事案等であって、加害者と被害者等の関係等から、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きいものが該当し得る。

3 基本的考え方

人身安全関連事案は、警察が認知した時点においては、暴行、脅迫等外形上は比較的軽微な罪状しか認められない場合であっても、人質立てこもり事件や誘拐事件と同様に、正に現在進行形の事案であり、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きいことに加えて、加害者と被害者等の関係が継続的であるものも含まれており、加害者が被害者等に対して危害意識を有している場合、検挙されることを顧みず大胆な犯行に及ぶことがある。

したがって、人身安全関連事案への対処に当たっては、加害者に対する警告等の行政措置が犯行を阻止するのに十分な有効性を持たない場合もあることから、こうした措置を優先する考え方を排除し、例えば、被害者に対する脅迫文言やストーカー行為等を捉えて速やかに検挙するなど、被害者等に危害が加えられる危険性・切迫性に応じて第一義的に検挙等による加害行為の阻止を図ること。

また、被害者に被害の届出の意思がない場合であっても、過去の事例から被害者のみならず親族等にまで生命の危険が及び得ることを十分に説明した上で、被害者等に被害の届出の働き掛け及び説得を行い、説得等にもかかわらず被害の届出をしない場合であっても、当事者双方の関係を考慮した上で、客観的証拠があり、逮捕の必要性が認められる場合には、加害者の逮捕をはじめとした強制捜査を行うことを積極的に検討すること。

あわせて、被害者等に対しては、危害が加えられる危険性・切迫性に応じて、安全な場所へ速やかに避難させること、加害者との関係性を完全に絶たせること等を最優先に検討し、身辺の警戒等の執り得る措置を確実に行うことにより、被害者等の保護を徹底すること。

4 県本部及び署における体制の確立

(1) 県本部における対処体制

ア 福島県警察人身安全対処体制の設置

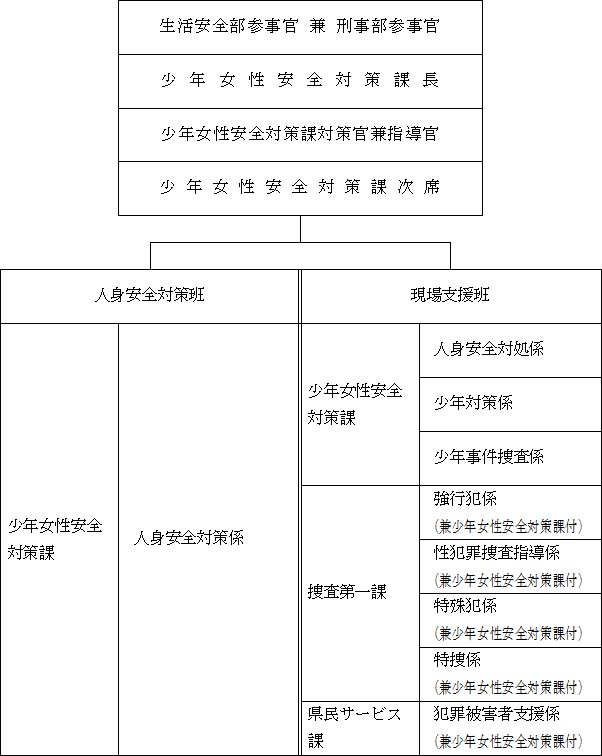

県本部に生活安全部参事官兼刑事部参事官(以下「専任参事官」という。)を長とする福島県警察人身安全対処体制(別紙。以下「本部対処体制」という。)を設置する。本部対処体制は、少年女性安全対策課人身安全対策係による人身安全対策班並びに生活安全部、刑事部及び警務部の指定要員による現場支援班で構成するものとする。

イ 本部対処体制の任務

本部対処体制は、署からの報告の一元的窓口となって事案を認知した後、事案の終結に至るまで継続的に、関係署と緊密に連携の上、署長による事案の認定及び危険性・切迫性の評価に基づく加害者の事件検挙、行政措置、被害者の保護措置等に関して、当該署への指導・助言・支援を一元的に行うものとする。

なお、現場支援班は、署の体制等個々の事案に応じ、専任参事官の指示により、人身安全関連事案が発生した署に出動し、署長の指揮の下で事件検挙や保護対策等の支援を行うものとする。

(2) 署における対処体制

ア 統括責任者

署に統括責任者を置き、副署長等又は刑事官をもって充てる。統括責任者は、署長を補佐しながら、認知の段階から署としての一連の対処を統括するものとする。

イ 優先的対処要員の指名

署長は、人身安全関連事案への対処に優先的に従事させる要員(以下「優先的対処要員」という。)をあらかじめ指名し、生活安全部門と刑事部門を総合した体制を確立して、普段から対応力の強化に努めるものとする。

ウ 当直体制時等における対処体制

当直体制や他の事件・事故への対応状況等により、優先的対処要員に限定した運用が困難な場合は、署の実情に応じた運用とするが、間隙を生じさせない対処体制を構築し、被害者等の安全確保を最優先とした対処を徹底すること。

5 人身安全関連事案への対処

(1) 事案認知時の対応

県本部において的確に事態を把握するため、人身安全関連事案の全てについて、事案を認知した段階で、署長に速報するとともに、並行して、本部対処体制に速報すること。

また、被害者等に危害が加えられる危険性・切迫性が高まる可能性がある事象(以下「危険事象」という。)を新たに認知した場合についても、同様に速報すること。

報告を受けた署長は、事案の認定及び危険性・切迫性の評価を行うとともに、本部対処体制からの指導・助言を受けつつ対処方針及び署対処体制を決定すること。

本部対処体制は、署に対し継続して指導・助言を行うとともに、事案の危険性・切迫性に応じて現場支援班の派遣等必要な支援を行うこと。あわせて、事案の関係場所が複数の都道府県にわたる場合においては、関係都道府県警察と確実に情報を共有し、迅速かつ的確に対処すること。

(2) 刑事官による対処

事案の危険性・切迫性、対処署の規模、県本部からの応援派遣に要する時間等から必要があると認められる場合には、センター署(南相馬署を除く。)の署長は、福島県警察の犯罪捜査に関する訓令(昭和38年県本部訓令第25号)に基づき、対処署に刑事官及び対処に必要な人員を派遣すること。

刑事官は、原則として、本部対処体制による対処が可能となるまでの間、対処署長の指揮の下において対処すること。

センター署の刑事官の派遣を受けた対処署においては、事件化の検討及び判断、検挙措置等の刑事手続について、刑事官と一体となって対処に当たること。

(3) 被害者の保護等

各事案において被害者等に危害が加えられる危険性・切迫性が極めて高いと認められる場合には、署長は、直ちに即応態勢を確立し、本部対処体制は、現場支援班等を署に派遣するとともに、対処についての指導・助言・支援を行うこと。また、この場合には、被害者等を安全な場所へ速やかに避難させることとし、やむを得ない事情があり避難させられない場合には、被害者等身辺の警戒等の措置を確実に行うこと。

なお、危険性・切迫性が極めて高いとは認められない場合であっても、被害者等に危害が加えられる危険性・切迫性が否定できないとき又は危険性・切迫性を評価することが困難であるときは、危険性・切迫性が高いものとみなして、同様に対処すること。

(4) 加害者への措置

人身安全関連事案の加害者に対しては、被害者等に危害が加えられる危険性・切迫性に応じて第一義的に検挙措置等による加害行為の防止を図ること。

(5) 生活安全部門と刑事部門の連携

人身安全関連事案に係る相談等への対応に当たっては、被害者等に危害が加えられる危険性・切迫性を正確に評価するため必要があると認めるとき、事件化のための擬律判断を的確に行うため必要があると認めるとき等には、生活安全部門の担当者と刑事部門の担当者が共同で聴取すること。

(6) 事案の継続的な管理と事態の掌握

人身安全関連事案は、事案認知から終結に至るまで長期化するものが多く、被害者等の保護等においても継続的な対応を要するものであることから、署長は本部対処体制と緊密に連携し、当該事案の継続的な管理を徹底すること。

また、複数にわたる相談等がある事案については、個々の相談等には危険性・切迫性が認められなくても、事案の全体像を俯瞰的に捉えなければ危険性・切迫性を正しく評価できないこと、また、個々の相談等への対処が一見適切であっても、結果的に重大事件に発展する場合があることから、単に被害者等に対する防犯指導や加害者に対する口頭指導を繰り返すなど漫然と従前の対応を踏襲したり、加害者に口頭指導を実施したこと、被害者等が県外や署の管轄外に転居したこと等をもって安易に終結したりすることのないよう、関連のある複数の相談等を集約し、事態の全体像を掌握した上で危険性・切迫性を評価し、適切に対処すること。

なお、継続的に管理している事案において、長期にわたって一切の対処を行わないなど、実質的に管理が行われていない状態のままにすることのないようにすること。

(7) 事案終結の判断

人身安全関連事案に係る被害の未然防止・拡大防止を図るためには、限られた警察力をより危険性・切迫性の高い事案の対処に集中させる必要があることから、継続的に対処している事案において、

ア 一定期間、危険事象の発生がなく、危険性・切迫性がないと認められる事案

イ 危険性・切迫性が低くなっており、かつ、被害者等が継続的な対処を求めていない事案

のいずれかに該当するものは、本部対処体制の指導・助言を受けた上で、署長において終結の適否を判断すること。

また、一旦、終結と判断した事案について、再び危険事象が発生する事例もあることから、新たな相談等が寄せられた場合には、過去に終結した事案と併せて俯瞰的に危険性・切迫性を評価し、継続的に対処すること。

別紙

福島県警察人身安全対処体制