○道路交通法施行令の一部を改正する政令等の施行に伴う適切な運用について(通達)

令和6年10月2日

達(交規、交企、交指、運免)第452号

[原議保存期間 10年(令和17年3月31日まで)]

[有効期間 令和17年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおりであるので、誤りのないようにされたい。

記

1 趣旨

道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第248号)、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第67号)、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令(令和6年内閣府・国土交通省令第4号)及び交通の方法に関する教則の一部を改正する件(令和6年国家公安委員会告示第30号)については、令和6年7月26日に公布され、自動車の最高速度に関する改正は令和8年9月1日から、横断歩道等に関する改正は公布の日から、それぞれ施行されることとなった。

これに関し、改正の内容等を示し、関係する事務の円滑かつ適切な運用を図るものである。

2 改正の趣旨、内容及び留意事項

別紙のとおり

別紙

(凡例)

「法」:道路交通法(昭和35年法律第105号)

「改正令」:道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第248号)

「令」:改正令による改正後の道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)

「旧令」:改正令による改正前の道路交通法施行令

「改正府令」:道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第67号)

「府令」:改正府令による改正後の道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)

「改正標識令」:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令(令和6年内閣府・国土交通省令第4号)

「標識令」:改正標識令による改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)

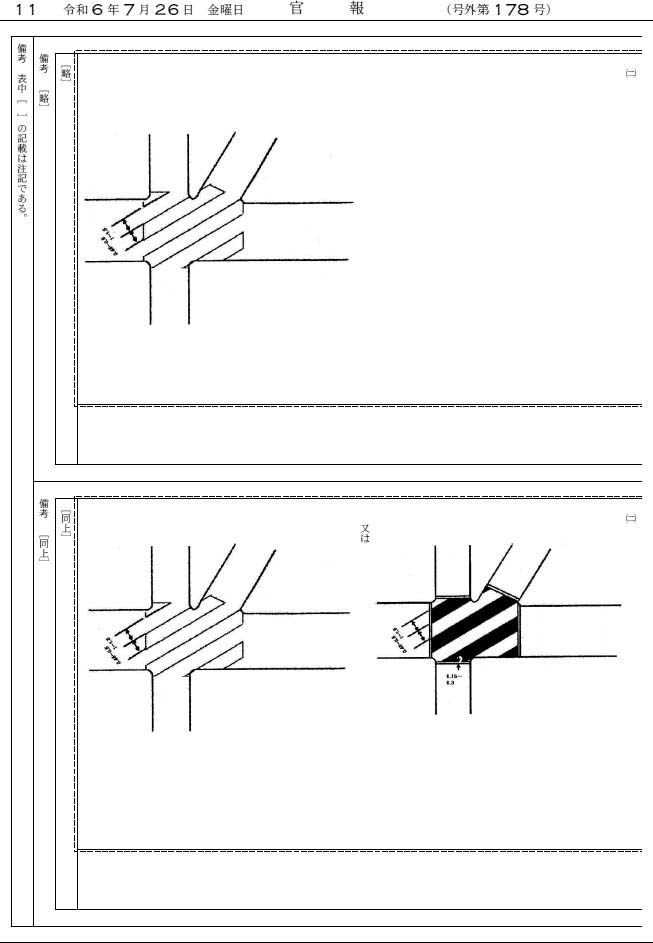

第1 横断歩道等を表示する道路標識の設置に係る改正について(令第1条の2関係)

1 改正の背景及び目的

各種交通規制を表示する道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)については、一般の歩行者や運転者から見やすいように、かつ必要な数を設置することとされている。

この点、令第1条の2第3項の規定により、信号機が設置されていない場所に横断歩道又は自転者横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、原則として道路標識及び道路標示を設置しなければならないところ、簡潔明瞭な道路標識等の設置を実現するため、同項の例外として、一定の要件に該当する場合については、一部の道路標識を設置しないことができることとされた。これにより、道路標識の見やすさの向上に加え、横断歩道等の整備及び更新に係る費用の合理化並びに施工の迅速化を図ることができ、更なる交通の安全の確保が期待される。

2 設置しないことができることとなる道路標識

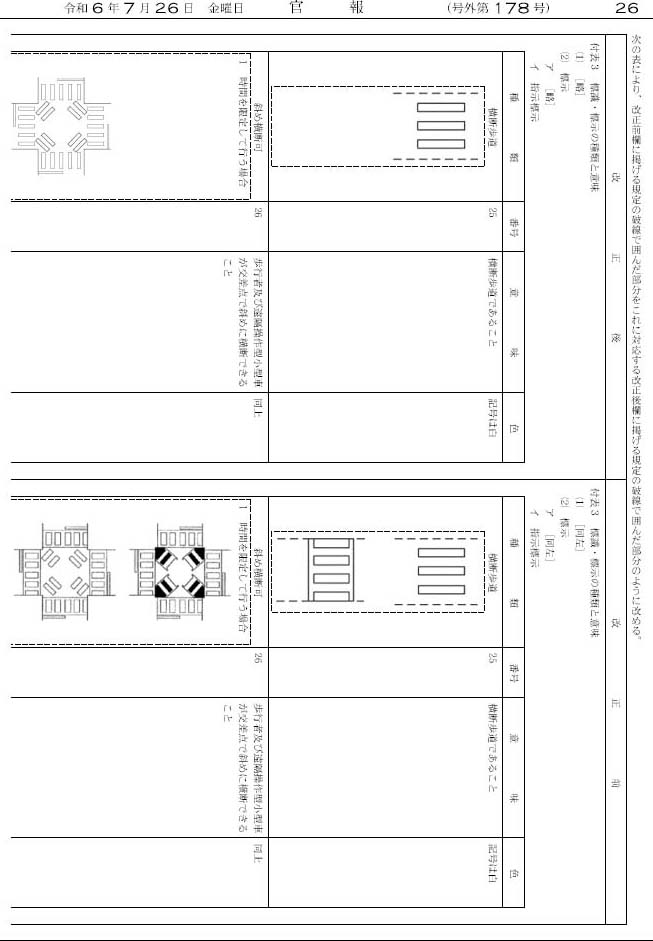

(1) 交差点の全ての入口に横断歩道が設けられることとなる場合(令第1条の2第4項第1号)

交差点の全ての入口又はその直近に横断歩道が設けられる場合、車両等は、必ず当該交差点において初めに横断歩道を通過する際にそれに対応した道路標識を視認した後に、二つ目の横断歩道を通過することとなるため、二つ目の横断歩道(自転車横断帯が併設されている場合を含む。)にのみ対応した道路標識は、その設置を不要とすることを許容することとされた。

なお、交差点の一部の道路の入口に横断歩道が設けられていない場所においては、本号に該当せず、横断歩道が設けられていない道路から通行してくる車両等に対して道路標識を設置する必要があることから、道路標識の省略は許容されないことに留意すること。

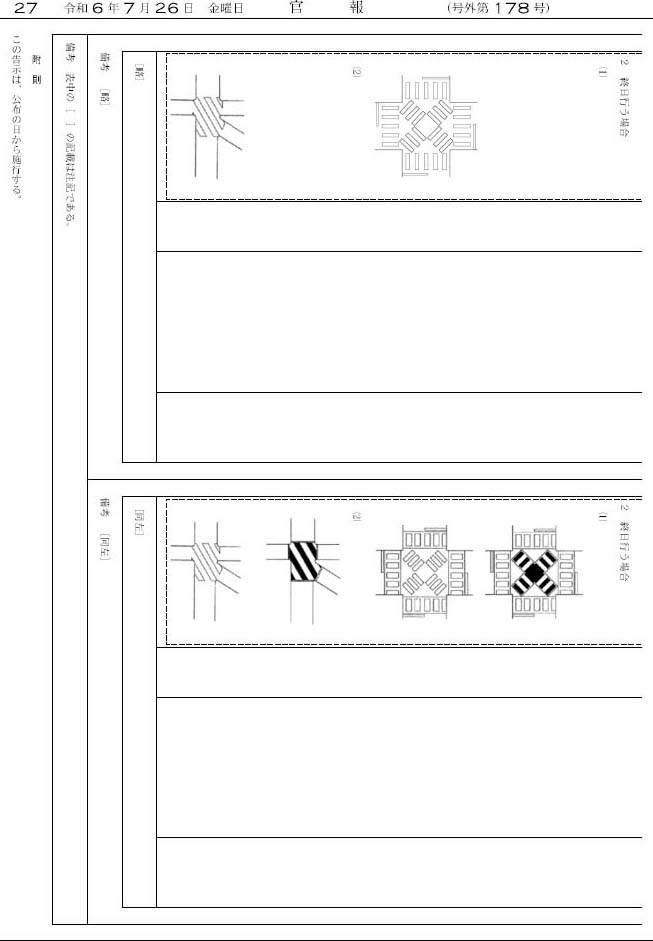

(2) 道路標識により車両等が一時停止すべきこととなる場合(令第1条の2第4項第2号)

道路標識により車両等が一時停止すべきこととされる場所の直後に横断歩道等が設けられる場合には、車両等は一時停止し、その進路の前方に係る安全確認を行った後に当該横断歩道等を通過することとなることから、当該場合については、当該車両等に対面する横断歩道等を表示する道路標識の設置を不要とすることを許容することとされた。

3 施行期日

本件改正は、公布の日から施行することとされた。

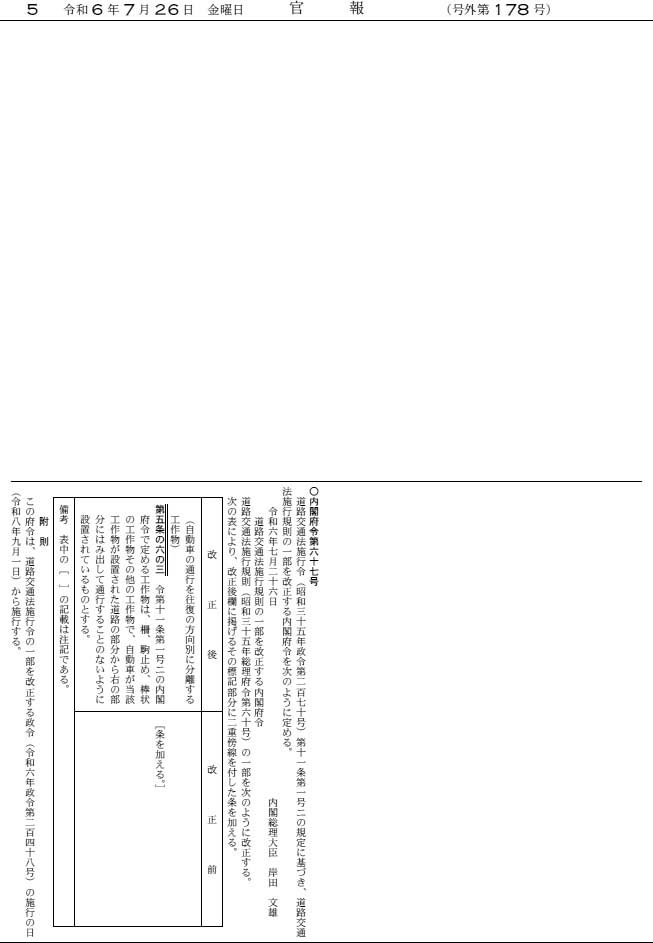

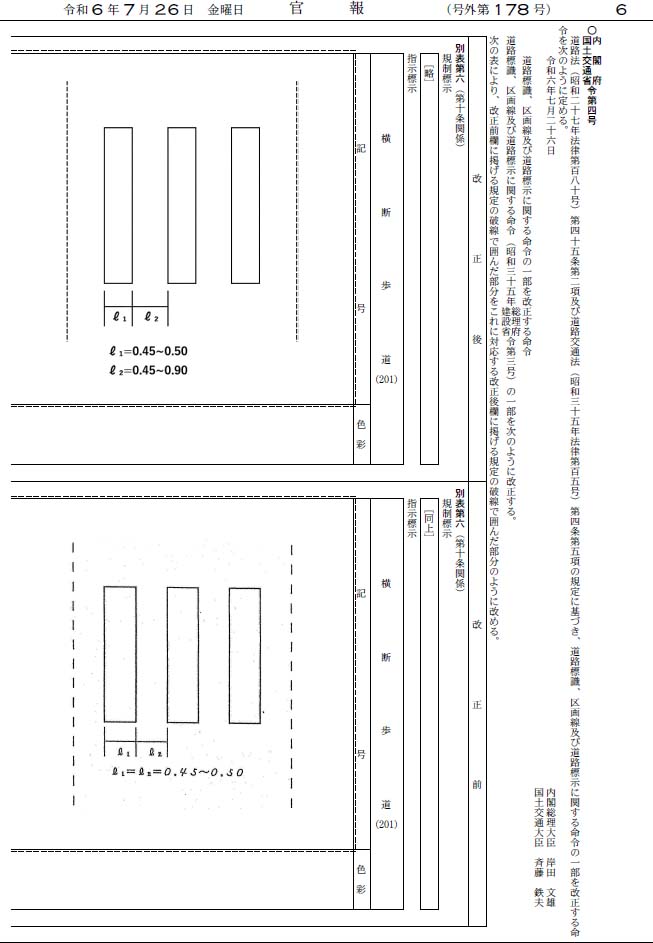

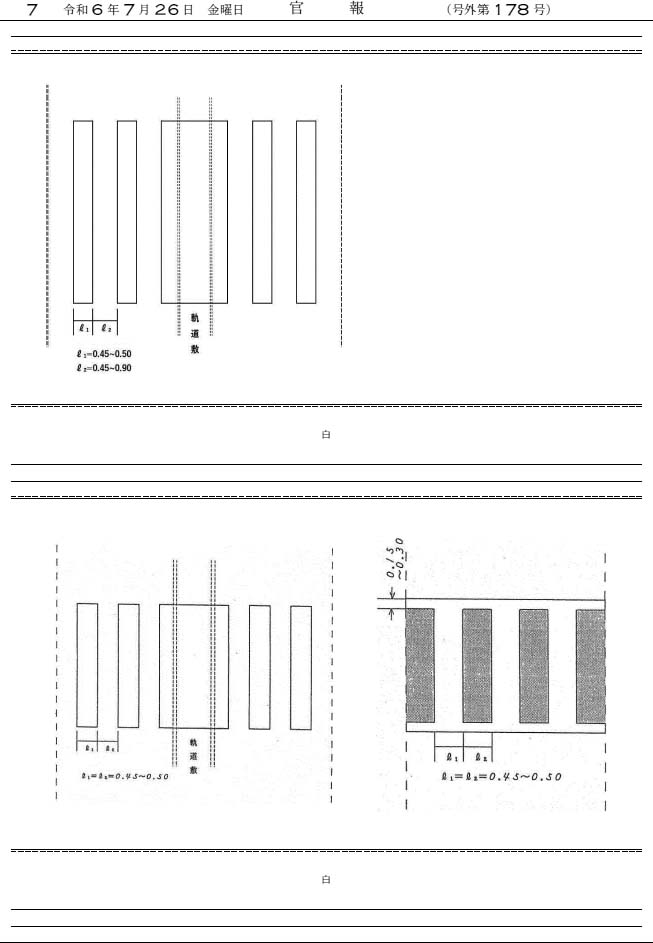

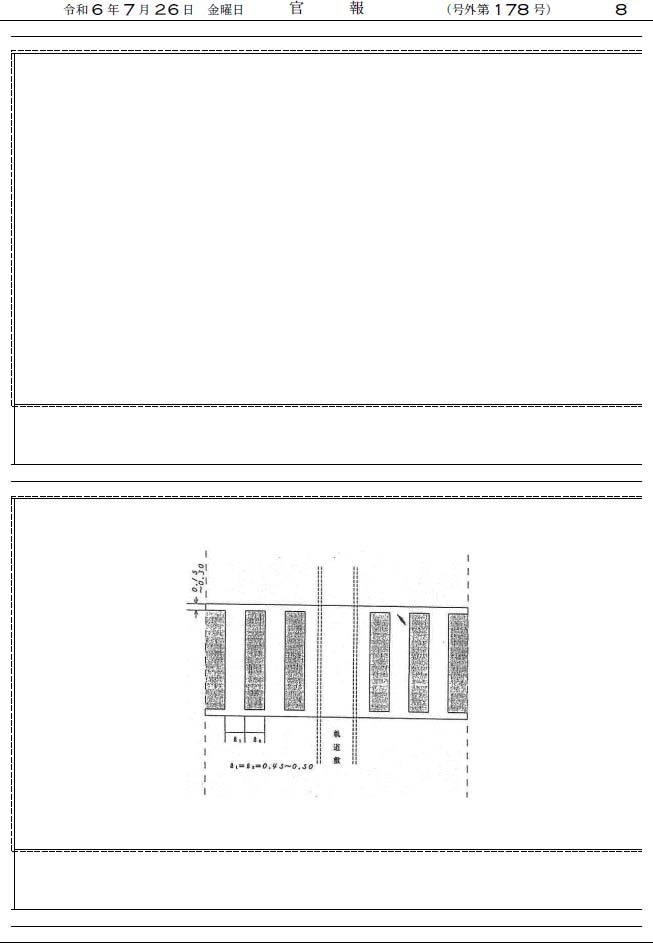

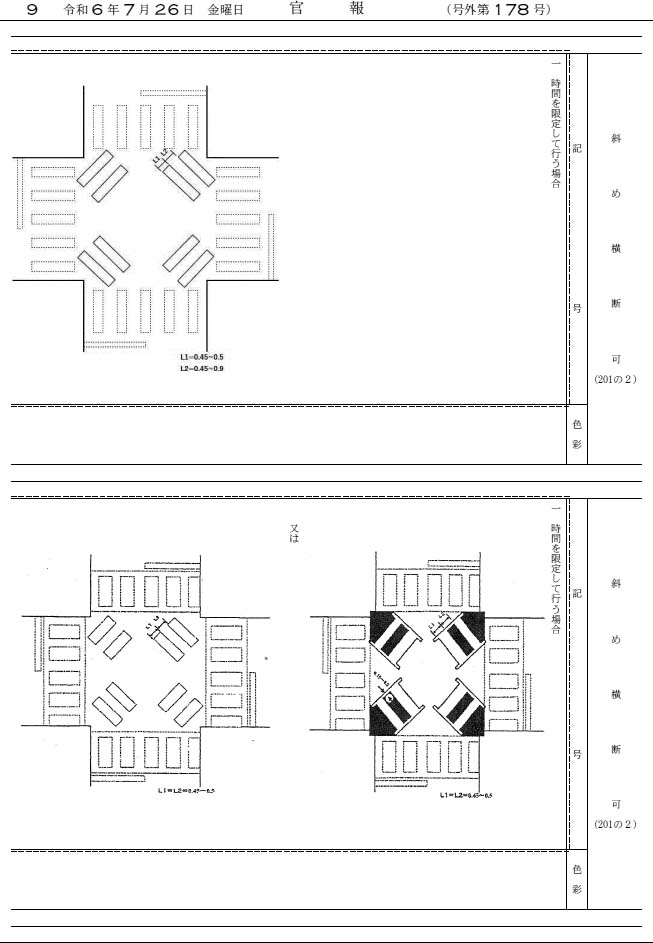

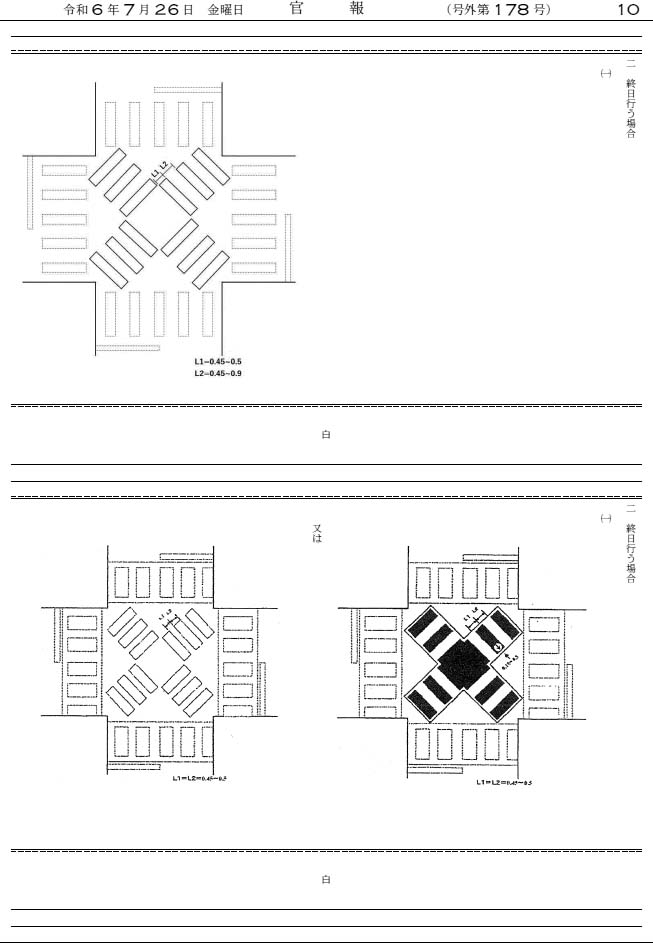

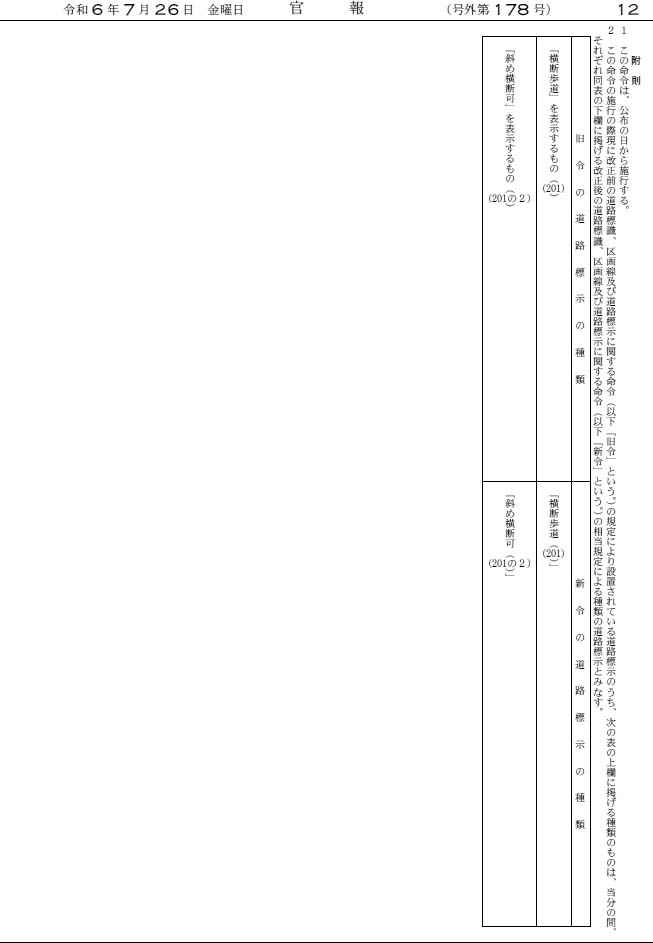

第2 横断歩道及び斜め横断可を表示する道路標示の様式に係る改正について(標識令別表第6関係)

1 改正の背景及び目的

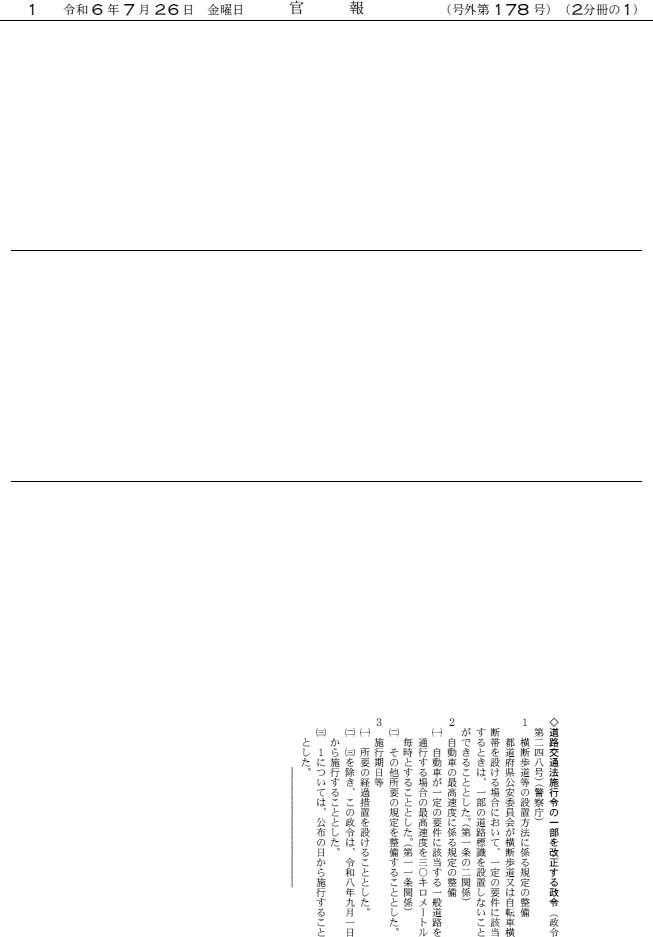

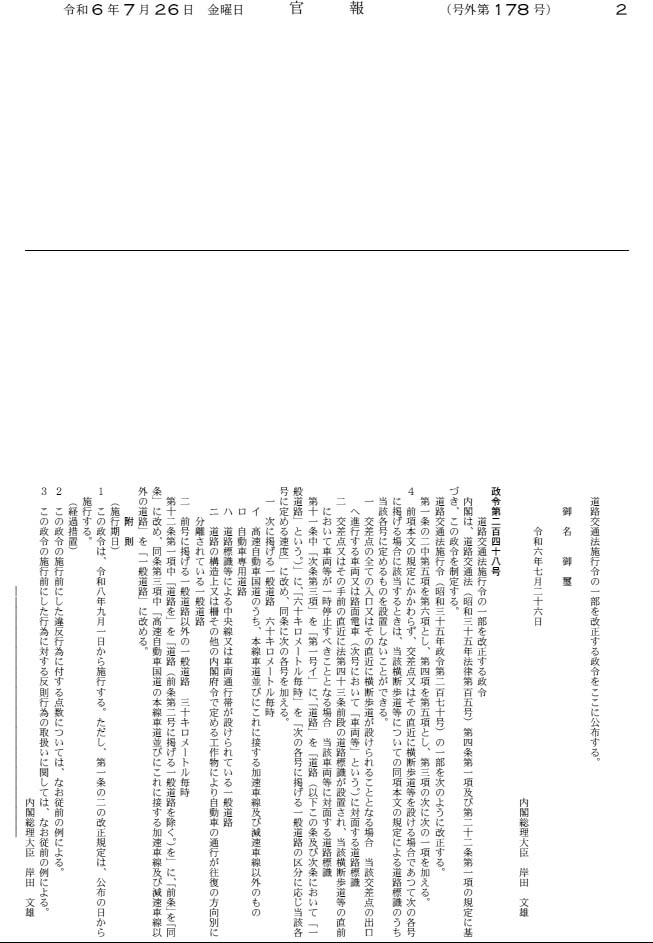

横断歩行者の安全を確保するため、車両等の通行を避けて白線を配置することにより横断歩道を表示する道路標示の耐久性を向上させるとともに、横断歩道及び斜め横断可を表示する道路標示の整備及び更新に係る費用を合理化する観点から、これらの道路標示の白線の設置間隔を拡大することを許容することとされた。

2 改正の内容

指示標示「横断歩道(201)」及び「斜め横断可(201の2)」のうち対角線方向に縞模様の白線を設ける場合の様式について、白線の設置間隔を45cm~90cmから選択可能とすることとされた。

なお、上記の指示標示の様式のうち、縞模様に側線を付した様式は削除することとされた。

3 施行期日

本件改正は、公布の日から施行することとされた。

第3 自動車の最高速度に係る改正について(令第11条及び第12条並びに府令第5条の6の3関係)

1 改正の背景及び目的

法第22条第1項において、車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度をこえる速度で進行してはならないものとされ、その他の道路における最高速度(以下「法定速度」という。)については、政令に委任されており、その委任を受けた旧令第11条の規定により、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(令第27条の2に規定する本線車道を除く。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路(以下「一般道路」という。)を通行する場合の法定速度については、自動車にあっては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあっては30キロメートル毎時と規定されている。

しかしながら、現下の交通事故発生状況等に鑑み、幅員の狭い一般道路について自動車が通行する際の速度を抑制することにより、安全対策を更に強化する必要がある中、幅員の狭い一般道路全てにおいて最高速度規制を実施することは現実的ではないことから、こうした一般道路に係る道路標識等によらない新たな法定速度を定めることで安全対策を更に強化することとされた。具体的には、自動車が一般道路を通行する場合の法定速度を60キロメートル毎時と30キロメートル毎時の2つに分けることとされた。

2 法定速度が60キロメートル毎時となる道路

60キロメートル毎時の法定速度が適切な道路については、自動車がその進路を変えることなく併走し、又は対向して通行することができる程度の幅員を持つ道路であると考えられるところ、そのような道路について、次のとおり規定することとされた。

(1) 高速自動車国道(道路の構造上往復の方向別に分離された本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除く。)

ここにいう高速自動車国道とは、高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道のうち、本線車道(令第27条の2に規定する本線車道を除く。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の部分のことを指す。

具体的には、高速自動車国道の本線車道とそれ以外の道路を接続するインターチェンジや料金所周辺の道路、令第27条の2に規定する構造上分離されていない本線車道並びに当該本線車道に接する加速車線及び減速車線等が該当する。

(2) 自動車専用道路

自動車専用道路とは、道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路を指す。

(3) 道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

ここにいう道路標識等による中央線とは、都道府県公安委員会が設置する指示標示「中央線」を指すが、標識令第7条の規定により、道路管理者が設置する区画線「車道中央線」についても、当該指示標示とみなされることとなる。

(4) 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

道路の構造とは、道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「構造令」という。)第2条第10号に規定する中央帯(道路法上の道路以外の道路に設置されている類似の道路構造を含む。)、軌道敷、構造令第2条第17号に規定する交通島(道路法上の道路以外の道路に設置されている類似の道路構造を含む。)、中央帯には該当しない壁、橋等のことを指す。

柵その他の内閣府令で定める工作物とは、府令第5条の6の3に規定する工作物のことであり、具体的には、ワイヤーロープや防護柵をはじめとした道路上の柵又は駒止め、ラバーポールに代表される棒状の工作物その他の工作物で、自動車が当該工作物が設置された道路の部分から右の部分にはみ出して通行することのないように設置されているもののことを指す。

したがって、ここでいう一般道路とは、上記の道路の構造又は工作物により、自動車の通行が上下線別に分離されている一般道路のことを指す。

3 法定速度が30キロメートル毎時となる道路

令第11条第1号に掲げる一般道路(上記2に掲げる一般道路)以外の一般道路をその対象とされた。

4 令第12条第1項の改正

自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。以下本項において同じ。)が、他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車によって牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)であって、令第11条第2号に掲げる一般道路(上記3の一般道路)を通行する場合には、その法定速度を30キロメートル毎時とすることとされた。

5 施行期日

今回の最高速度の見直しに伴い、交通実態に即した最高速度規制の実施等の施行準備や国民に向けた広報に要する時間を考慮し、本件改正は、令和8年9月1日から施行することとされた。

(参考資料)

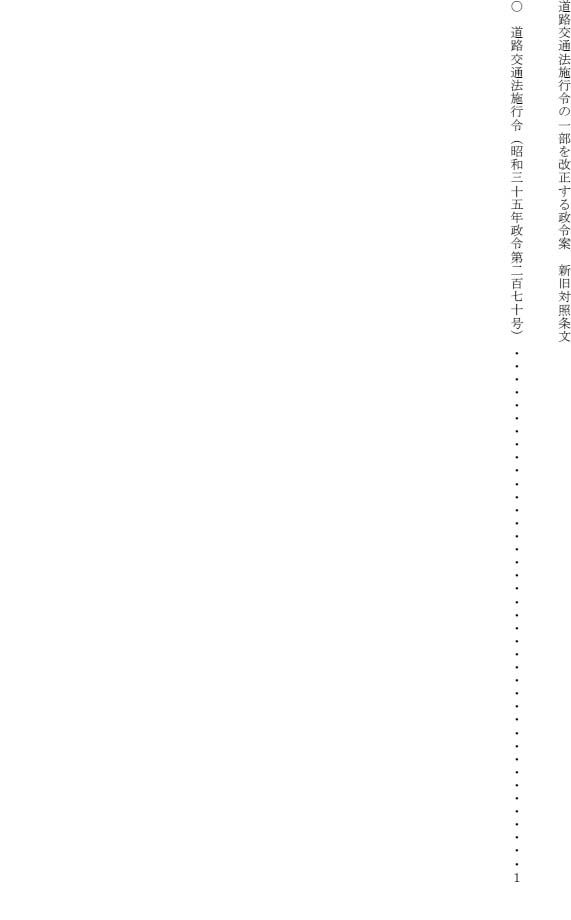

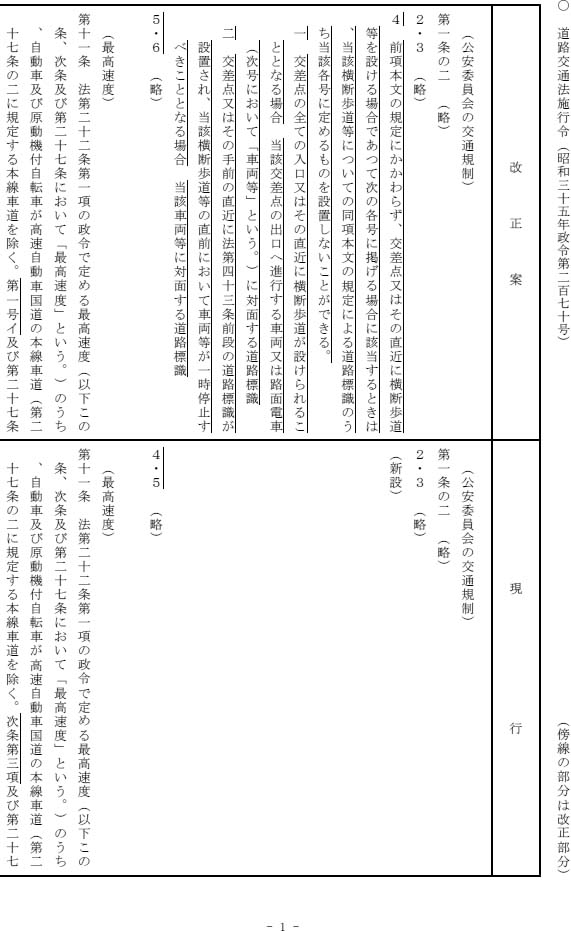

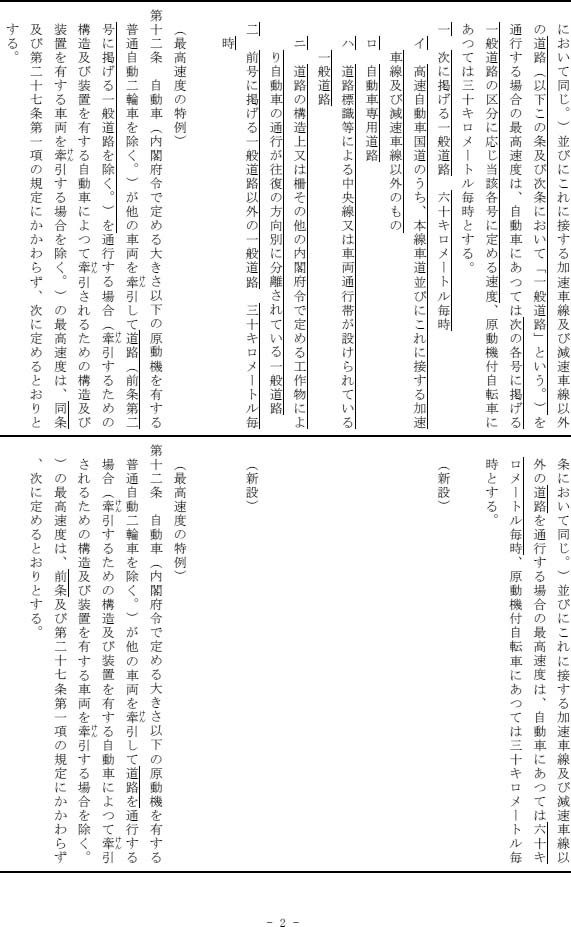

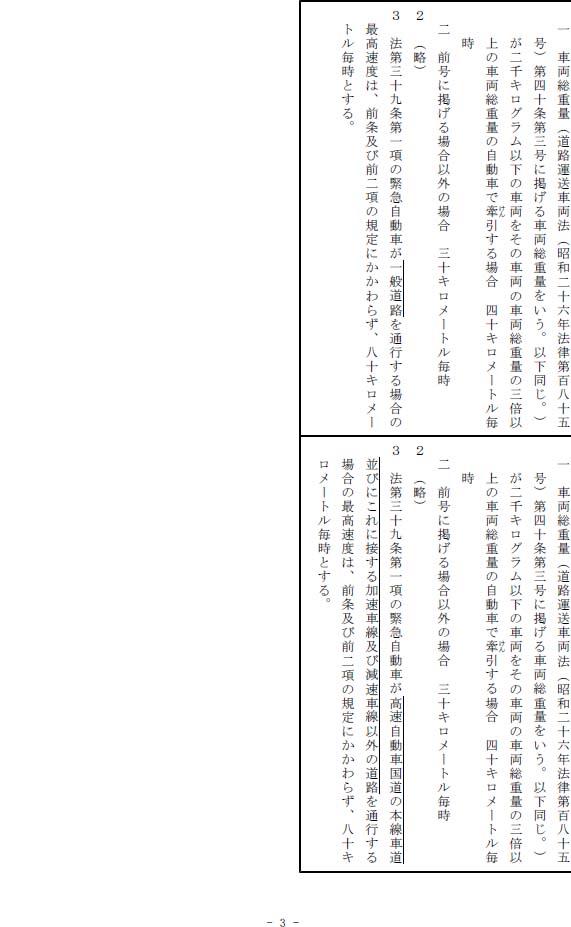

○ 道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第248号)の官報の写し(別添1)及び新旧対照条文(別添2)

○ 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第67号)の官報の写し(別添3)

○ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令(令和6年内閣府・国土交通省令第4号)の官報の写し(別添4)

○ 交通の方法に関する教則の一部を改正する件(令和6年国家公安委員会告示第30号)の官報の写し(別添5)

別添1

別添2

別添3

別添4

別添5