○自動車教習所の指定等に関する規程

昭和47年6月20日

県公安委員会規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条の規定に基づく自動車教習所の指定に関する手続及び指定自動車教習所の教習業務の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 法 道路交通法(昭和35年法律第105号)をいう。

(2) 令 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)をいう。

(3) 施行規則 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)をいう。

(4) 県規則 福島県道路交通規則(昭和35年福島県公安委員会規則第14号)をいう。

(5) 公安委員会 福島県公安委員会をいう。

(6) 指定教習所 法第99条の規定に基づき、公安委員会の指定を受けた自動車教習所をいう。

(7) 指定前教習所 法第99条の規定に基づき、公安委員会の指定を受けようとして設置した自動車教習所をいう。

(8) 設置者 指定教習所又は指定前教習所を設置した者、又は法人をいう。

(9) 管理者 法第99条第1項第1号の管理者をいう。

(10) 副管理者 令第41条後段の、管理者を直接補佐する職員をいう。

(11) 管理責任者 指定前教習所において管理者に準じた地位にある者をいう。

(12) 技能検定員 法第99条第1項第2号の技能検定員(法附則第6条第1項の「みなし技能検定員」を含む。以下同じ。)をいう。

(13) 教習指導員 法第99条第1項第3号の教習指導員(法附則第7条第1項の「みなし教習指導員」を含む。以下同じ。)をいう。

第2章 指定及び指定の取消し等

(1) 所則又は校則

(3) コース図面(敷地、種類、形状及び構造を明らかにしたもの)(様式第5号)

(4) 建物設備等図面(様式第6号)

(6) 教材一覧表(様式第8号)

(7) 教習計画書(教習科目、教習時間、教習方法及び路上コース等を明らかにしたもの。)(様式第9号)

(8) 敷地建物の登記書類の謄本又は賃借契約書及び建築物確認に関する書類の写し

(指定準備)

第4条 指定教習所は、令第35条及び施行規則第6章各条に定める指定基準のほか、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) コース

ア 敷地は、おおむね平坦で、かつ、一団地であること。

イ 外周・坂道その他の必要な箇所には、ガードレール等危険防止のための防護施設が設けられていること。

ウ 沈みコースにあっては縁石の高さがおおむね10センチメートル、幅が10~15センチメートルに、浮コースにあっては、舗装高がおおむね10センチメートルに保たれていること。

この場合、浮コース(屈折、曲線及び方向変換コース部分)にあっては、コース左右落差部分おおむね50センチメートル幅に外側舗装(犬走り)がなされていること。

(2) 教室

教室は、通風、採光が良好で、災害防止及び衛生管理上十分な施設とし、待合室と兼用のものでないこと。

(3) 教習車両

ア 技能教習に使用する車両は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)に基づく保安基準に適合するものであること。

イ 技能検定及び路上教習に使用する車両は、車両法の規定により登録又は届け出されたものであること。

ウ 技能検定及び技能教習に使用する車両(二輪車を除く。)は、補助ブレーキ、補助席において確認できる速度計及び後写鏡を備えたものであること。

(指定申請の手続)

第5条 指定教習所の申請手続きは指定前教習所の教習業務を引き続き6か月行った後、施行規則第35条に定める申請書及び添付書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 教習所の概要(様式第10号)

(2) 管理機構図

(3) 設置者の履歴書(設置者が法人のときは役員一覧表、定款及び登記事項証明書)

(4) 管理者、教習指導員及び技能検定員の履歴書及び資格確認証書又は資格者証の写し

(5) 令第35条第3項第3号の運転免許試験合格実績報告書(様式第11号)

(6) 第3条各号に掲げる書類

(教習業務開始届)

第6条 指定教習所又は指定前教習所は、教習業務を開始したときは、教習業務開始届(様式第12号)を公安委員会に提出して届け出なければならない。

(指定取消し等を受けた場合の措置)

第7条 管理者は、法第100条第1項の規定により、公安委員会から指定の取り消し又は卒業証明書の発行禁止の処分を受けたときは、教習を受けている者(以下「教習生」という。)の転所その他の措置について公安委員会の指示に従わなければならない。

(適合命令等)

第8条 管理者は、法第99条の7第1項及び第2項の規定により措置命令・監督命令を受けたときは、必要な措置をとり、改善報告書(様式第13号)により公安委員会に報告しなければならない。

第3章 資格の確認及び審査

(審査申請の手続等)

第9条 教習指導員及び技能検定員(以下「指導員等」という。)の審査は運転免許の種類(大型・中型・準中型・普通・大特・大自二・普自二・牽〔けん〕引・大型二種・中型二種・普通二種)に応じ、それぞれの運転免許に係る指導員等審査を行う。

2 公安委員会は、指導員等審査を行う場合は、当該審査の期日の30日前までに所定の事項を公示する。

(1) 運転免許証等(運転免許証又は免許情報記録個人番号カード。)の写し

(2) 審査を免除される者は、免除される者であることを証明する書面

(審査の免除及び認定)

第10条 指導員等の審査を受けようとする者のうち、法第99条の2第4項第1号ハ及び法第99条の3第4項第1号ハの規定により認定を受けようとする者は、指導員等資格者証交付申請書に、それぞれ運転免許の技能試験に関する事務に1年以上従事し、かつ、指定教習所の指導及び監督に関する事務に3年以上従事した者等であることを証明する書類を添付して提出するものとする。

2 公安委員会は、他の都道府県において指導員等であった者について、その資格要件の確認を申請された場合は、その都度面接又は書面等によりその資格要件を確認し、再審査は行わないものとする。この場合資格要件確認申請書(様式第20号の2)に、他の公安委員会交付の指導員等資格者証及び当該資格により指定自動車教習所において技能検定又は教習業務に従事していた事実を証明する書類を添付すること。

3 公安委員会は、資格要件の確認を受けようとする者が、法第99条の2第4項又は法第99条の3第4項に規定する基準に適合するときは、指導員等資格者証又は資格要件確認通知書(様式第20号の3)を交付するものとする。

(指導員等の審査及び管理者の資格確認並びに選任)

第11条 公安委員会は、法第99条第1項第2号及び第3号の指導員等の資格審査の申請があった場合は、技能検定員審査等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第3号)第4条又は第12条の基準に基づいて審査し、審査に合格した者に次の区分による合格証明書を交付する。

(1) 技能検定員審査合格証明書(様式第20号の4)

(2) 教習指導員審査合格証明書(様式第20号の5)

(1) 技能検定員資格者証(様式第20号の7)

(2) 教習指導員資格者証(様式第20号の8)

5 管理者は、法第99条の2第1項及び法第99条の3第1項によって指導員等の選任を行った場合は、指定申請書記載事項変更(選任)届(様式第42号)により公安委員会に届け出るものとする。

(資格の喪失等)

第12条 管理者及び指導員等が、法第99条の2第4項及び第99条の3第4項又は令第35条第1項に適合しない者となったときは、その資格を失うものとする。

2 公安委員会は、指導員等の資格審査に合格した者又は資格要件の確認を受けた者が指導能力又は検定能力等が著しく低下し、審査の合格基準の程度に達しなくなり、かつ、講習等により矯正補充ができない者であると認められるときは、審査の合格又は資格要件の確認を取り消すことができる。

(資格者証の返納)

第13条 管理者は、法第99条の2第5項及び第99条の3第5項により指導員等が公安委員会からその者に係る技能検定員資格者証・教習指導員資格者証返納命令書(様式第22号)により、返納を命じられた場合は、当該資格者証を速やかに返納させなければならない。

第4章 指導員等の講習

(講習の区分)

第14条 法第108条の2第1項第9号に定める講習(以下「講習」という。)は、次の区分により行うものとする。

(1) 教習指導員講習

(2) 技能検定員講習

(3) 副管理者講習

2 公安委員会は、指導員等が教習指導員で、かつ、技能検定員であるときは、その者が従事している業務又は主として従事している業務に対応する講習を受けさせるものとする。

(講習計画表)

第15条 講習は、別表第1に掲げる講習基本計画により行う。

2 公安委員会は、毎年1月末までにその年の講習実施予定表(様式第23号)を策定し管理者に通知するものとする。

3 公安委員会は、講習を実施しようとするときは受講者名簿(様式第24号)を作成し施行規則第38条第16項に定める通知書により管理者に通知するものとする。

2 公安委員会は、指定教習所の技能検定員の中から適任者と認められる者を講習補助員に委嘱し、講習の補助をさせるものとする。

(講習結果の記録)

第18条 管理者は、指導員等が講習を修了したときは、職員カードに記録し、受講の状況を明らかにしておくものとする。

第5章 教習業務の運営

(運営の基本方針)

第19条 指定教習所は、常に教習水準の改善向上に努め、優秀な運転者の育成を通じて交通の安全と社会の発展向上に寄与することを基本方針として運営しなければならない。

(設置者の責任)

第20条 設置者は、管理者、指導員等が適正かつ能率的に教習業務を遂行することができるよう、教習所施設及び管理機構等の整備改善に努めなければならない。

(管理者の責任)

第21条 管理者は、指定教習所における業務運営の総括責任者として、職員を指揮監督し、適正な業務の運営に努めなければならない。

(指導員等の責任)

第22条 指導員等は、教習業務の社会的重要性を認識し、自ら指導員等としての資質の向上に努め、優秀な運転者の育成に当たらなければならない。

(入所手続)

第23条 指定教習所は、教習を受けようとする者から、入所の申込みがあったときは次の各号に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 自筆の入所(校)申込書(様式第27号)を提出させること。

(2) 施行規則第23条に規定する適性試験の科目について適性テストを実施し、基準に適合しているものであることを確認すること。

この場合、身体機能の障害及び病気等により自動車の安全な運転に支障を来す病状で判定上疑義のあるものについては、運転免許課の安全運転相談窓口に相談するよう指導すること。

なお、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第60号)附則第2条第10項及び第11項並びに指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則を一部改正する規則(令和6年国家公安委員会規則第8号)附則第2条により普通免許及び普通第二種免許に係る技能教習においては、当分の間、従前の例によることができるとされていることから、同条に定める教習を行う場合は従前の教習原簿(普通MT免許)を使用すること。

(4) 前号の教習原簿及び教習生手帳には、暦年ごとの教習生番号を付すること。

(学科教習)

第24条 学科教習は、指定自動車教習所等の教習の標準に基づくほか、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(2) 教習を行った結果をその都度教習原簿、教習生手帳及び学科教習日誌(様式第33号)に記入し、その状況を明らかにしておくこと。

(技能教習)

第25条 技能教習は、指定自動車教習所等の教習の標準に基づくほか、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) あらかじめ公安委員会の承認を受けた別に定めるところによること。

(2) 教習に用いる自動車は、配車計画書(様式第35号)により計画的に配車すること。

(3) 教習の状況は、その都度教習原簿、教習生手帳及び技能教習日誌(様式第36号)に記入して明らかにしておくこと。

2 運転免許の限定を解除するための教習は、前項に準じて行い、教習開始後3か月以内に修了させるものとする。

(路上教習)

第26条 路上教習は、管轄署長の確認及び公安委員会の承認を得て設定した区域内において行わなければならない。

(技能検定等の方法)

第27条 技能検定及び運転免許の限定を解除する技能審査(以下「技能審査」という。)は、施行規則第24条及び運転免許技能試験実施基準その他公安委員会が別に定めるところにより行うものとする。

2 前項の技能検定及び技能審査は、あらかじめ公安委員会の承認を得て設定したコースによって行わなければならない。

(仮免許試験)

第28条 修了検定に合格した教習生に対する仮免許試験は、警察本部長の管理のもとに指定教習所において行うことができる。

2 前項の試験には、指定教習所の職員を試験補助員として、試験業務に従事させることができる。

3 指定前教習所は、所定の教習を修了した者に対しては、一連番号を付した教習修了証明書(様式第38号)を交付するものとする。

5 施行規則第34条第2項第2号及び第3項第2号により卒業検定及び修了検定を行ったときは、合格者に対して卒業検定及び修了検定に区分し、卒業証明書等発行簿に証明番号及び検定員名を記載しておかなければならない。

(運転適性検査)

第31条 指定教習所は、教習生に対して入所後速やかに警察庁方式運転適性検査K型等(以下「検査」という。)を受けさせるものとする。

2 検査は、運転適性検査・指導者資格者証(様式第41号)の交付を受けた者が実施するものとする。

3 検査の結果は、技能教習に活用し、運転適性に応じた教習を行うものとする。

(教習生の転所)

第32条 管理者は、教習生から他の指定教習所に転所する旨申し出があったときは、当該教習生の教習原簿に、記載内容に誤りのないことを証明して交付しなければならない。

第6章 報告、届出事項及び備付文書等

(事故報告)

第34条 教習中及び職員が関係した交通事故の発生があった際は、速やかにその概要を公安委員会に報告しなければならない。

(定期報告)

第35条 指定教習所が、公安委員会に定期に報告する事項及び報告期日は、別表第2に掲げるとおりとする。

(備付け文書等)

第36条 指定教習所は、別表第3に掲げる文書等を備え付けておかなければならない。この場合において、備付け書類については、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって書類の保存に代えることができる。

(印章等)

第37条 指定教習所で用いる印章の種類及び規格は、別表第4に掲げるとおりとする。

第7章 雑則

(入所案内等の表示)

第38条 指定教習所には、次に掲げる事項を待合室の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(1) 入所案内(入所手続等)

(2) 施行規則第33条第1項に定める教習時間

(3) 学科教習実施計画

(4) 教習料金

(公安委員会の検査)

第39条 法第99条の6第1項の規定に基づく公安委員会の検査は、次の各号について行うものとする。

(1) 総合検査 業務運営全般について年1回以上

(2) 随時検査 必要に応じ総合検査の一部又は全部

(3) 立会検査 技能検定能力並びに教習水準等

(4) 抽出検査 技能検定合格者又は卒業者の運転能力等

2 前項の検査の結果必要と認める事項については、その都度指導を行い、改善措置を指示するものとする。

(警察本部長への委任)

第41条 この規程の施行に関して必要な事項は、警察本部長が定める。

附則

1 この規程は、昭和47年6月20日から施行する。

2 自動車教習所の指定等に関する取扱規程(昭和42年福島県公安委員会規程第3号。以下「旧規程」という。)は廃止する。

3 旧規程による公安委員会の指定、承認等の処分は、この規程施行後も引き続き効力を有するものとする。

附則(昭和48年12月4日県公安委員会規程第4号)

この規程は、昭和48年12月4日から施行する。

附則(昭和52年11月9日県公安委員会規程第1号)

この規程は、昭和53年1月1日から施行する。

附則(昭和54年4月1日県公安委員会規程第2号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月17日県公安委員会規程第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(平成6年4月26日県公安委員会規程第2号)

この規程は、平成6年5月10日から施行する。

附則(平成10年11月17日県公安委員会規程第4号)

この規程は、平成10年12月1日から施行する。

附則(平成12年2月21日県公安委員会規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年5月28日県公安委員会規程第2号)

この規程は、平成14年6月1日から施行する。

附則(平成17年3月22日県公安委員会規程第1号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、様式第34号、様式第48号及び様式第51号の改定規定中二輪に関する部分は、平成17年6月1日から施行する。

2 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号。以下「整備法」という。)第53条第5項の規定によりなおその効力を有することとされている整備法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本は、整備法第52条の規定による改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなす。

附則(平成19年5月24日県公安委員会規程第5号)

この規程は、平成19年6月2日から施行する。

附則(平成29年6月20日県公安委員会規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年6月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に作成されている改正前の自動車教習所の指定等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)によるカード、図面、一覧表、申請書、証書、証明書、申込書、原簿、日誌、変更届、報告書、検定(審査)簿、成績表及び出納簿は、それぞれ改正後の自動車教習所の指定等に関する規程等によるカード、図面、一覧表、申請書、証書、証明書、申込書、原簿、日誌、変更届、報告書、検定(審査)簿、成績表及び出納簿とみなす。

3 この規程の施行の際現に作成されている改正前の規程に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成29年12月12日県公安委員会規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年12月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規定の施行の際現に作成されている改正前の自動車教習所の指定等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)による届、カード、図面、一覧表、教習所の概要、報告書、申請書、通知書、命令書、申込書、原簿、日誌、証明書、変更届、成績表及び質疑簿は、それぞれ改正後の自動車教習所の指定等に関する規程等による届、カード、図面、一覧表、教習所の概要、報告書、申請書、通知書、命令書、申込書、原簿、日誌、証明書、変更届、成績表及び質疑簿とみなす。

3 この規程の施行の際現に作成されている改正前の規程に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成30年8月21日県公安委員会規程第2号)

この規程は、平成30年8月21日から施行する。

附則(令和2年3月17日県公安委員会規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年1月26日県公安委員会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に作成されている改正前の自動車教習所の指定等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)による届、名簿、カード、機構図、図面、一覧表、調査表、計画書、概要、報告書、申請書、証書、通知書、証明書、資格者証、命令書、予定表、願、申込書、原簿、日誌、発行簿、変更届、審査簿、成績表、質疑簿及び出納簿は、それぞれ改正後の自動車教習所の指定等に関する規程による届、名簿、カード、機構図、図面、一覧表、調査表、計画書、概要、報告書、申請書、証書、通知書、証明書、資格者証、命令書、予定表、願、申込書、原簿、日誌、発行簿、変更届、審査簿、成績表、質疑簿及び出納簿とみなす。

3 この規程の施行の際現に作成されている改正前の規程に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和5年4月11日県公安委員会規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に作成されている改正前の自動車教習所の指定等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)による届、名簿、カード、機構図、図面、一覧表、調査表、計画書、概要、報告書、申請書、証書、通知書、証明書、資格者証、命令書、予定表、願、申込書、原簿、日誌、発行簿、変更届、審査簿、成績表、質疑簿及び出納簿は、それぞれ改正後の自動車教習所の指定等に関する規程による届、名簿、カード、機構図、図面、一覧表、調査表、計画書、概要、報告書、申請書、証書、通知書、証明書、資格者証、命令書、予定表、願、申込書、原簿、日誌、発行簿、変更届、審査簿、成績表、質疑簿及び出納簿とみなす。

3 この規程の施行の際現に作成されている改正前の規程に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和6年12月10日県公安委員会規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年12月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に作成されている改正前の自動車教習所の指定等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)による届、名簿、カード、機構図、図面、一覧表、調査表、計画書、概要、報告書、申請書、証書、通知書、証明書、資格者証、命令書、予定表、願、申込書、原簿、日誌、発行簿、変更届、審査簿、成績表、質疑簿及び出納簿は、それぞれ改正後の自動車教習所の指定等に関する規程による届、名簿、カード、機構図、図面、一覧表、調査表、計画書、概要、報告書、申請書、証書、通知書、証明書、資格者証、命令書、予定表、願、申込書、原簿、日誌、発行簿、変更届、審査簿、成績表、質疑簿及び出納簿とみなす。

3 この規程の施行の際現に作成されている改正前の規程に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和7年3月5日県公安委員会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に作成されている改正前の自動車教習所の指定等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)による届、名簿、カード、機構図、図面、一覧表、調査表、計画書、概要、報告書、申請書、証書、通知書、証明書、資格者証、命令書、予定表、願、申込書、原簿、日誌、発行簿、変更届、審査簿、成績表、質疑簿及び出納簿は、それぞれ改正後の自動車教習所の指定等に関する規程による届、名簿、カード、機構図、図面、一覧表、調査表、計画書、概要、報告書、申請書、証書、通知書、証明書、資格者証、命令書、予定表、願、申込書、原簿、日誌、発行簿、変更届、審査簿、成績表、質疑簿及び出納簿とみなす。

3 この規程の施行の際現に作成されている改正前の規程に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第15条関係)

講習基本計画書

1 講習の方針

指定自動車教習所における指導員等の講習は、指導員等の資格の向上を図り、初心運転者の教習の水準を高めて、安全かつ優秀な運転者の育成を目標として実施するものである。

2 講習課程の基準

講習課程の基準は、次表に定めるとおりとする。

(講習課程の基準)

講習区分 | 講習科目 | 項目 | 時間 | 細目 |

教習指導員講習 | 教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識 | 1 教則の内容及びその基礎的事項 | 1 | (1) 自動車の交通方法及びその基礎的事項 (2) 人間の感覚と判断 (3) 自動車と自然の法則 |

2 自動車の運転に必要な知識 | (1) 初心者の交通事故の特徴 (2) 自動車の構造及び運転理論 (3) 安全運転の手順 | |||

自動車教習所に関する法令等についての知識 | 1 教習指導員として必要な一般的知識 | 1 | (1) 教習所の使命 (2) 指定基準の維持及び教習水準の向上 (3) 教習所職員としての心構え | |

2 教習所関係法令 | (1) 教習所の指定、監督及び処分に関する法令 (2) 教習に関する基準 | |||

教習指導員として必要な教育についての知識 | 1 教習指導員として必要な基礎的教育理論 | 1 | (1) 学習指導の準備 (2) 学習の理論 | |

2 自動車の運転適性についての知識 | (1) 性格等に関する運転適性 (2) 適性診断票の読み方 (3) 技能教習への反映 | |||

教習指導員として必要な自動車の運転技能 | 教習指導員として必要な運転技能 | 4 | 教習指導員として必要な運転技能 | |

技能教習の教習方法 | 技能教習の教習方法 | (1) 技能教習の方法 (2) みきわめの方法 | ||

学科教習の教習方法 | 学科教習の教習方法 | 2 | (1) 教習の重点 (2) 教習の進め方 (3) 教材の活用方法 | |

技能検定員講習 | 教則の内容となっている事項 | 教則の内容及びその基礎的事項 | 1 | (1) 自動車の交通方法及びその基礎的事項 (2) 人間の感覚と判断 (3) 自動車と自然の法則 |

自動車教習所に関する法令等についての知識 | 1 技能検定員として必要な一般的な知識 | 1 | (1) 教習所の使命 (2) 指定基準の維持及び教習水準の向上 (3) 教習所職員、特に検定員としての心構え | |

2 教習所関係法令 | (1) 教習所の指定、監督及び処分に関する法令 (2) 技能検定に関する基準 | |||

技能検定の実施に関する知識 | 技能検定の実施方法に関する知識 | 4 | 技能検定の実施方法に関する知識 | |

自動車の運転技能の評価方法に関する知識 | 技能検定の評価方法に関する知識 | 技能検定の評価方法に関する知識 | ||

技能検定員として必要な自動車の運転技能 | 技能検定に必要な運転技能 | 4 | 技能検定に必要な運転技能 | |

自動車の運転技能に関する観察力及び採点方法 | 自動車の運転技能に関する観察力及び採点方法 | (1) 運転技能の観察力 (2) 運転技能の採点方法 | ||

副管理者 | 自動車教習所に関する法令等についての知識 | 1 指定教習所の現状と問題点 | 1 | (1) 指定自動車教習所の現状 (2) 指定自動車教習所の問題点 |

2 教習所関係法令 | (1) 教習所の指定、監督及び処分に関する法令 (2) 免許関係法令 | |||

自動車教習所の管理に関する知識 | 1 教育理論等 | 1 | (1) 初心運転者教育の在り方 (2) 教育理論 | |

2 教習所の管理と監督 | 2 | (1) 管理及び監督の原則 (2) 管理及び監督の実務 | ||

3 事務処理要領 | 2 | (1) 事務処理要領の解説 (2) 管理、監督及び事務処理に関する検討会 |

3 その他

(1) 指導員等は年1回は講習を受けるものとする。

(2) 特に必要ある指導員等については、この計画のほかに特別講習を行うことができる。

別表第2(第35条関係)

定期報告事項並びに報告期日等

報告事項 | 報告期日 | 様式番号 | 備考 | |

入所生に関する事項 | 月報 | 当月分を翌月5日まで | 様式第48号により報告 | |

学科教習実施計画に関する事項 | 月報 | 当月分を前月25日まで | 様式第31号により報告 | |

平均技能教習時限に関する事項 | 月報 | 当月分を翌月5日まで | 様式第49号により報告 | MT・ATに区分 |

技能検定の実施結果に関する事項 | 月報 | 当月分を翌月5日まで | 様式第51号により報告 | |

その都度 | 実施の都度、速やかに | 〃53号 〃56号 〃57号により報告 | ||

仮免学科試験の実施結果に関する事項 | 月報 | 当月分を翌月5日まで | 様式第54号により報告 | |

運転適性検査の実施結果に関する事項 | 月報 | 当月分を翌月5日まで | 様式第55号により報告 | |

検定実施予定日に関する事項 | 月報 | 翌月分を当月20日まで | 様式第58号により報告 | |

教習内容、教習期間、教習料金等が記載された入所案内等に関する資料 | 年報 | 毎年4月末日まで | 新年度に作成したもの | |

別表第3(第36条関係)

備付文書等

文書簿冊名 | 保存年限 | 備考 | |

指定書 | 永年 | 管理者室等の見やすいところに掲示しておくこと。 | |

指定申請関係綴(控) | 〃 | ||

指定申請書記載事項変更届関係綴(控) | 〃 | ||

職員カード綴 | 〃 | 退職等により削除したカードは末尾に編綴しておくこと。 | |

〃 | |||

通達綴 | 5年 | 教習関係、採点関係等に分けておくこと。 | |

卒業証明書等発行簿 | 〃 | 卒業、修了、審査に区分しておくこと。 | |

資料綴 | 3年 | ||

教習生原簿 | 〃 | 卒業又は転所した教習生の原簿を保管する。 | |

配車計画書綴 | 〃 | ||

学科教習実施計画書綴 | 〃 | ||

技能教習日誌 | 〃 | ||

学科教習日誌 | 〃 | ||

技能検定成績表綴 | 〃 | 様式第59号(修検、審査も含む。) | |

適性検査回答書綴 | 〃 | ||

質疑簿 | 〃 | ||

注意書等綴 | 〃 | ||

仮免許学科試験問題出納簿 | 1年 | 内容別に口座を設けて一括編綴し、襲用とすることができる。 | |

仮免許学科試験問題出題簿 | 〃 | ||

仮免許証用紙出納簿 | 〃 | ||

運転適性検査用紙出納簿 | 〃 | ||

入所申込書綴 | 〃 | ||

入所者報告書綴(控) | 〃 | ||

定期報告関係綴(控) | 〃 | ||

教養実施簿 | 〃 | ||

各種報告綴(控) | 〃 | ||

出勤簿 | 〃 | ||

別表第4(第37条関係)

指定教習所に備え付ける印鑑等

(1) 刻印(押し出し印)

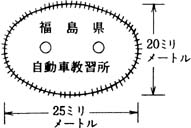

縦20ミリメートル、横25ミリメートルのおおむね楕円形とし「福島県○○自動車教習所(学校)」の文字を入れること。

(2) 所(校)印

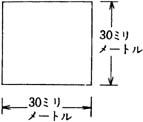

30ミリメートル方形とし「○○自動車教習所(学校)之印」の文字を入れること。

(3) 管理者印

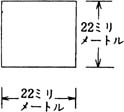

22ミリメートル方形とし「○○自動車教習所(学校)管理者之印」の文字を入れること。

(4) 契印

縦30ミリメートル、横12ミリメートルのおおむね長円形とし「契」の文字を入れること。

(5) その他の印は各教習所において適宜定めたものとする。

ただし、指導員等が教習原簿、教習手帳に使用するものは当該指導員等の姓又は名並びに年月日の入ったもので管理者の指定したものを使用すること。

様式例

目次

様式番号 | 様式名 | 関係条文 | |

1 | 指定前教習所開所届 | 3 | |

2 | 職員名簿 | 3―(2)、35 別表2 | |

3 | 職員カード | 3―(2) | |

4 | 管理機構図 | 3―(2) | |

5 | コース図面 | 3―(3) | |

6 | 建物設備等図面 | 3―(4) | |

7の1 | 備付自動車等一覧表 | 3―(5)、35 別表2 | |

7の2 | 教習車両等調査表 | 3―(5)、35 別表2 | |

8 | 教材一覧表 | 3―(6)、35 別表2 | |

9 | 教習計画書 | 3―(7) | |

10 | 教習所の概要 | 5―(1)、35 別表2 | |

11 | 運転免許試験合格実績報告書 | 5―(5) | |

12 | 教習業務開始届 | 6 | |

13 | 改善報告書 | 8 | |

14 | 技能検定員・教習指導員審査申請書 | 9―3 | |

15 | 欠 | ||

16 | 管理者資格確認申請書 | 9―4 | |

17~19 | 欠 | ||

20 | 確認証書 | 11―4 | |

20の2 | 資格要件確認申請書 | 10―2 | |

20の3 | 資格要件確認通知書 | 10―3 | |

20の4 | 技能検定員審査合格証明書 | 11―1―(1) | |

20の5 | 教習指導員審査合格証明書 | 11―1―(2) | |

20の6 | 技能検定員資格者証・教習指導員資格者証交付申請書 | 11―2 | |

20の7 | 技能検定員資格者証 | 11―2―(1) | |

20の8 | 教習指導員資格者証 | 11―2―(2) | |

20の9 | 技能検定員審査合格証明書・教習指導員審査合格証明書再交付申請書 | 11―3 | |

20の10 | 技能検定員資格者証・教習指導員資格者証の再交付・書換え申請書 | 11―3 | |

21 | 欠 | ||

22 | 技能検定員資格者証・教習指導員資格者証返納命令書 | 13 | |

23 | 講習実施予定表 | 15―2 | |

24 | 受講者名簿 | 15―3 | |

25 | 講師及び補助員適任者名簿 | 16―3 | |

26 | 受講延期願 | 17 | |

27 | 入所(校)申込書 | 23―(1) | |

28 | 欠 | ||

29 | 教習原簿 | 23―(4) | |

30 | 教習生手帳 | 23-(4) | |

31 | 学科教習実施計画書 | 24―(1)、35 別表2 | |

32 | 計画外学科教習実施報告書 | 24―(1) | |

33 | 学科教習日誌 | 24―(2) | |

34 | 欠 | ||

35 | 配車計画書 | 25―1―(2) | |

36 | 技能教習日誌 | 25―1―(3) | |

37 | 技能審査合格証明書 | 29―2 | |

38 | 教習修了証明書 | 29―3 | |

39 | 卒業証明書等発行簿 | 29―4 | |

40 | 卒業証明書等再発行承認申請書 | 30 | |

41 | 運転適性検査・指導者資格者証 | 31―2 | |

42 | 指定申請書記載事項変更届 | 設置者・管理者・指導員等の変更 | 11―5、33 |

43 | 教習車両の変更 | 33 | |

44 | 検定コース・路上教習コースの選定、変更 | ||

45 | コースの変更 | ||

46 | 建物・施設の変更 | ||

47 | 教習計画・教材・所則等の変更 | ||

48 | 入所報告書 | 35 別表2 | |

49 | 男女別、年齢別平均技能教習時限報告書 | ||

50 | 欠 | ||

51 | 卒業検定実施結果報告書 | ||

52 | 卒業検定実施結果報告書 | ||

53 | 卒業検定(審査)簿 | ||

54 | 修了検定及び仮免許学科試験実施結果報告書 | ||

55 | 運転適性検査実施結果報告書 | ||

56 | 修了検定・仮免許試験実施結果報告書 | ||

57 | 修了検定、仮免許試験、受検(験)者名簿 | ||

58 | 検定等実施予定日報告書 | ||

59 | 技能検定成績表 | 36 別表3 | |

60 | 質疑簿 | ||

61 | 仮免許学科試験問題出納簿 | ||

62 | 仮免許学科試験問題出題簿 | ||

63 | 仮免許証用紙出納簿 | ||

64 | 運転適性検査用紙出納簿 | ||

65 | 卒業証明書 | 29―1 | |

66 | 修了証明書 | ||

67 | 欠 | ||

様式第1号(第3条関係)

略

様式第2号(第3条関係)

略

様式第3号(第3条関係)

略

様式第4号(第3条関係)

略

様式第5号(第3条関係)

略

様式第6号(第3条関係)

略

様式第7号の1(第3条関係)

略

様式第7号の2(第3条関係)

略

様式第8号(第3条関係)

略

様式第9号(第3条関係)

略

様式第10号(第5条関係)

略

様式第11号(第5条関係)

略

様式第12号(第6条関係)

略

様式第13号(第8条関係)

略

様式第14号(第9条関係)

略

様式第15号 削除

様式第16号(第9条関係)

略

様式第17号~19号 削除

様式第20号(第11条関係)

略

様式第20号の2(第10条関係)

略

様式第20号の3(第10条関係)

略

様式第20号の4(第11条関係)

略

様式第20号の5(第11条関係)

略

様式第20号の6(第11条関係)

略

様式第20号の7(第11条関係)

略

様式第20号の8(第11条関係)

略

様式第20号の9(第11条関係)

略

様式第20号の10(第11条関係)

略

様式第21号 削除

様式第22号(第13条関係)

略

様式第23号(第15条関係)

略

様式第24号(第15条関係)

略

様式第25号(第16条関係)

略

様式第26号(第17条関係)

略

様式第27号(第23条関係)

略

様式第28号 削除

様式第29号(第23条関係)

略

様式第30号(第23条関係)

略

様式第31号(第24条関係)

略

様式第32号(第24条関係)

略

様式第33号(第24条関係)

略

様式第34号 削除

様式第35号(第25条関係)

略

様式第36号(第25条関係)

略

様式第37号(第29条関係)

略

様式第38号(第29条関係)

略

様式第39号(第29条関係)

略

様式第40号(第30条関係)

略

様式第41号(第31条関係)

略

様式第42号(第11条、第33条関係)

略

様式第43号(第33条関係)

略

様式第44号(第33条関係)

略

様式第45号(第33条関係)

略

様式第46号(第33条関係)

略

様式第47号(第33条関係)

略

様式第48号(第35条関係)

略

様式第49号(第35条関係)

略

様式第50号 削除

様式第51号(第35条関係)

略

様式第52号(第35条関係)

略

様式第53号(第35条関係)

略

様式第54号(第35条関係)

略

様式第55号(第35条関係)

略

様式第56号(第35条関係)

略

様式第57号(第35条関係)

略

様式第58号(第35条関係)

略

様式第59号(第36条関係)

略

様式第60号(第36条関係)

略

様式第61号(第36条関係)

略

様式第62号(第36条関係)

略

様式第63号(第36条関係)

略

様式第64号(第36条関係)

略

様式第65号(第29条関係)

略

様式第66号(第29条関係)

略