○人身安全関連事案への対処に係る留意事項について(依命通達)

令和6年7月23日

達(少対、刑総、捜一)第384号

[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]

[有効期間 令和12年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおり、令和6年7月23日から実施することとしたので、適正な運用に努められたい。

なお、人身安全関連事案への対応上の留意事項について(令和5年2月7日付け達(少対)第22号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。

記

1 趣旨

人身の安全を早急に確保する必要の認められる事案(以下「人身安全関連事案」という。)については、旧通達、人身安全関連事案への対処体制等について(令和6年7月23日付け達(少対、県サ、刑総、捜一)第382号。以下「対処体制通達」という。)及び恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案への迅速かつ的確な対処の徹底について(令和6年7月23日付け達(少対、県サ、刑総、捜一)第383号。以下「恋もつ事案通達」という。)等により対処しているところ、その対処に係る留意事項について内容を見直し、人身安全関連事案へのより適切な対処を図ろうとするものである。

2 人身安全関連事案への対処に係る留意事項

(1) 人身安全関連事案の該当性の判断

人身安全関連事案は、人身の安全を早急に確保する必要の認められる事案とされていることから、ストーカー事案等の恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に該当しないことをもって人身安全関連事案に該当しないとの誤った判断をしないように留意すること。

例えば、恋愛感情等と関係のない騒音や金銭をめぐるトラブル、知人間・親族間のトラブル等であっても、対処体制通達2の非定型事案に当てはまる事案については、人身安全関連事案として、組織的・継続的な対処を行い、被害者等の保護等に万全を期すること。

(2) 署長及び本部対処体制への速報

署長及び本部対処体制への速報については、特に被害者やその親族等(以下「被害者等」という。)、関係機関から署で相談を受けている場合や行方不明者届を受理している場合には、可能な限り被害者等や届出人等を帰宅させる前に、速報するよう指導を徹底すること。

速報を受けた本部対処体制は、配偶者からの暴力事案等と児童虐待事案のように、人身安全関連事案として複数の要素が絡み合う事案があり得ることを念頭に置きつつ、事案認知の段階から継続的に情報を集約して事態を掌握し、署に対し必要な指導・助言・支援を一元的に行うこと。

なお、事案認知の段階では、人身安全関連事案該当性の判断が困難な場合もあり得るところ、そのような場合は、当該事案が人身安全関連事案に該当するものとして署長及び本部対処体制への速報を徹底すること。

(3) 危険性・切迫性の評価、事件性の判断

ア 署長による事案の危険性・切迫性の評価、事件性の判断

署長は、署で事案を認知した段階及び危険事象を認知した段階において、(ア)から(オ)に留意して、被害者等に危害が加えられる危険性・切迫性の評価及び事件性の判断を行うとともに、被害者等からの聴取を実施する場合には、生活安全部門及び刑事部門の担当者による共同聴取を確実に行わせること。

(ア) 被害者等の安全が確保されているか。

(イ) 加害者の言動が刑罰法令に抵触していないか。

(ウ) 当該事案に関連する相談等(他の都道府県での取扱いを含む。)の有無を確認しているか。

(エ) 事案の危険性・切迫性を過小評価していないか。

(オ) 危険事象の発生がないか。

また、事案の危険性・切迫性が高いことを否定できないとき、又は危険性・切迫性の評価が困難であるときについても、危険性・切迫性が高いものとみなし、同様の対処を行うこと。

なお、加害者に暴力的な言動等があるにもかかわらず、加害者からの報復を恐れるなど加害者の性格や行動が危険であることを理由に被害の届出をしない旨を被害者が申し立てている事案についても、危険性・切迫性が高いものと評価し、事件化するよう努めること。

イ 本部対処体制による危険性・切迫性の評価、事件性の判断

署から報告を受けた本部対処体制は、署長による事案の危険性・切迫性の評価及び事件性の判断に対して、上記(ア)から(オ)に留意して署への指導・助言を行うとともに、事後の対処結果を確認すること。あわせて、事案に応じ対処体制通達4(1)の現場支援班の派遣等必要な支援を行うこと。

(4) 被害者等の保護等

ア 被害者等の危機意識の醸成

被害者等の中には、事態の危険性・切迫性を正しく認識していなかったり、加害者に対する警戒心が十分でなかったりする者がいることから、被害者等の保護等を行う際は、過去の事例等を踏まえた注意喚起を行うなど、より一層の危機意識の醸成を図ること。

イ 一時避難等の措置

署において事案を認知した段階又は危険事象を認知した段階において、被害者等に危害が加えられる危険性・切迫性が極めて高いと認められる場合には、被害者等を帰宅させることなく、安全な場所へ速やかに避難させること。そのためにも、平素から関係機関・団体と緊密な協力関係を確立しておくこと。

また、一時避難場所の確保に係る公費負担制度等の積極的な活用を図ること。

なお、一時避難等の必要性が認められるにもかかわらず、やむを得ない事情があり避難させられない場合には、被害者等の身辺警戒等の措置を確実に行うこと。

ウ 被害防止のための資機材の活用等

被害者等の身辺警戒のほか、緊急通報装置、ビデオカメラ等の被害防止のための資機材の積極的な活用、110番通信指令システムへの登録等の保護措置を講じること。

なお、当該資機材の貸出しに当たっては、被害者等に対して事前に操作要領を経験させるなど、その使用方法を十分理解させること。

エ 被害者等への配慮

被害者等から相談等を受理するに当たっては、署等の適切な施設で行い、外から見えない相談室で話を聞くなど、被害者等の安全の確保やプライバシーに十分配意した対応をするととともに、事案の特性に鑑み、被害者等の負担を軽減し、二次被害を与えないよう、被害者等の希望する性別の警察官による相談対応等の配慮をすること。被害児童に対しては、児童の心理・特性に関する専門的知識・知見を有する少年警察補導員を積極的に活用すること。

また、被害者等が外国人である場合には、言葉の問題や文化・習慣・法制度の違いなどを意識して対応するなど、当該被害者等が置かれている状況に配慮し、適切に対応すること。

オ 被害者等に関する個人情報の保護の徹底

被害者等の安全を確保するため、被害者等の氏名、住所等のほか、電話番号やメールアドレス等を含む個人情報の保護を徹底すること。例えば、人身安全関連事案の加害者の中には、被害者等が住所等を変えた場合に、当該場所を探し出そうとする者もいるところ、警察が保有する被害者等に係る個人情報については、被害者等の生命及び身体を保護する上で特に重要な情報であることを認識し、当該情報の取扱いには十分留意すること。特に、他部門における別事件の取扱いにおいて、秘匿避難している被害者等の氏名及び住所又は居所を被疑者情報として広報すること等がないよう、秘匿避難に係る情報の共有を図るとともに、他部門においても照会等を確実に実施するよう指導を徹底すること。

(5) 関係する警察本部間の情報共有

人身安全関連事案の関係場所が複数の都道府県にわたる場合や加害者又は被害者等が他の都道府県へ転居した場合には、人身安全関連事案連絡票(別添1)を用いて情報共有を行うとともに、関係する都道府県警察と連携を密にして対処すること。

ただし、行方不明事案の情報共有等については、警察共通基盤システムにおける相談業務・人身安全関連事案業務等システムによる行方不明事案情報管理業務(以下「行方不明事案情報管理業務」という。)により行うこと。

(6) 確実な記録化

事案の認知から終結に至るまでの間、署において事案を認知した状況、被害者等からの相談内容等はもとより、被害者等及び加害者に対する措置状況、事案の危険性・切迫性の評価の経緯、本部対処体制による指導・助言の内容、終結に至った経緯、関係する都道府県警察への情報共有状況等の当該事案に係る対処状況について確実に記録化すること。

3 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案への対処に係る留意事項

(1) 意思決定支援手続の実施

恋もつ事案通達4(1)イにおいて別に定めることとされた意思決定支援手続については、次のとおりとする。

ア 趣旨

恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案では、加害者が身近な者であるなどの理由から、被害届の提出等をためらうことも見受けられることから、事案の特徴、警察として執り得る措置、被害者自身の選択・決断・協力の必要性等を分かりやすく説明し、理解を求めた上で、被害者の意思決定を支援することが必要である。

イ 実施方法

署等において、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に係る相談等を受理した際に、(ア)から(ウ)(別添2から別添4)について説明及び記入を実施する。

その際、被害者等が事案の危険性・切迫性を正しく認識しているとは限らないため、この種事案の特徴等を十分に説明し、刑事手続を執ることを強く促すこと。

また、以下の書面を用いて説明する際は、措置の法的根拠、それぞれの法的効果、手続の流れ等を十分に説明した上で、被害者等の安全確保の観点から、被害者の意思決定を支援すること。

なお、こうした説明にもかかわらず、記入について協力が得られなかった場合は、その経緯について警察安全相談簿に記録化すること。

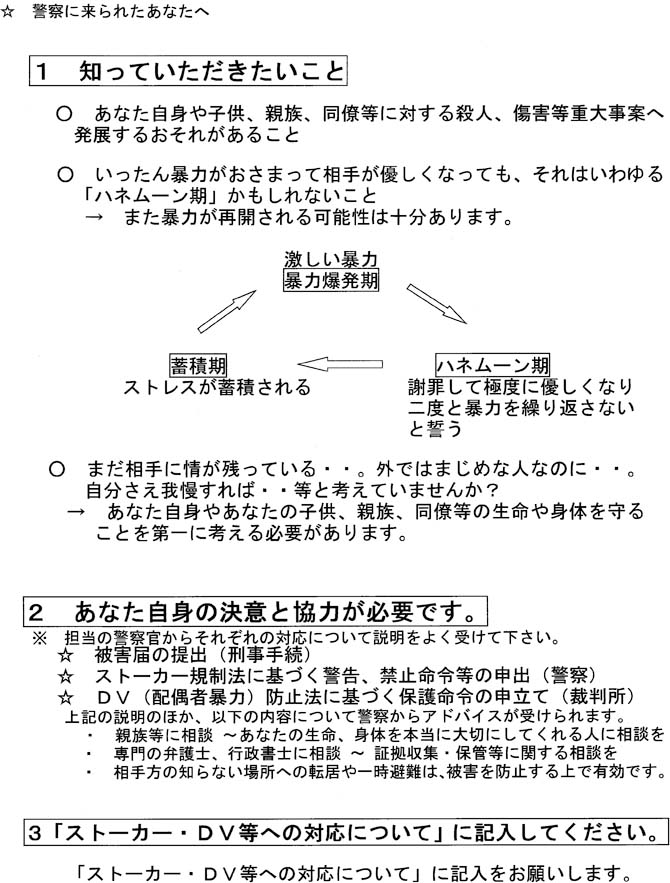

(ア) 警察に来られたあなたへ(別添2)

被害者等に対して、この種事案の特徴、被害者自身の選択、協力の必要性等を説明する際に活用するもの。

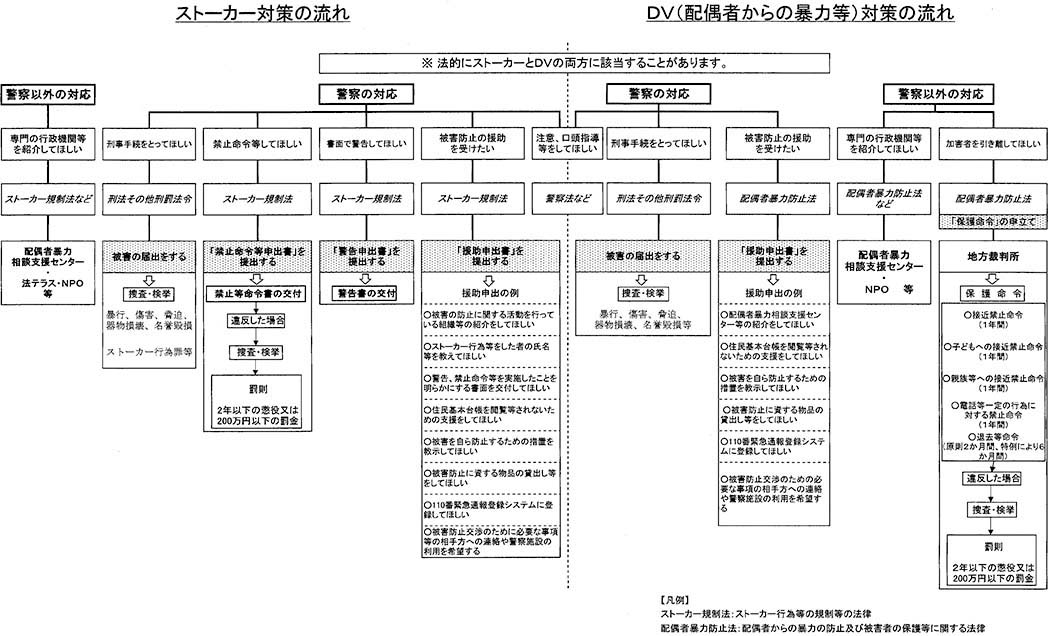

(イ) ストーカー対策の流れ・DV(配偶者からの暴力等)対策の流れ(別添3)

被害者等に対して、警察の執り得る措置等を説明する際に活用するもの。

(ウ) ストーカー・DV等への対応について(別添4)

(ア)及び(イ)による説明後、被害者に自書での記入を求めるもの(押印・指印を求めることは必要ない。)。

ウ 留意事項

(ア) 被害者に対する説明の後、上記イ(ア)及び(イ)の書面は必ず交付すること。

(イ) 被害者がNPO等の紹介を希望した場合は、直接ではなく、県や市町村の配偶者暴力相談支援センターに指定されている窓口に間接的に依頼することとしても差し支えない。

(2) 署における対応上の留意事項

ア 相談等対応時の留意事項

被害者等が相談に訪れた際、加害者との関係や被害の状況、受けた被害に対する感情等について、被害者等が客観的かつ十分な説明をすることは必ずしも期待できないことを念頭に置いた上で、事実関係を詳細かつ正確に把握すること。そのためには、「どんな被害を受けたのか」などと漠然と問いかけるのみならず、例えば、加害者の言動に焦点を当てて問いかけるなど、被害者等の供述の信用性担保を踏まえ、誘導や暗示を与える聞き方を避けつつ具体的事実を確認するなどの工夫をすること。

イ 犯罪捜査と並行した行政措置等の検討

事案対処に際し、加害者に対する犯罪捜査に着手した場合であっても、並行して、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)に基づく警告又は禁止命令等や、被害者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。)に基づく裁判所に対する保護命令の申立て等が可能であることに十分留意し、被害者等の安全確保のために執り得る法令上の措置を幅広く検討すること。

ウ 情勢変化への的確な対応に関する留意事項

ストーカー規制法を適用して事件を立件する際、急を要する場合には、犯罪事実について「合理的な疑いを超えた証明」までは得られなくとも強制捜査の要件を満たした段階で早期に加害者の逮捕等を行うよう下命するなど、被害者等の生命及び身体を保護するために署長の権限をいかに行使してその職責を全うするかという観点を最優先し、積極的かつ迅速な事件化を念頭に置いた指揮をすること。

なお、情勢変化に迅速的確に対応するためにも、事案対処の過程において、加害者又は被害者等の動向に変化があるなど危険事象を認知した場合には、直ちに署長及び本部対処体制に報告すること。

(3) 関係機関との連携体制の確保

ア 連携体制の確保

相談等を受理した際、被害者等を安全な場所へ速やかに避難させるため、被害者保護に係る中心的な機関である配偶者暴力相談支援センター及び福島県女性のための相談支援センターとの連携体制を確保すること。被害者に子がいる場合は、児童虐待が伏在している可能性があることから、児童相談所とも連携体制を確保すること。

また、公的施設に加えて、民間シェルターとの連携を図るほか、ホテル等の宿泊施設についても、避難先として利用できるよう連携確保に努めること。

さらに、被害者等の状況に応じた保護措置が確実に図られるよう、地域の実情に応じ、できるだけ多数の機関等との連携を確保すること。その際、夜間や休日、地理的状況、家族等の状況等に応じた連携が取れるよう配意すること。

イ 連携確保に当たっての留意事項

被害者等の保護措置に関して、関係機関との協議会等の場で協議するなどして、連携体制の構築について理解を得るほか、例えば、夜間・休日の受入れ、保護施設への同行方法、外国人被害者等及び障害のある被害者等への対応、退所時の警察への連絡等、運用において調整を要する事項についても、あらかじめ協議又は確認をしておくこと。

また、関係機関に対しては、警察の権限及び任務について理解を得るとともに、各種制度、役割等について相互に確認し、被害者等に適切に教示できるよう留意すること。

さらに、全ての職員に対して恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案における関係機関による被害者保護に係る役割について理解させ、関係機関との連携協力が図られるよう教養を推進するとともに、関係機関と協議又は確認した事項について関係職員に周知し、連絡や対応に遺漏ないよう留意すること。

4 児童虐待事案への対処に係る留意事項

(1) 事案の継続的な管理

警察が関与していたにもかかわらず児童が死亡するに至る児童虐待事案が発生していることを踏まえ、署長は、児童虐待事案についても、ストーカー事案等の他の人身安全関連事案と同様に、本部対処体制と連携して事案の危険性・切迫性の評価を適切に行った上で、

○ 児童の身体にあざ、傷、やけどの痕等の外傷が認められる事案

○ 凶器を使用した事案

○ 一方の保護者と他方の保護者の関係が、支配関係にあると思われる事案

○ 保護者に精神的に不安定な言動が認められる事案

○ 保護者又は児童に自殺企図又は自殺願望の言動が認められる事案

○ 保護者に児童に対して危害を加えるなどの言動が認められる事案

○ 児童相談所から援助要請を受けて警察が対応した事案

○ 児童相談所が一時保護した事案

○ 保護者やその交際相手に育児の能力や意欲が十分にないと認められる事案

○ その他児童虐待の危険性・切迫性が高いと認められる事案

に該当するものについては、事案の継続的な管理を行うこと。具体的には、児童相談所に通告や情報提供を行うことをもって事案の対処を終えることなく、継続的に、危険事象を認知した場合の本部対処体制への速報及び事案の危険性・切迫性の評価を行うとともに、その危険性・切迫性に応じ、児童相談所と連携しつつ、児童の安全確認、保護者との面談、児童相談所等からの情報収集、児童相談所への対応の要請等を行うこと。

本部対処体制は、事案認知時及び継続対応時のいずれの段階においても、ストーカー事案等の他の人身安全関連事案と同様に、事案の危険性・切迫性の評価や対処方針の決定について助言・指導を行うなど、必要な対応を行うこと。

(2) 留意点

児童虐待事案への対処に当たっては、児童相談所と緊密に連携することが重要であり、平素の児童相談所との会議や訓練等を通じて、児童相談所の役割や考え方について理解を深める必要がある。実際の対処に当たって警察の対処方針が児童相談所の対応方針と異なる場合においても、可能な限り児童相談所と調整を行うことが望ましいが、調整の遅れによって児童の生命及び身体の保護という警察の責務を果たせないことのないよう、十分に留意すること。

5 行方不明事案への対処に係る留意事項

(1) 特異行方不明者該当性の判定

行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号。以下「規則」という。)第11条及び行方不明者発見活動に関する規則の運営上の留意事項等について(令和6年3月29日付け達(少対、刑総、鑑)第204号)第2の6において、受理署長(規則第10条に定める「受理署長」をいう。以下同じ。)は、行方不明者届を受理した段階はもとより、その後の継続的な発見活動により得られた情報を踏まえ、随時、当該行方不明者が特異行方不明者に該当するかどうかを判定することとされている。

この場合において、「行方不明となる特段の原因・動機が確認できなかった」という消極的な情報については、特異行方不明者該当性を判定する上で十分参考とされるべきものであるとともに、同情報は、規則第2条第2項第3号に規定する「行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして」の「その他の事情」に当たると解されることに留意すること。

(2) 事案の継続管理

本部対処体制は、署と連携して、特異行方不明者に係る事案のうち、発見に至っていない事案を継続的に管理すること。あわせて、受理署長に対し、行方不明者の発見に資する情報等を収集するため、届出人その他関係者と適時連絡を取るよう指導・助言を行うこと。

(3) ストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への適切な対処

ストーカー事案又は配偶者からの暴力事案等の被害者に関する行方不明者届の受理等については、次の点に留意すること。

ア 被害者から援助の申出がなされた後、被害者に係る行方不明者届が提出されようとした場合

(ア) 援助を実施する際の留意事項

被害者からの申出を受け、ストーカー規制法第7条第1項又は配偶者暴力防止法第8条の2に基づく警察本部長等の援助(以下単に「援助」という。)として、加害者に被害者の住所又は居所を知られないようにするための措置を講じる警察本部長等は、警察が当該被害者の生命及び身体の安全を確認できる場合には、当該被害者は規則第2条第1項に定める「行方不明者」に該当しないため行方不明者届は受理されないこと等について、当該被害者に対し説明すること。

(イ) 関係署長への通知

行方不明者届については、規則第6条第1項に基づき、原則として行方不明者が行方不明となった時における住所又は居所を管轄する署長が受理することとされていることから、援助を実施した警察本部長等は、被害者の住所又は居所を管轄する署長に対し、当該被害者に対する援助を実施している旨を通知すること。

(ウ) 加害者が被害者に係る行方不明者届をしようとした場合への対応

警察においてその生命及び身体の安全を確認している被害者について、加害者が当該被害者を追跡する手段として行方不明者届をしようとした場合、加害者に対し、当該被害者は規則第2条第1項に定める「行方不明者」に該当しないことから行方不明者届を受理することはできない旨を説明し、以後、加害者からの当該被害者に係る行方不明者届を受理しないこと。

イ 被害者に係る行方不明者届を加害者から受理した後、両者の関係性が判明した場合

加害者から被害者に係る行方不明者届の届出がなされ受理した後に、被害者が警察にストーカー事案又は配偶者からの暴力事案等に関する相談をするなどして、届出人が加害者であり、被害者に係る行方不明者届であることが明らかとなった場合、被害者から被害状況等を聴取、記録化した上で、援助を実施するなど必要な措置を講じること。

被害者である行方不明者を発見した場所を管轄する署長は、規則第25条第3項に定める行方不明者発見票を作成するとともに、受理署長に対し、当該行方不明者は被害者であることが判明したこと、援助を実施したこと等を通知すること。

上記通知を受けた受理署長は、規則第26条第2項に基づき、被害者である当該行方不明者の同意がある場合を除き、届出人である加害者に対して、同条第1項に規定する発見等の通知をしないこと。

なお、これらの取扱いについて届出人である加害者から説明を求められた場合には、規則に基づく措置であることを説明すること。

ウ 留意事項

加害者が被害者の追跡のため、被害者と同居している子等に係る行方不明者届の届出をし、当該届が受理された後、届出人が加害者で、被害者と同居している子等に係る行方不明者届であることが判明した場合も、イと同様の対応を行うこと。

別添1

略

別添2

別添3

別添4

略