○銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行に伴う運用上の留意事項等について(依命通達)

令和7年2月14日

達(生企)第40号

[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]

[有効期間 令和12年3月31日まで]

令和6年6月14日に公布された銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和6年法律第48号。以下「改正法」という。)については、令和7年3月1日から施行される。

また、改正法の施行に伴い、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和7年内閣府令第2号。以下「改正府令」という。)、指定射撃場の指定に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和7年内閣府令第3号)、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和7年内閣府令第4号)及び猟銃の口径の長さの特例に関する規則の一部を改正する規則(令和7年国家公安委員会規則第1号)が令和7年1月24日公布され、令和7年3月1日から施行されることとなった。

今回新たに施行される改正規定の趣旨、内容及び留意事項は別紙のとおりであるので、改正規定が円滑に施行されるよう、事務処理上誤りのないようにされたい。

別紙

(凡例)

「法」:改正法第2条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)

「旧法」:改正法第2条の規定による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法

「令」:銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号)

「府令」:改正府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号)

「射撃場府令」:指定射撃場の指定に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令による改正後の指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和37年総理府令第46号)

「猟用府令」:猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令による改正後の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和41年総理府令第46号)

「旧猟用府令」:猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令による改正前の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令

「規則」:猟銃の口径の長さの特例に関する規則の一部を改正する規則による改正後の猟銃の口径の長さの特例に関する規則(昭和46年国家公安委員会規則第5号)

記

第1 電磁石銃の「銃砲」への追加に関する規定

1 趣旨

電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有する銃の中には、空気銃の威力の下限値である1平方センチメートル当たり20ジュールの威力を超える威力を有するものが存在することが判明した。

そこで、電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、一定の威力を有するものについて「電磁石銃」と定義付け、危害予防上の観点から、一般にその所持を禁止することとされた。

2 内容

(1) 改正法

電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有する銃であって、金属性弾丸の運動エネルギーの値が人の生命に危険を及ぼし得る値以上のものを「銃砲」に含めることとし、許可を受けた者が所持する場合等を除き、所持を禁止することとされた(法第2条第1項第3号及び第3条)。

(2) 改正府令

ア 発射される金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定方法

法第2条第1項第3号に規定する金属性弾丸の運動エネルギーの値は、

○ 水平方向に発射された金属性弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ0.75メートルの点と1.25メートルの点との間を移動する速さを測定したときにおける測定値

○ 金属性弾丸の質量の測定値

により算出することとされた(府令第2条第1項)。

イ 人の生命に危険を及ぼし得る金属性弾丸の運動エネルギーの値

法第2条第1項第3号に規定する人の生命に危険を及ぼし得る金属性弾丸の運動エネルギーの値は、金属性弾丸を発射する方向に垂直な当該金属性弾丸の断面の面積(単位は、平方センチメートルとする。)のうち最大のものに20を乗じた値とすることとされた(府令第3条)。

(3) 経過措置

電磁石銃は、改正法施行後、適法に所持許可を受けた者を除き、原則として所持が禁止されることとなる。

改正法の施行の際現に電磁石銃を所持している者(以下「特定電磁石銃所持者」という。)が引き続き当該特定電磁石銃(特定電磁石銃所持者が改正法の施行の際現に所持している電磁石銃をいう。以下同じ。)を所持しようとする場合には、法第4条第1項の規定による許可を受ける必要があるところ、特定電磁石銃所持者について、下記ア及びイのとおり経過措置を設けることとされた。

ア 特定電磁石銃所持者等に関する経過措置

特定電磁石銃所持者については、改正法の施行の日から起算して6月を経過するまでの間(令和7年8月31日までの間。以下「経過期間」という。)は、特定電磁石銃に関する限り、所持の禁止の規定は適用しないこととし、特定電磁石銃所持者の従業者並びに特定電磁石銃所持者から特定電磁石銃について輸出又は廃棄の取扱いを委託された者及びその従業者(いずれも職務上特定電磁石銃を所持している場合に限る。)についても、同様とすることとされた。

また、これらの場合について、正当な理由なき携帯運搬の禁止、発射の制限、原則として自ら保管する義務、譲渡する場合における相手方の確認に関する規定その他一定の規定を準用することとされた(改正法附則第2条並びに改正府令附則第6条、第7条、第8条及び第9条)。

イ 特定電磁石銃の所持許可の申請をした者に関する経過措置

経過期間内に特定電磁石銃について法第4条の所持許可の申請をした特定電磁石銃所持者については、当該申請に係る処分が行われるまでの間は、当該特定電磁石銃について当該申請に係る用途に応じた同条の規定による許可を受けたものとみなすこととされた。

この場合において、所持許可に係る電磁石銃であることの確認等の規定等については適用しないこととされたほか、当該特定電磁石銃の保管設備及び構造に係る基準については、府令第83条の2の規定にかかわらず、錠を備えている居室その他の設備において確実に施錠し、かつ、特定電磁石銃に覆いをかぶせるなど管理上支障のないようにして保管することとされた(改正法附則第3条及び改正府令附則第9条)。

3 留意事項

(1) 所持許可を受けたい旨の相談があった場合の対応

特定電磁石銃所持者から電磁石銃の所持許可を受けたい旨の相談があった場合には、使用目的を聴取するなどし、所持許可を受けることができる条件について指導するなど、適切に対応すること。また、当該電磁石銃について所持許可を受けることができなかった場合には、経過期間が終了するまでの間に、所持者において当該特定電磁石銃を廃棄するなどの措置を執る必要があることから、その対応に要する時間を勘案して迅速に対応すること。

(2) 警察による電磁石銃の引取り

特定電磁石銃所持者からの警察における電磁石銃等の引取りについては、警察における電磁石銃等の引取りについて(令和6年6月21日付け達(生企)第350号)により通達しているとおり、引き続き実施すること。

なお、引取り期間は、経過期間が終了するまでの間(令和7年8月31日までの間)となるため、留意すること。

第2 ライフル銃の定義の拡大

1 趣旨

法は、ライフル銃について、その危険性に鑑み、ライフル銃以外の猟銃よりも所持許可の基準を加重しているところ、ライフル銃以外の猟銃のうち、腔旋を有する部分が銃腔の長さの5分の1以上であるものについて、有効射程距離が長く、ライフル銃と同様に高い危険性を有するものであることから、ライフル銃に含め、厳格な所持許可の基準を適用することとされた。

2 内容

(1) 改正法

ライフル銃の定義を変更し、銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの5分の1以上であるものについて、ライフル銃の許可の基準の特例を適用することとされた(法第3条の13第4号ただし書及び第5条の2第4項)。

(2) 改正府令等

ア 猟銃の構造又は機能の基準

令第12条第2項及び第34条第1項第3号に規定された猟銃の構造又は機能の基準について、下記のとおりとすることとされた(府令第19条)。

○ 令第12条第2項第2号及び第34条第1項第3号の内閣府令で定める実包又は金属性弾丸の数について、ライフル銃(腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分を超えないものであって、ライフル実包(下記3(8)のとおり、旧猟用府令第4条の「ライフル銃用実包」の呼称を変更したもの。)を発射する機能を有しないものを除く。以下「ライフル実包発射ライフル銃等」という。)にあっては6発、ライフル実包発射ライフル銃等以外の猟銃(以下「散弾銃等」という。)にあっては3発(府令第19条第1項)

○ 令第12条第2項第3号及び第34条第1項第4号の内閣府令で定める口径の長さについて、ライフル実包発射ライフル銃等にあっては10.5ミリメートル、散弾銃等にあっては12番(ただし、専らとど、熊その他大きさがこれらに類する獣類の捕獲又は殺傷の用途に供する猟銃である場合にあっては、ライフル実包発射ライフル銃等にあっては12.0ミリメートル、散弾銃等にあっては8番)(府令第19条第2項第1号及び規則各項)

○ 令第12条第2項第4号及び第34条第1項第5号の内閣府令で定める銃の全長(銃身又は銃床が折畳み式、伸縮式又は着脱式の銃にあっては、折畳み、伸縮又は着脱により最も短くした状態における銃の全長とする。)について、93.9センチメートル(専ら標的射撃の用途に供するライフル銃にあっては、83.9センチメートル)

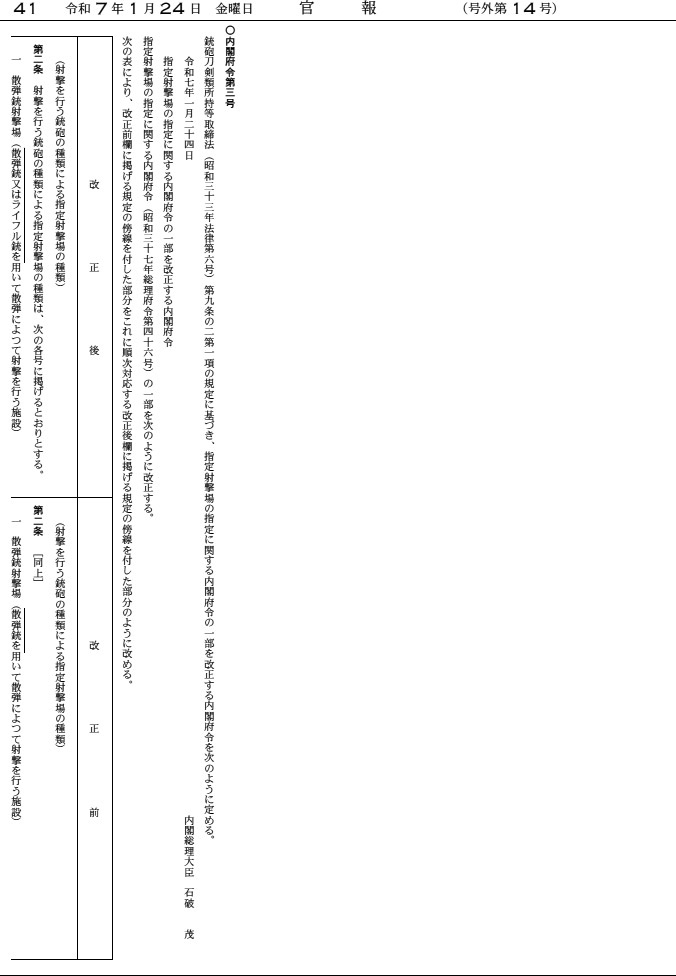

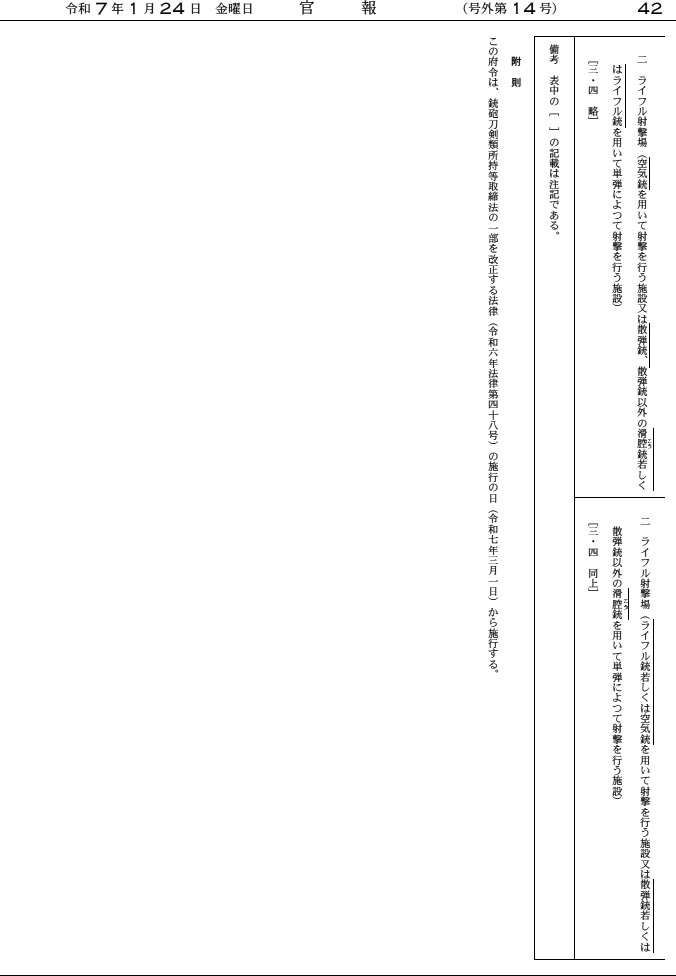

イ 射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類

射撃場府令は、射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類を定めているところ、

○ 散弾銃射撃場において、ライフル銃を用いて散弾によって射撃を行う場合

○ ライフル射撃場において、ライフル銃を用いて単弾によって射撃を行う場合

を規定することとされた(射撃場府令第2条第1号及び第2号)。

(3) 経過措置

ア ライフル銃の所持の許可の基準に関する経過措置

改正法の施行の際現に旧法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持許可を受けている者のうち、当該許可に係る猟銃が法第3条の13第4号ただし書に規定するライフル銃(旧法第3条の13第4号ただし書に規定するライフル銃であるものを除く。以下「特定ライフル銃」という。)であるものに係る当該特定ライフル銃についての所持の許可(改正法附則第4条の規定の適用を受けて当該特定ライフル銃についての所持許可が更新された場合における当該更新された所持許可を含む。以下この項目において同じ。)の更新(当該許可に係る用途に標的射撃が含まれていない場合にあっては、施行日から起算して10年を経過する日までに行われたものに限る。)に係る許可の更新の基準については、引き続きライフル銃以外の猟銃の許可の更新の基準を適用することとされた(改正法附則第4条)。

イ ライフル銃の全長に関する経過措置

この府令の施行の際現に特定ライフル銃の所持許可を受けている者が所持する当該許可(更新された許可を含む。)に係る当該特定ライフル銃の全長の基準については、府令第19条第3項第1号ロ括弧書きのライフル銃に係る規定を適用しないこととされた(改正府令附則第2条)。

ウ 猟銃等射撃指導員等に関する経過措置

ライフル銃に係る猟銃等射撃指導員の指定を受けようとする者に対する府令第42条第1項第3号の規定の適用については、施行日前にその者が特定ライフル銃を所持していた期間は、ライフル銃を所持していた期間とみなすこととされた(改正府令附則第3条)。

3 留意事項

(1) 特定ライフル銃に適用される規定について

特定ライフル銃は、改正法施行日以降ライフル銃に含まれることから、法令上、特段の定めのない限り、ライフル銃に係る規定が適用されることとなる。

(2) 改正法施行日前の特定ライフル銃の所持許可申請への対応

改正法の施行日前に特定ライフル銃について所持許可の申請がなされた場合であっても、当該申請に対する処分が施行日以降となる場合には、法第5条の2第4項に規定する基準が適用されることとなることから、当該申請がなされた時点で、行政手続法に基づく審査基準において定められた標準処理期間を踏まえ、改正法の施行日前に当該申請に対する処分をすることが見込まれない場合は、申請者が法第5条の2第4項各号に該当する者であることが必要となることを丁寧に説明し、トラブルの防止に努めること。

また、所持許可申請がなされた時点で、改正法の規定が施行されるまでの間に当該申請に対する処分をすることが見込まれたものの、合理的な理由に基づき処理期間内に当該申請に対する処分を行うことができず、結果として、改正法施行日以降に所持許可を行うこととなり、申請者が法第5条の2第4項各号に該当する者であることが必要となった場合は、当該合理的な理由を丁寧に説明し、トラブルの防止に努めること。

(3) 特定ライフル銃を所持する者が受講する技能講習等について

ア 技能講習修了証明書の扱い等について

施行の際現に特定ライフル銃を所持している者が、施行日以降、当該特定ライフル銃について所持の許可の更新を受けようとする場合には、原則として、ライフル銃に係る技能講習修了証明書を提出する必要がある。

ただし、改正法施行前に旧法ライフル銃(改正法による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第4項に規定するライフル銃をいう。以下同じ。)以外の猟銃を使用して実施した技能講習に係る技能講習修了証明書に限り、これを提出して所持の許可の更新を申請することができることとする。

また、施行の際現に交付を受けていた旧法ライフル銃以外の猟銃に係る教習修了証明書及び技能検定合格証明書については、これらを施行日以降に提出して特定ライフル銃の所持の許可の申請をすることはできないことに留意すること。

イ 鳥獣被害防止特措法に基づく技能講習の免除について

猟銃の所持許可(更新を含む。)の申請を行う者が、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)附則第3条第1項又は第2項の規定により技能講習の免除を受ける資格を有することを確認する方法として、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第3条第1項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令(平成24年内閣府、農林水産省、環境省令第1号。以下「共同命令」という。)第3条の規定により市町村長から交付された書面により、同法第4条第2項第4号に規定する対象鳥獣の捕獲等(対象鳥獣である鳥類の卵の採取等を除き、当該種類の猟銃を使用して行うものに限る。以下「特定捕獲等」という。)への参加状況について、参加の際に使用した猟銃の種類ごとに確認することとされている。

この点、施行の際現に特定ライフル銃を所持している者が、施行後、当該特定ライフル銃について所持の許可の更新を受けようとする場合には、原則として、ライフル銃を使用して参加した特定捕獲等について確認する必要がある。

ただし、旧法ライフル銃以外の猟銃を使用して行われた特定捕獲等であって当該者が施行の際現に所持していた特定ライフル銃の所持の許可の更新の申請をする日前1年から施行日前に行われたものがあり、かつ、共同命令第1条第2号又は第2条第2号の要件を満たすときは、当該特定ライフル銃の所持の許可の更新に当たっての技能講習の免除を受けることができることとする。

(4) 改正法施行前に指定を受けた猟銃等射撃指導員について

施行の際現にライフル銃に係る猟銃等射撃指導員として指定されている者については、改正後も引き続きライフル銃に係る猟銃等射撃指導員であり、施行の際現にライフル銃以外の猟銃に係る猟銃等射撃指導員として指定されている者については、改正後も引き続きライフル銃以外の猟銃に係る猟銃等射撃指導員である。

また、施行の際現にライフル銃以外の猟銃に係る猟銃等射撃指導員として指定されている者のうち、特定ライフル銃を所持し、ライフル銃以外の猟銃を所持していない者については、施行後、府令第42条第1項第3号に定める「指導に係る猟銃等を2年以上継続して所持している者であること」との要件を満たさないこととなるが、当該事実をもって指定を解除しないこととする。

(5) 事業に対する被害を防止するため特定ライフル銃による獣類の捕獲等を必要とする者からの所持許可申請への対応について

法第5条の2第4項第1号ロに規定する「事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者」に該当する者としてライフル銃の所持許可の申請(以下「本件申請」という。)がなされた場合の対応については、

に基づき対応することとしている。

特定ライフル銃については、改正法により新たに法第5条の2第4項に規定するライフル銃の所持許可の基準の特例が適用されることとなるところ、北海道をはじめとする特定の地域において一定の大型獣類の捕獲等に活用され、事業に対する被害を防止するために使用されている実態があることに鑑み、前記二通達による対応に加え、

により通達したとおりの運用を認めることとしたことから、この運用に当たっては、

○ 事業に対する被害を防止するための特定ライフル銃の所持許可申請等への対応について(令和7年2月14日付け達(生企)第46号)に基づき所持許可手続等に対応すること。

(6) 経過措置の範囲

改正法附則第4条の適用を受けることができるのは、施行の際現に特定ライフル銃を所持している者が当該特定ライフル銃についての所持の許可(改正法附則第4条の規定の適用を受けて当該特定ライフル銃についての所持許可が更新された場合における当該更新された所持許可を含む。以下この項目において同じ。)の更新を受けるときに限る。したがって、当該特定ライフル銃について、一度許可が失効し新規の許可を受ける場合には、改正法附則第4条が適用されず、法第5条の2第4項に該当する必要があることに留意すること。

(7) 指定射撃場への対応

指定射撃場において、特定ライフル銃による射撃を行うことができるようにする場合は、当該射撃場に係る指定通知書中「使用できる銃砲」及び「使用できる実包」欄において、特定ライフル銃及び特定ライフル銃を用いて射撃を行う際に使用される実包を含む記載がなされている必要がある。

したがって、このような記載がない場合であって、当該射撃場において特定ライフル銃による射撃を行うことができるようにする場合には、射撃場府令第13条に基づき、指定申請書に係る記載事項変更届の提出が必要となる旨を指定射撃場に対して教示すること。

(8) 「ライフル実包」の語について

府令第19条第1項、同条第2項第1号ロ及び第87条第1項第1号に規定する「ライフル実包」は、旧猟用府令第4条の「ライフル銃用実包」の呼称を「ライフル実包」に変更したものであり、特定ライフル銃を用いて射撃を行う際に主に使用されるいわゆるサボットスラッグ弾は含まない。

第3 いわゆる眠り銃に対する規制の強化

1 趣旨及び内容

所持許可を受けたにもかかわらず、長期間用途に供されていないいわゆる「眠り銃」については、盗難等のおそれや銃の取扱いの不慣れによる事故が発生するなどの危険性が高まる。

したがって、今般の改正において、猟銃等を所持許可に係る用途に供していないとしてその所持許可を取り消すことができる場合について、所持許可に係る用途に供していない期間を「引き続き3年以上」から「引き続き2年以上」に短縮するとともに、猟銃等を所持許可に係る用途の一部に供していない場合に、当該所持許可について当該一部の用途を減ずる変更を行うことができることとされた(法第11条第5項)。

2 経過措置

改正法の施行の際現に旧法第4条第1項第1号の規定による猟銃等の所持許可を受けている者について、一律に法第11条第5項の規定を適用することとすると、施行日から2年未満の期間において、当該猟銃等を所持許可に係る用途に供さなければならないこととなり、過大な負担を課すこととなる。したがって、これらの者については、施行日以後引き続き2年以上用途に供していない場合に同項を適用することとされ、それまでの間は、旧法第11条第5項の規定と同様に扱うなど、一定の経過措置を設けることとされた。

具体的には、改正法の施行の際現に旧法第4条第1項第1号の規定による許可を受けている者(施行日以後引き続き2年以上当該許可に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途(当該許可に係る用途が2以上である場合にあっては、その全部又は一部)に供していない者を除く。)に対する法第11条第5項の規定の適用については、引き続き3年以上当該許可に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途(当該許可に係る用途が2以上である場合にあっては、その全部)に供していないと認めるときは、その許可を取り消すことができることとされた(改正法附則第5条)。

3 留意事項

(1) 検査における使用実績の確認方法等について

検査の実施及び検査における使用実績の確認方法等については、

○ 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の規定に基づく検査の実施要領について(令和7年2月14日付け達(生企)第49号)

○ 猟銃等の所持許可のための用途及び使用実績の審査について(令和7年2月14日付け達(生企)第41号)

に基づき対応すること。

(2) 用途を減ずる措置の法的性質について

法第11条第5項第2号の規定により、当該許可を、当該一部の用途が当該許可に係る用途に含まれないものに変更する措置は、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号の不利益処分に該当し、当該措置に先立って弁明の機会の付与を要することに留意すること。

第4 その他の規定の整備等

1 改正法等

(1) 装薬銃砲の定義に関する規定の整備

ア 趣旨

装薬銃砲について、定量的に殺傷能力を示し、解釈上の疑義を少なくする観点から、新たに定義を設けることとされた。

イ 改正法及び改正府令の内容

(ア) 改正法

「装薬銃砲」について、拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃又は砲であって、金属性弾丸の運動エネルギーの値が人の生命に危険を及ぼし得る値以上のものである旨規定することとされた。(法第2条第1項第1号)。

(イ) 改正府令

発射される金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定方法及び人の生命に危険を及ぼし得る金属性弾丸の運動エネルギーの値について、第1の2(2)と同様とされた。(府令第2条第1項及び第3条)。

ウ 留意事項

装薬銃砲の金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定に当たっては、空気銃の金属性弾丸の運動エネルギーの測定において用いられている弾速測定器を用いるなどして計測すること。

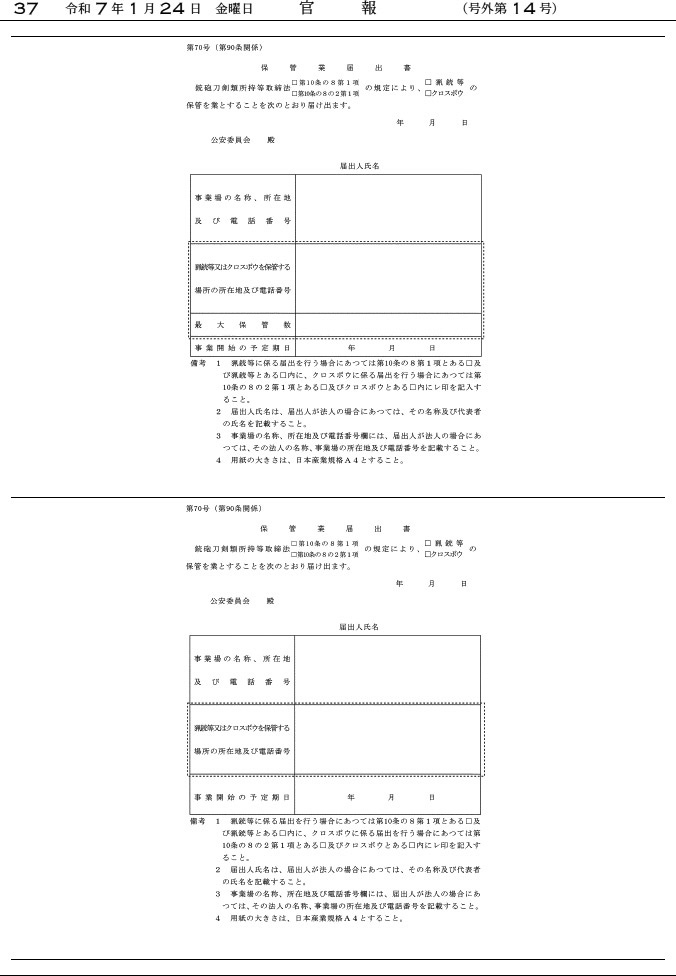

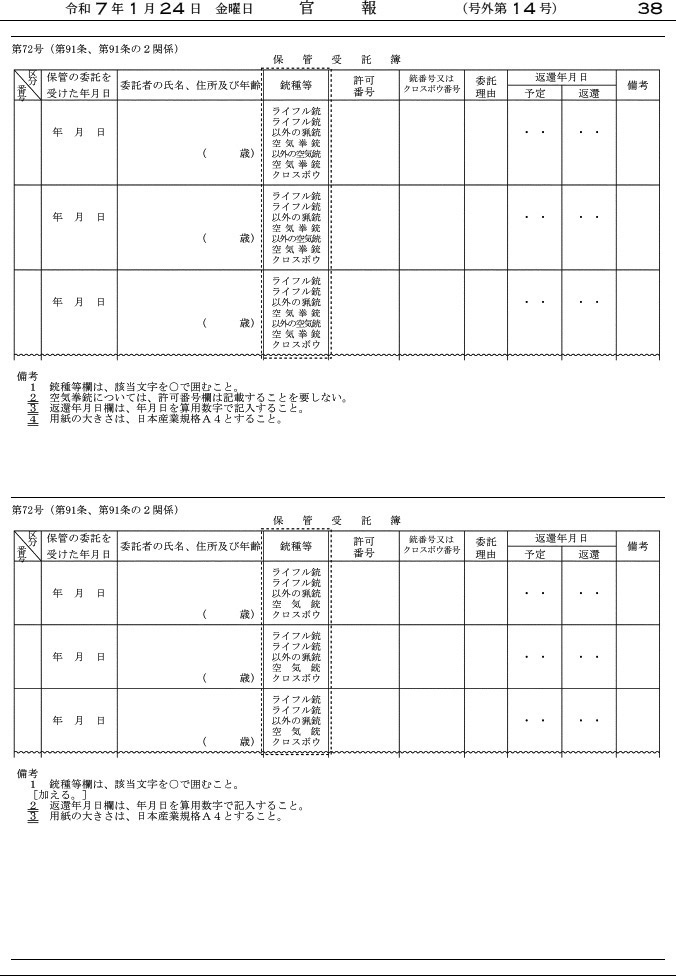

(2) 保管委託することができる銃砲の追加

法第4条第1項第4号の規定により空気拳銃の所持許可を受けている者のうち、18歳以上のものについては、任意的に保管の委託ができることとされていなかったところである。この点、高校の射撃部に所属する高校生は、18歳になるまでの間は義務的に高校の射撃場へ保管委託することとされている一方で、18歳以上になると自宅で保管しなければならなくなり、実際に紛失事故が発生するなどしたことから、射撃競技を開催する関係団体からの要望も踏まえ、危害予防上の観点から、同号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けた者について、必要に応じて保管の委託を可能とするため、任意的に保管の委託ができることとされた。(法第10条の8)。

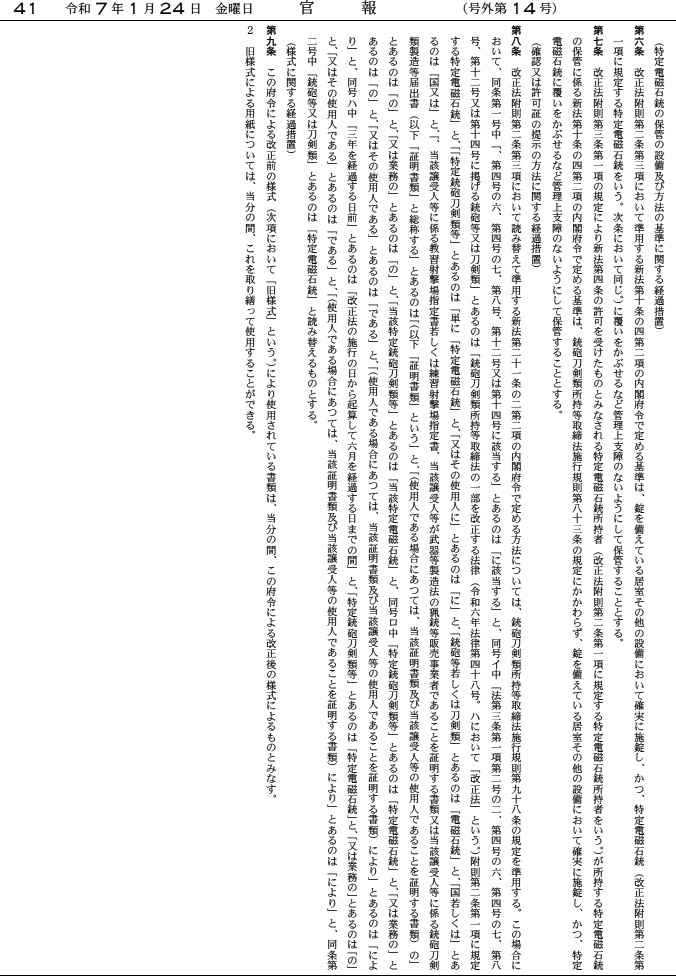

(3) 公務所等への照会に関する規定の整備

ア 趣旨

都道府県公安委員会は、法第4条又は第6条の規定による所持許可を受けた者若しくは受けようとする者又は年少射撃資格者若しくは年少射撃資格の認定を受けようとする者が、それぞれ所持許可の基準又は年少射撃資格の認定の基準(以下「人的欠格事由該当性」という。)に適合しているかどうかを調査するため、必要があると認めるときは、公務所等に照会して必要な事項の報告を求めることができることとされていたものの、これらの者に係る所持許可の取消事由のうち法第11条第1項第1号及び第3項から7項まで並びに年少射撃資格の認定の取消事由のうち法第11条の3第2項への該当性については、公務所等への照会の対象となっていなかった。

この点、猟銃による事件等の発生を踏まえ、都道府県公安委員会において、所持許可等の取消事由の有無についてより重点的に確認することとしているところ、本人への報告徴収等において報告内容に疑義が生じた場合には、公務所等の第三者に対して照会を行い客観的に確認することが重要であると考えられることから、照会に当たって支障が生じないよう、照会の対象を拡大することとされた。(法第13条の2)。

イ 内容

都道府県公安委員会は、所持許可又は年少射撃資格の認定に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、公務所等に照会して必要な事項の報告を求めることができることとされた。

2 改正府令等

(1) 帳簿に記載すべき事項の追加

ア 趣旨

法は、狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため猟銃の所持許可を受けている者に対し、帳簿への記載義務等を課しているところ、帳簿には、実包そのものの保管状況を監督する目的のみならず、所持許可を受けた猟銃が許可に係る用途に供されているかどうか、その他当該猟銃の所持が適正に行われているかどうかの調査に資する側面もある。

所持許可を受けた銃砲等による事件・事故の防止対策の強化を図るため、猟銃等の使用状況についてより詳細に把握する必要が生じており、さらに、法第11条第5項においては、いわゆる眠り銃に対する規制が強化され、所持許可に係る用途ごとの使用状況についても確認する必要があるところ、

○ 譲り受け、又は消費するなどした実包が、所持許可に係る猟銃の種類及び用途に適したものであるかをより詳細に確認する観点

○ 2丁以上の猟銃について所持許可を受けている者について、それぞれの猟銃の使用状況に係る確認を容易にする観点

から、帳簿に記載すべき事項を新たに規定することとされた(府令第87条)。

イ 内容

実包を製造、譲り受け、譲り渡し、交付し、交付され、消費し、又は廃棄した場合に記載すべき「実包の種類」については、ライフル実包にあっては名称、ライフル実包以外の実包にあっては番径を記載することとされていたところ、これに加え、ライフル実包以外の実包にあっては、散弾及び単弾の別を記載しなければならないこととされた。

また、実包を消費した場合に記載すべき事項について、消費のために使用した猟銃の所持の許可に係る許可番号その他の当該猟銃を特定する事項についても記載しなければならないこととされた。

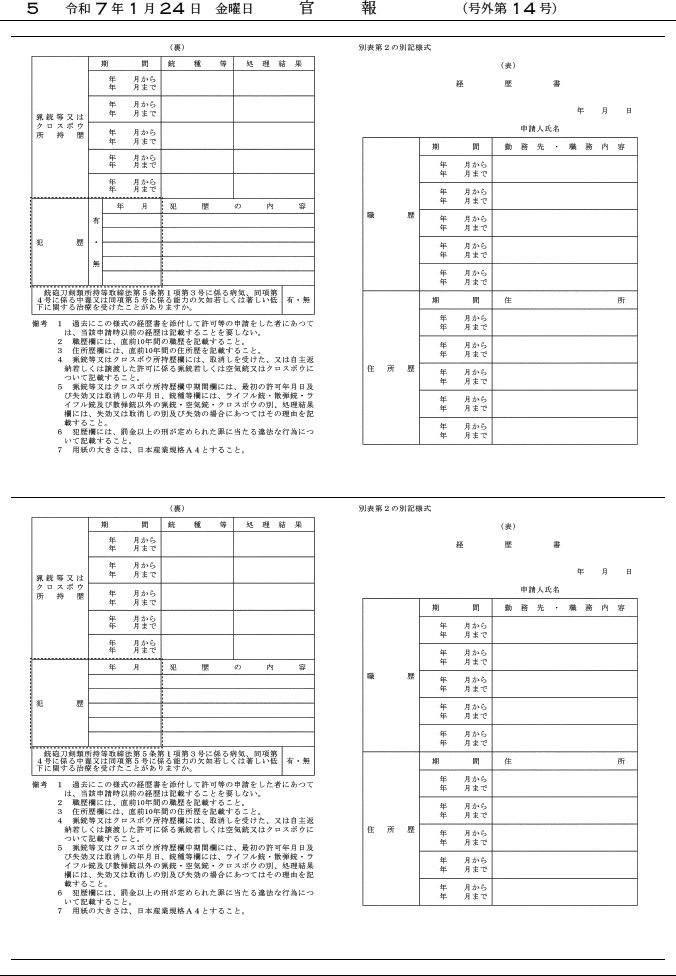

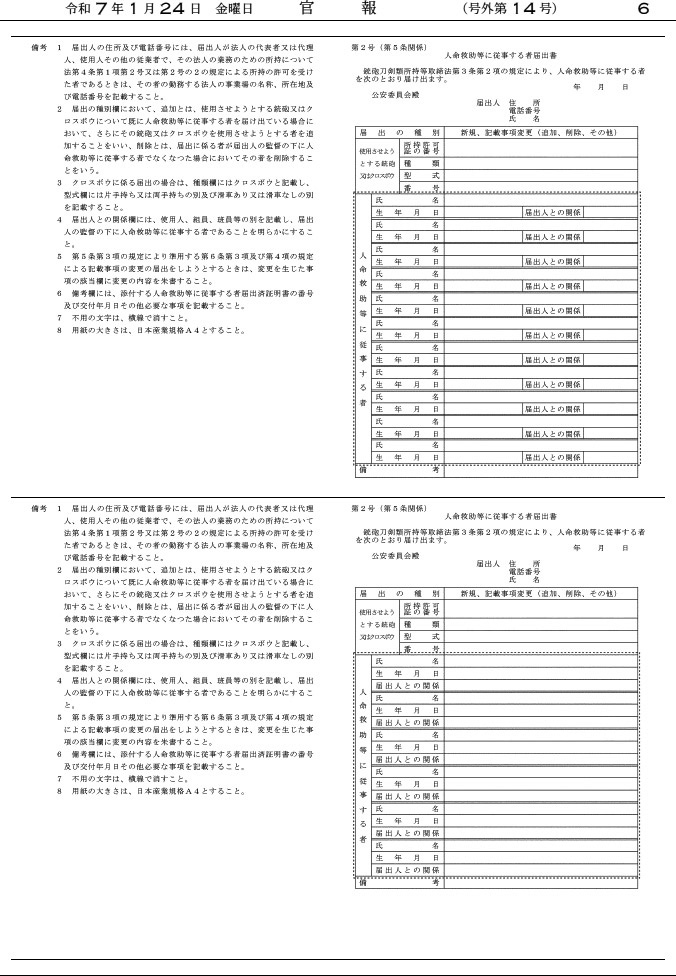

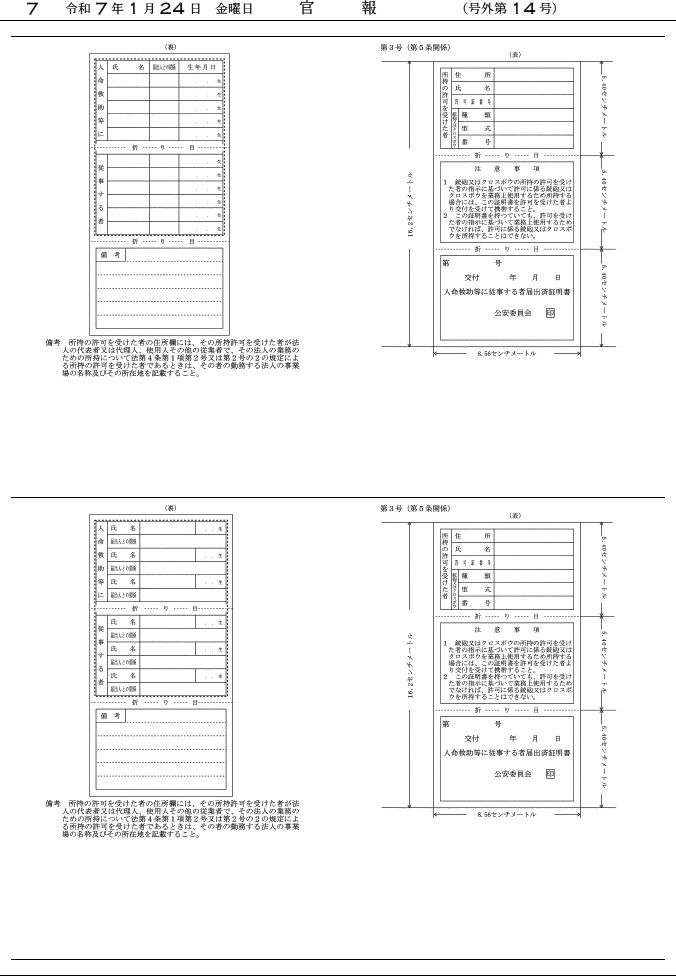

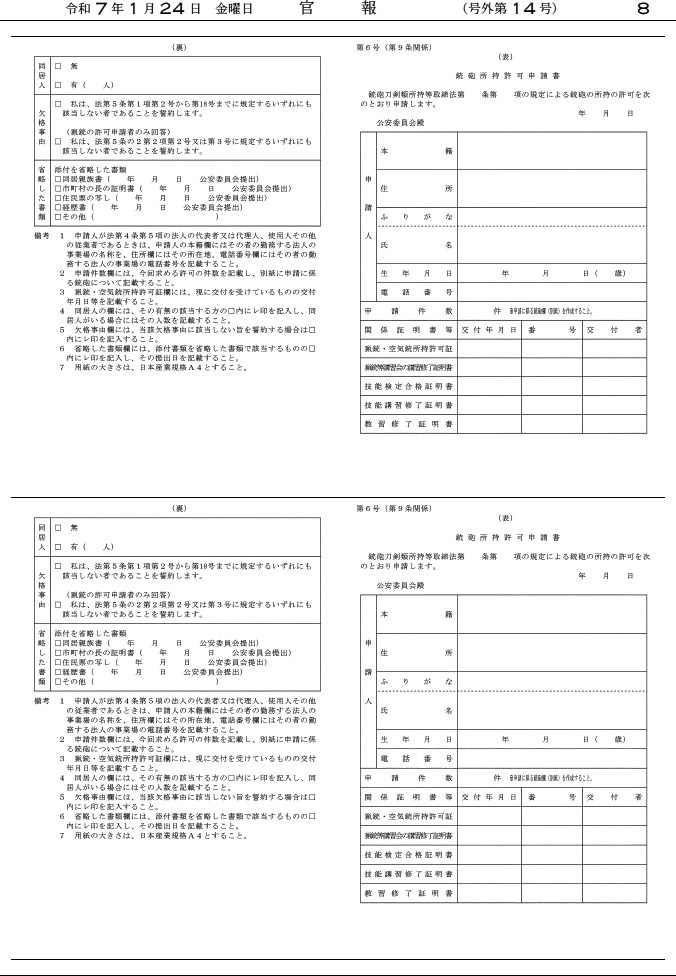

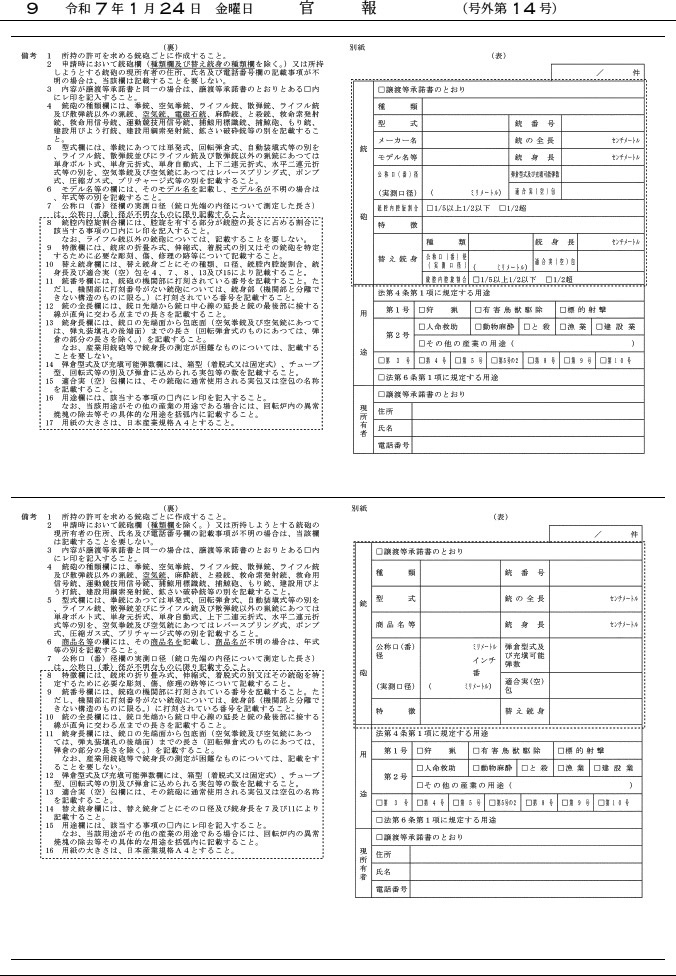

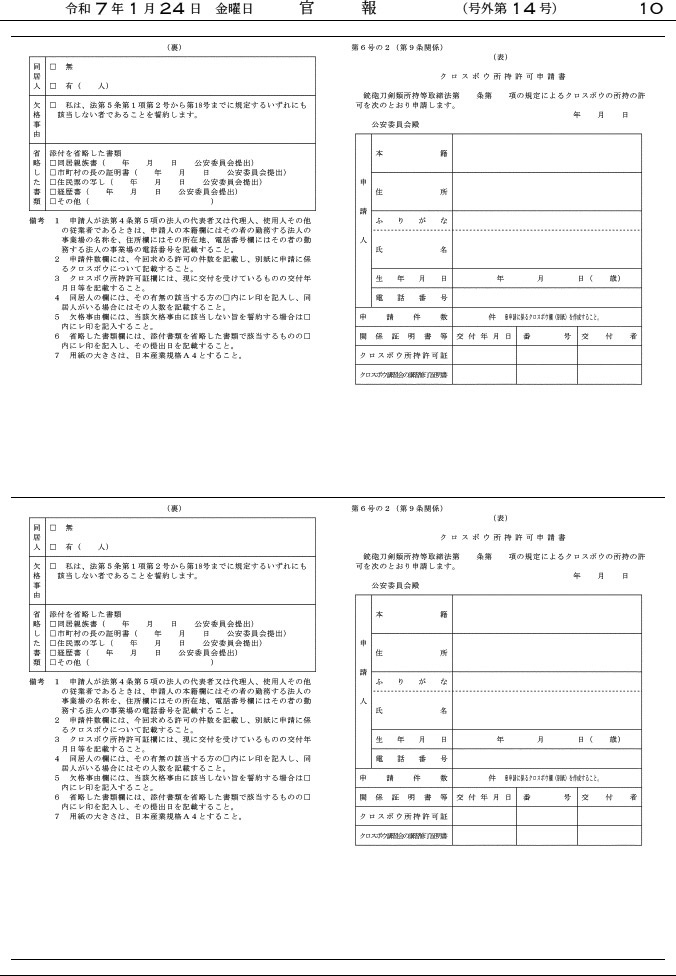

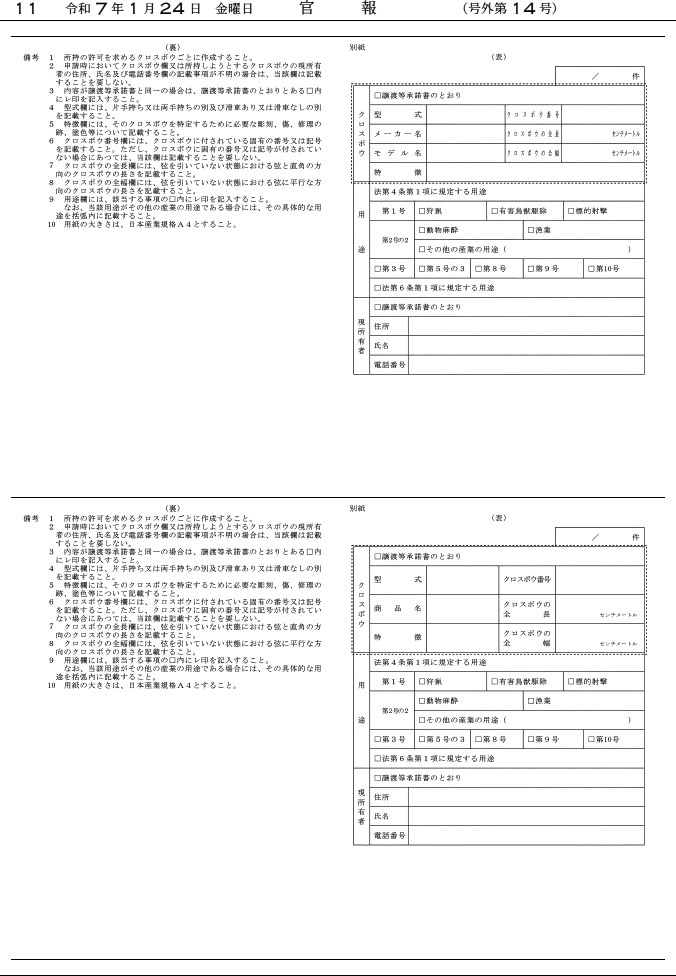

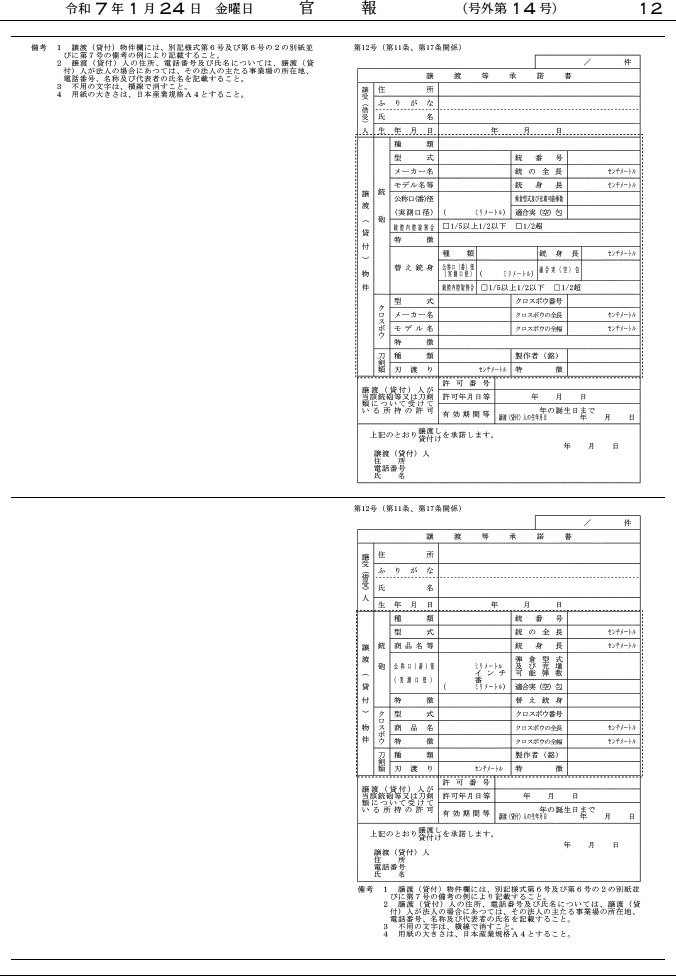

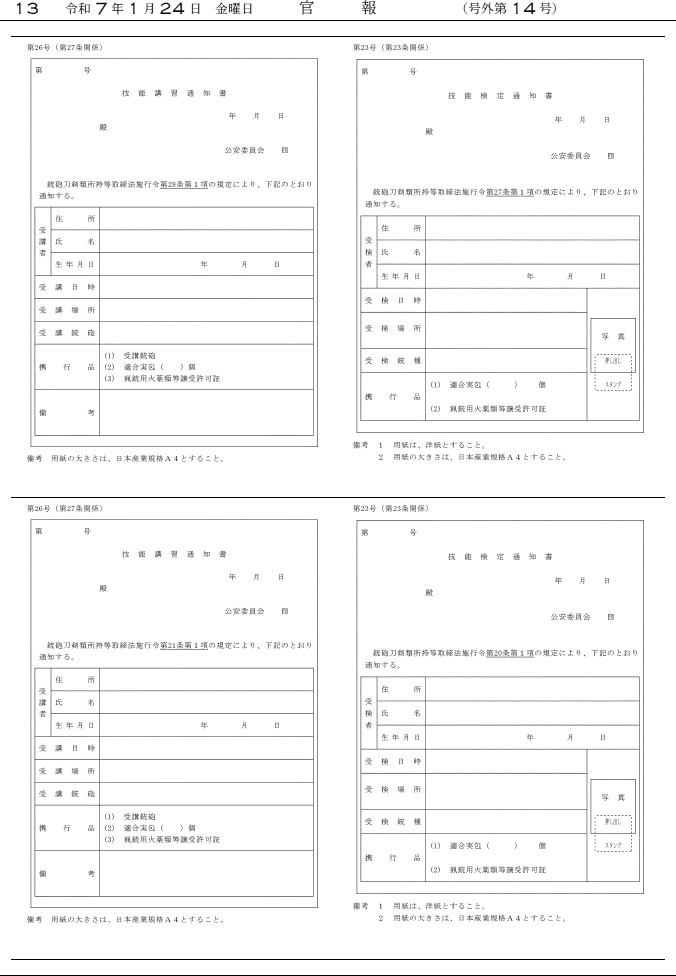

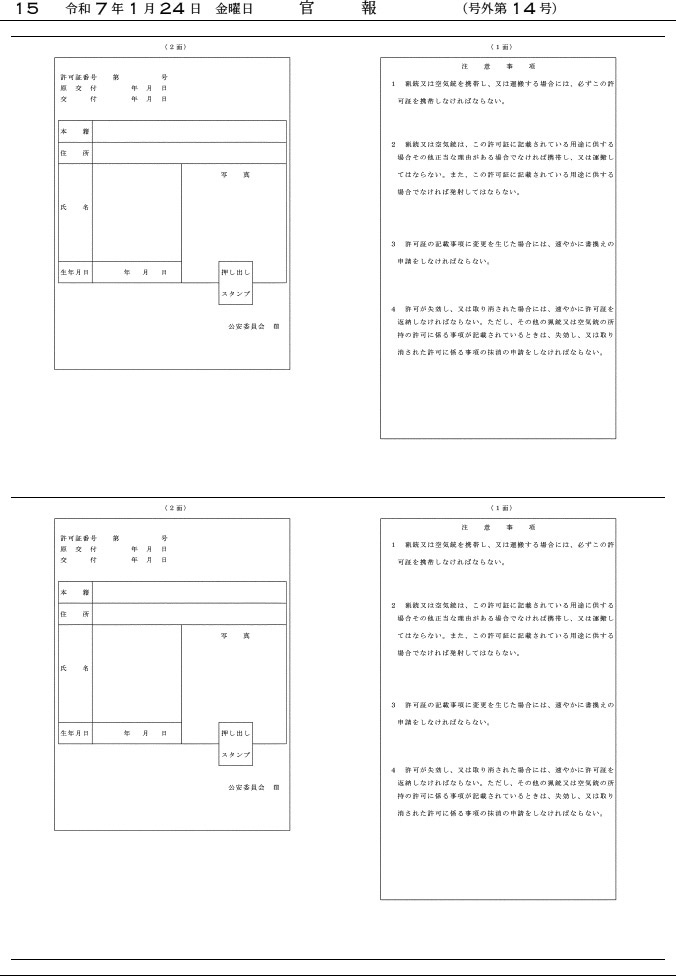

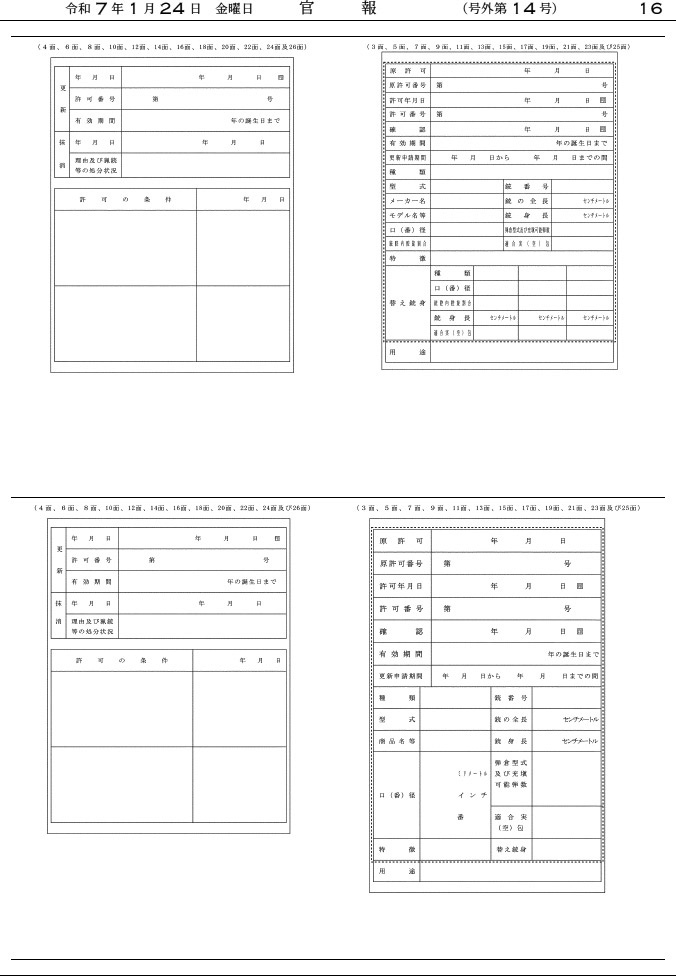

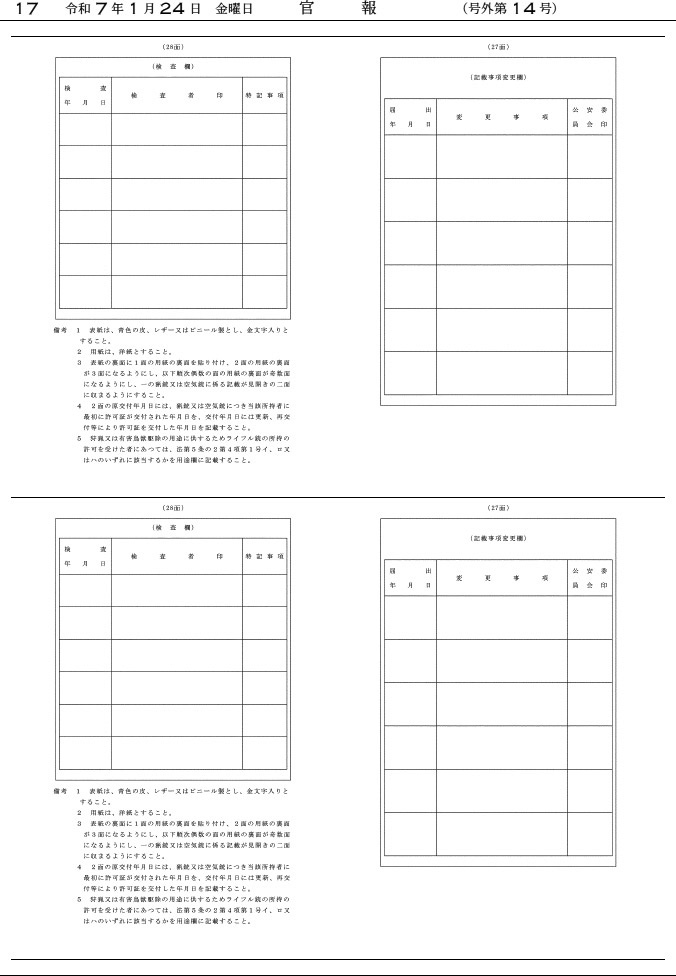

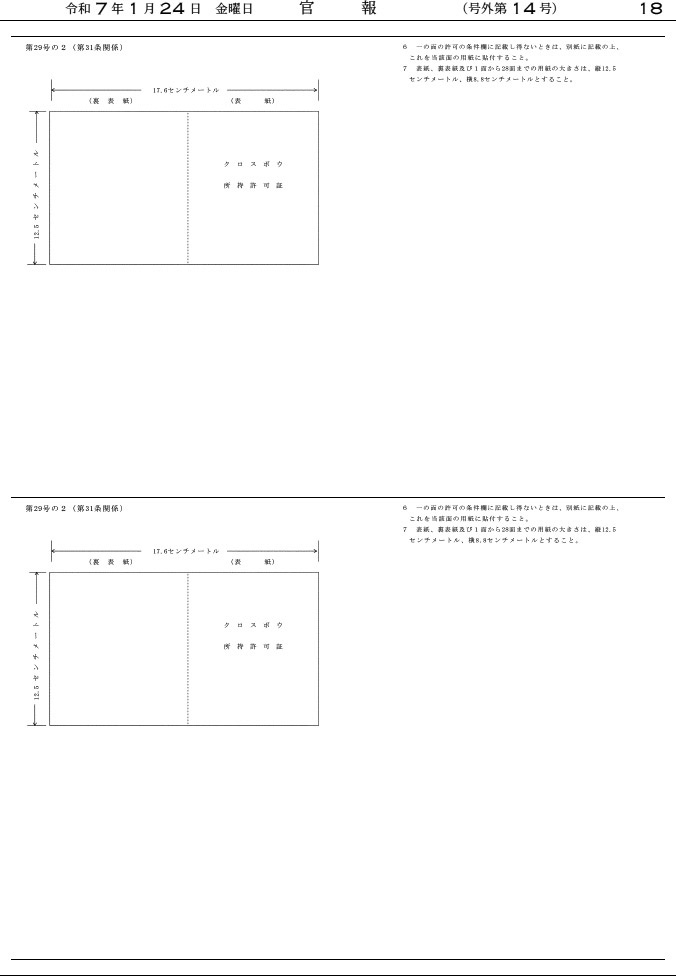

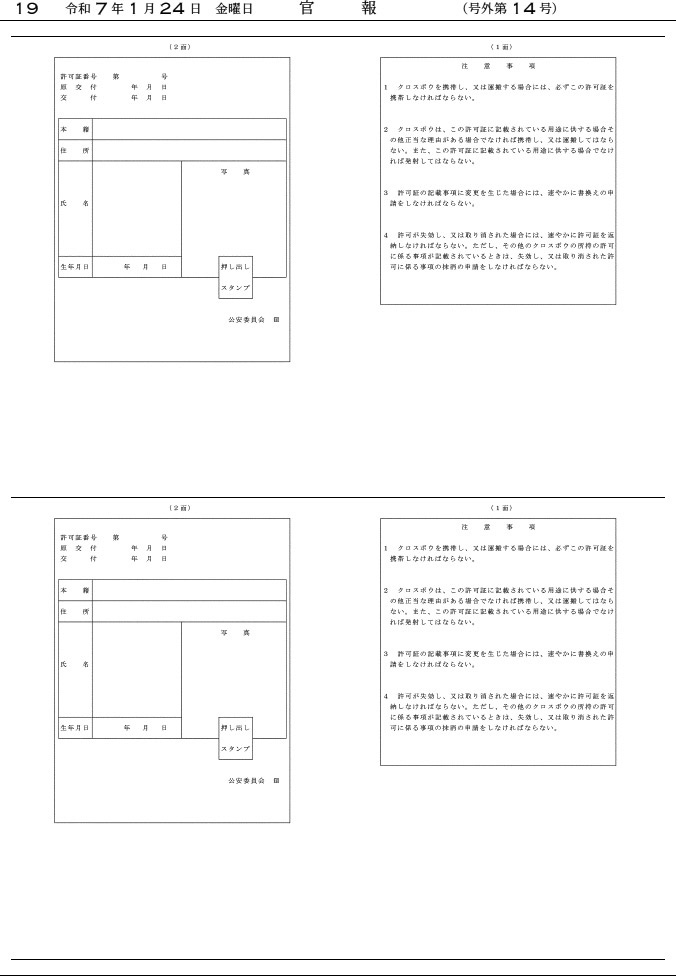

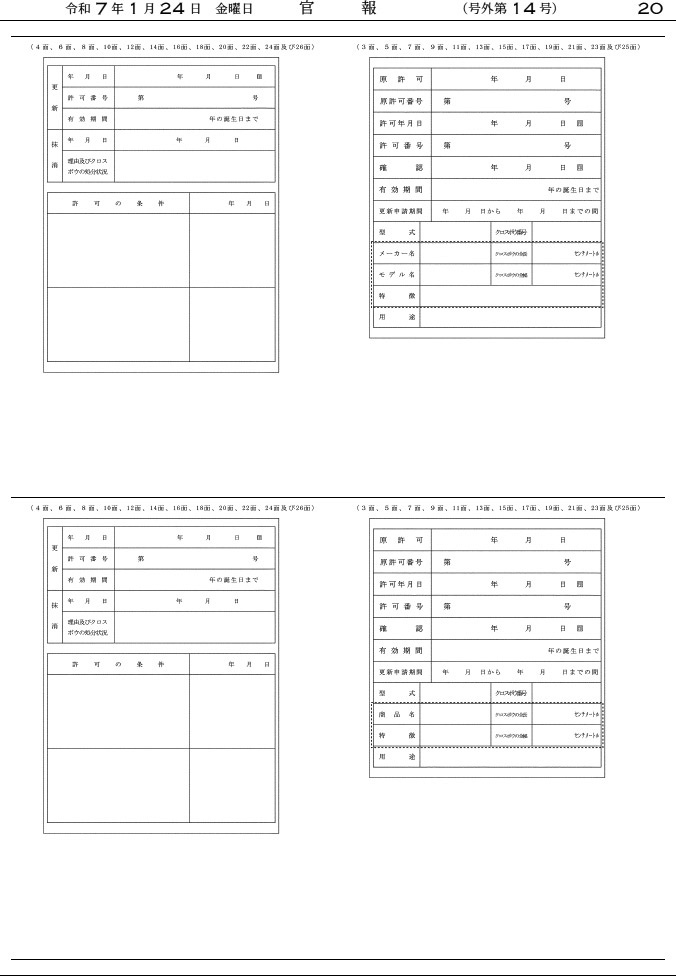

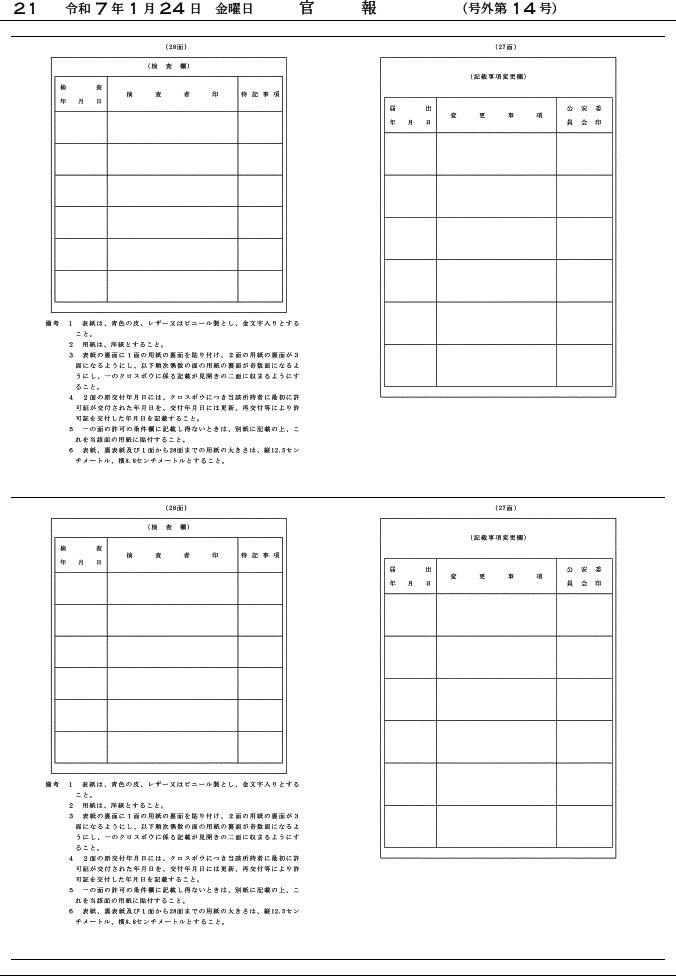

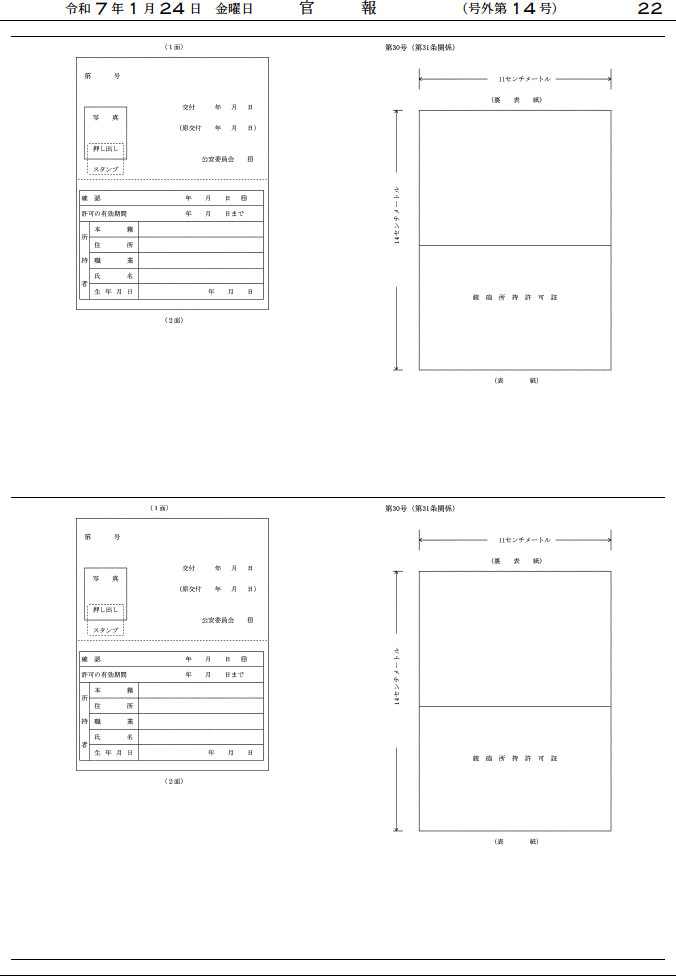

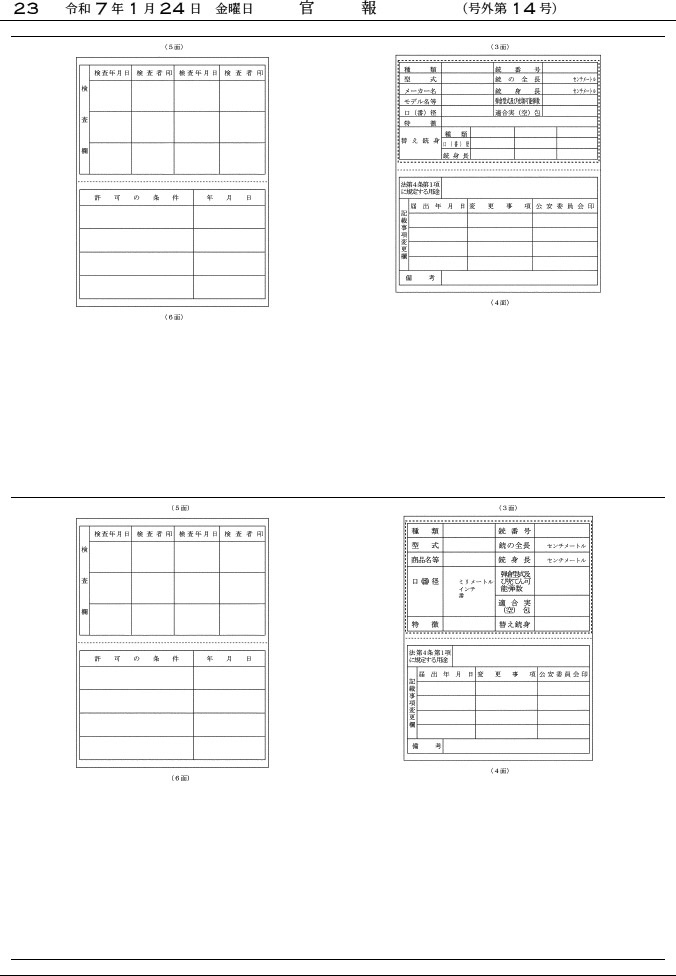

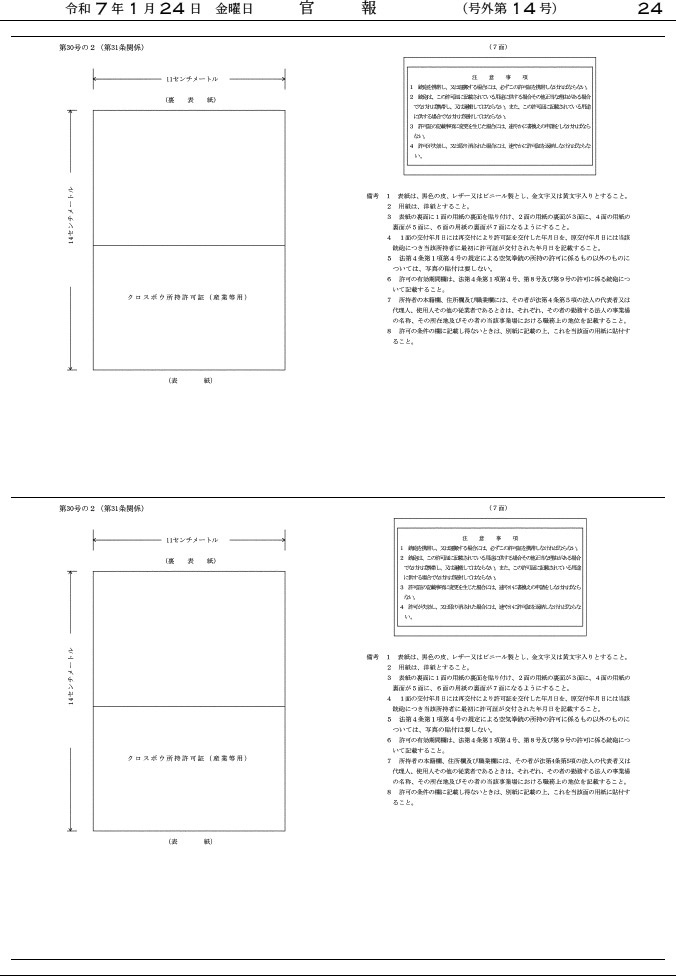

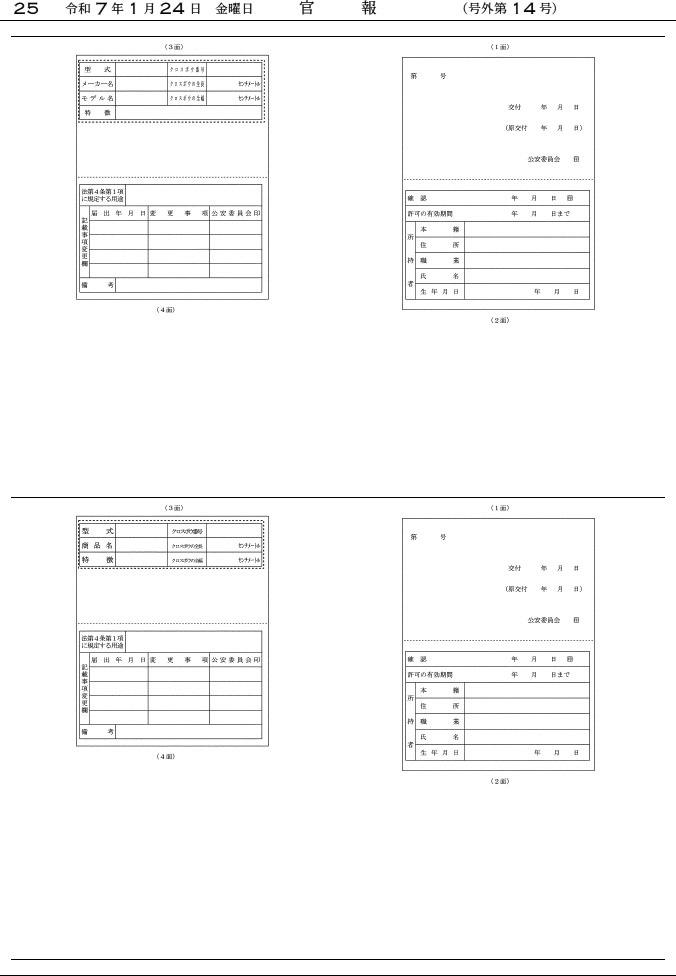

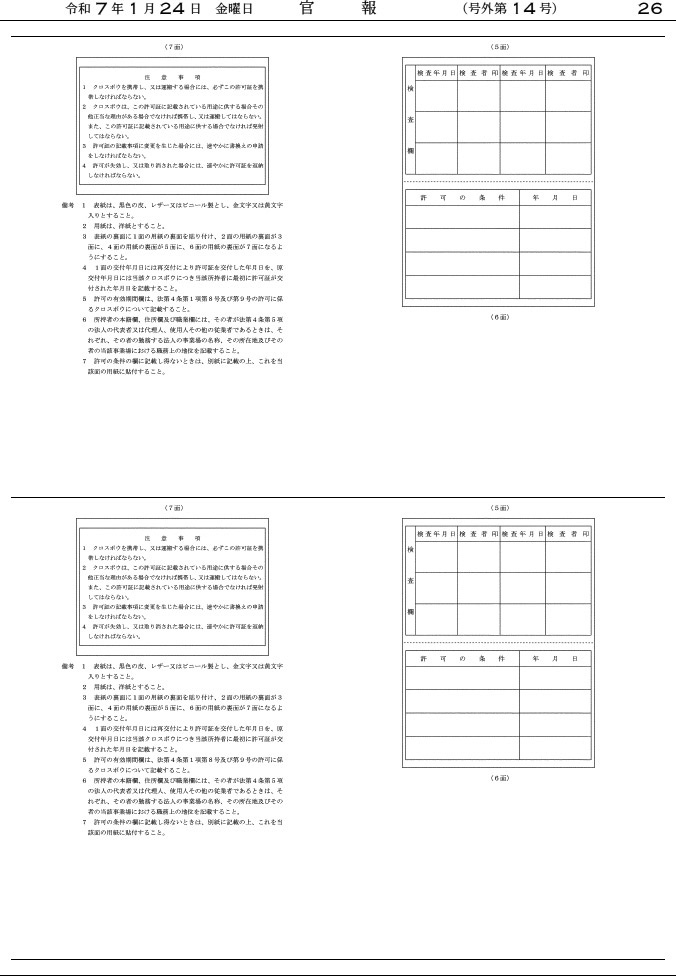

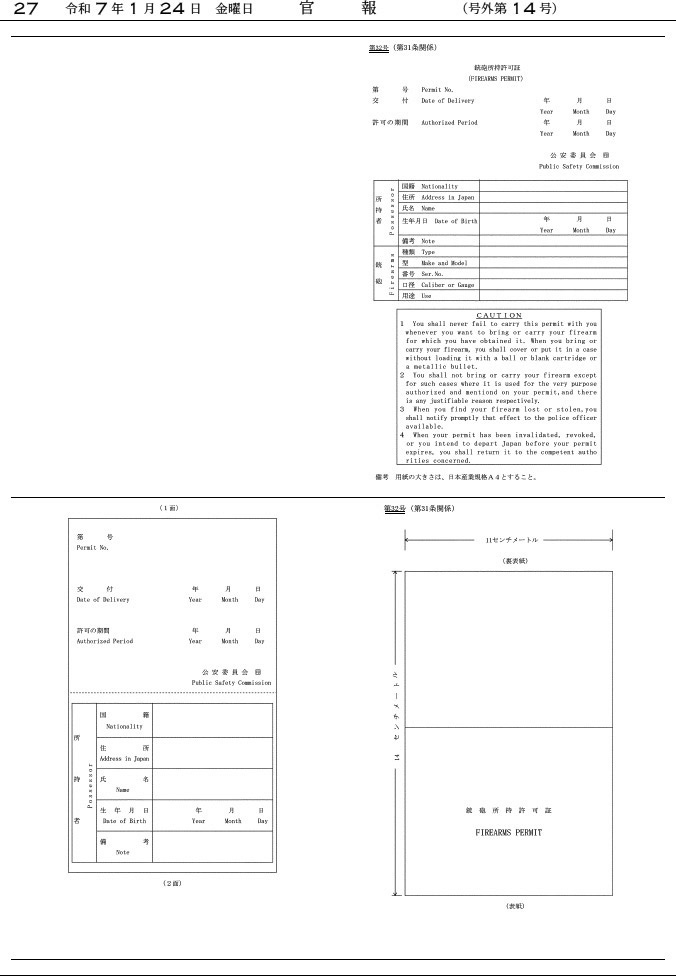

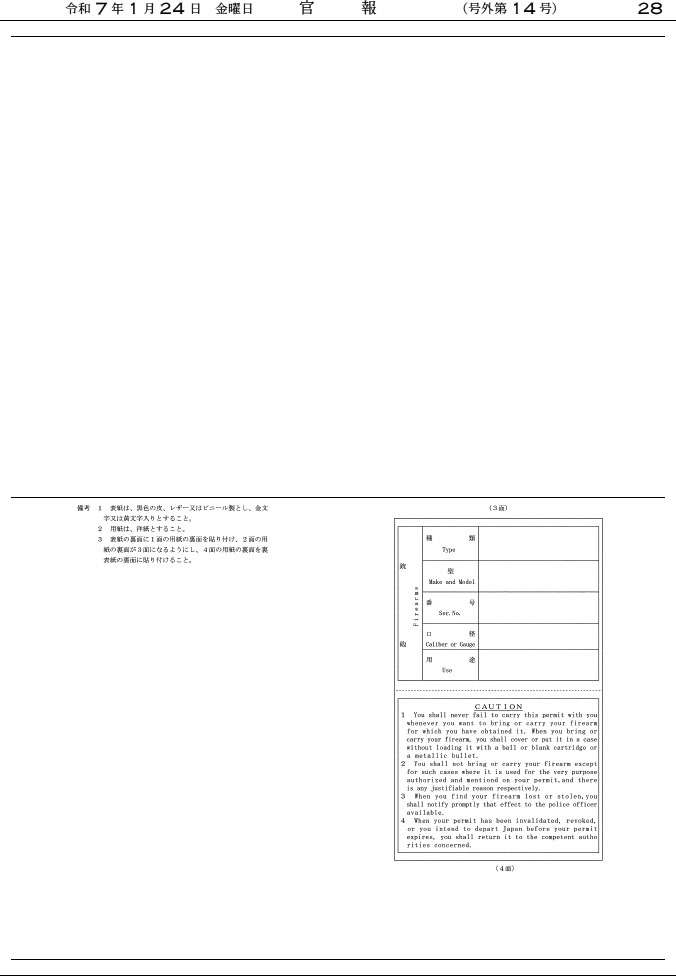

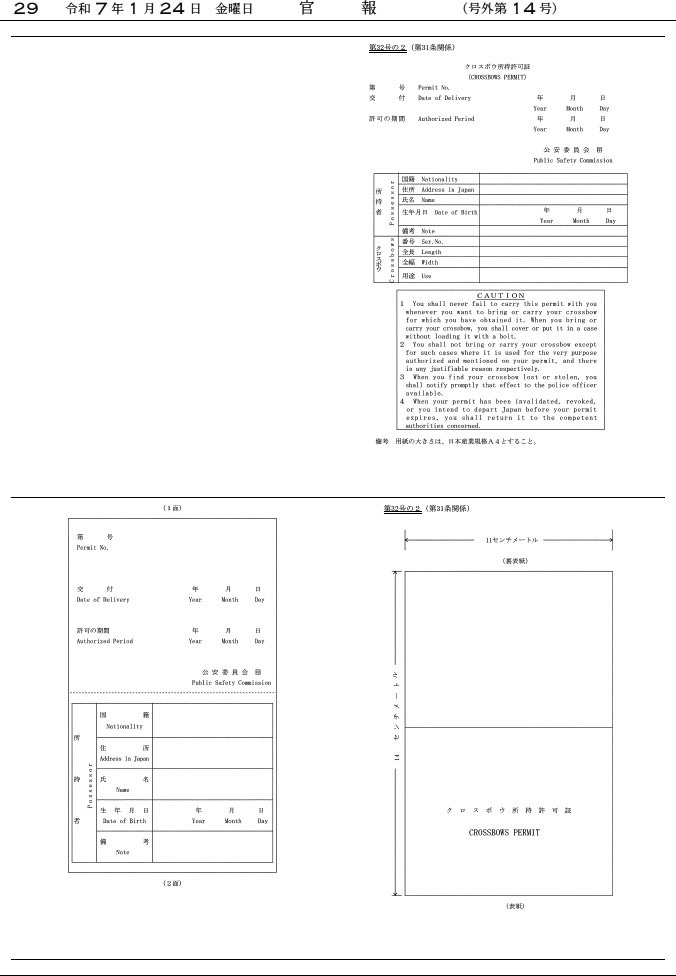

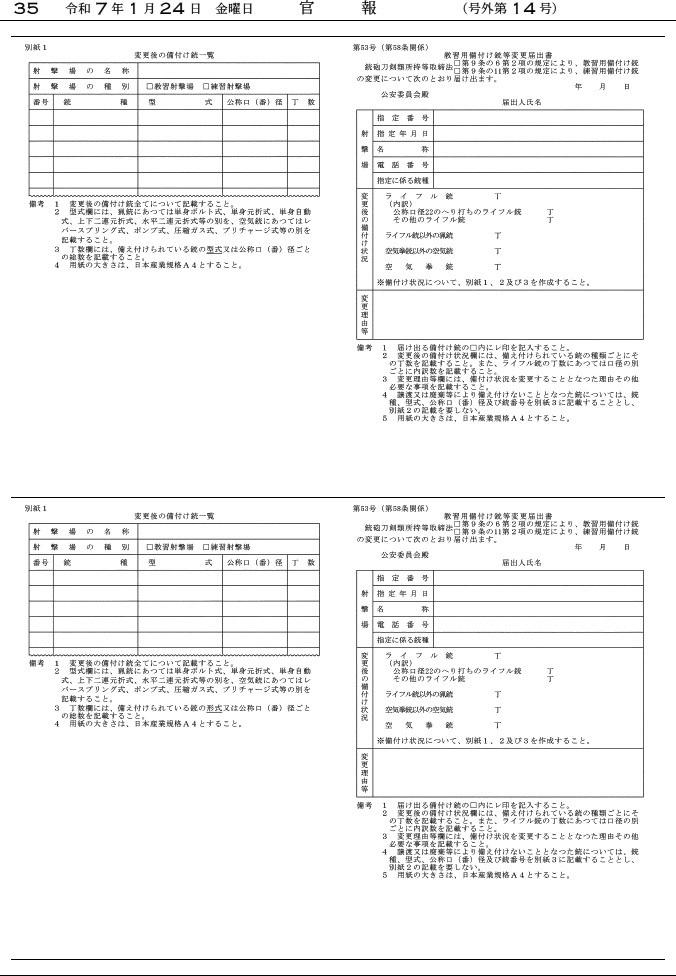

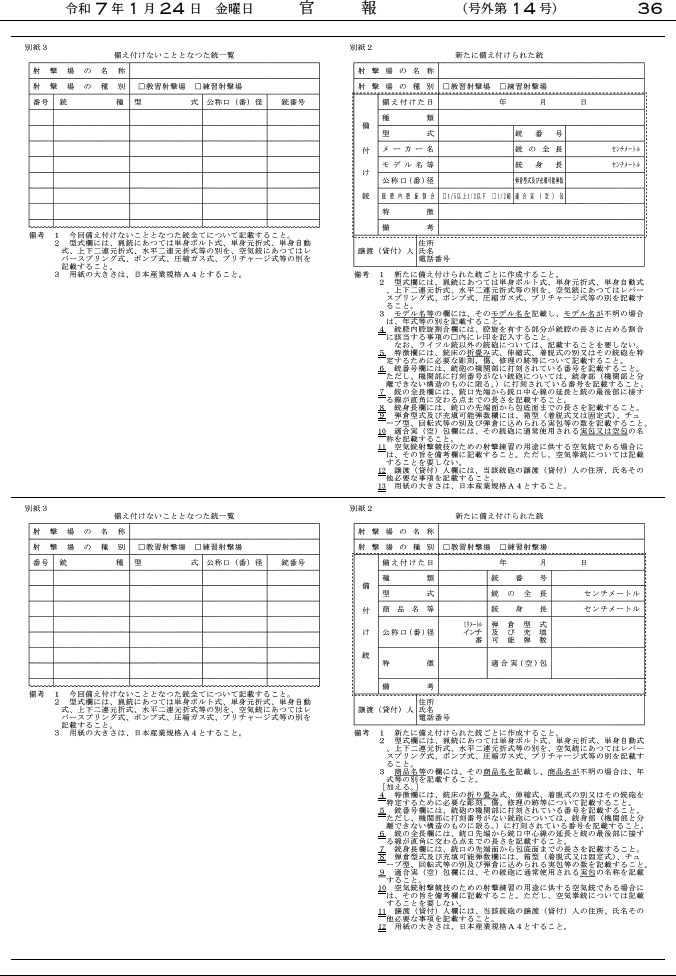

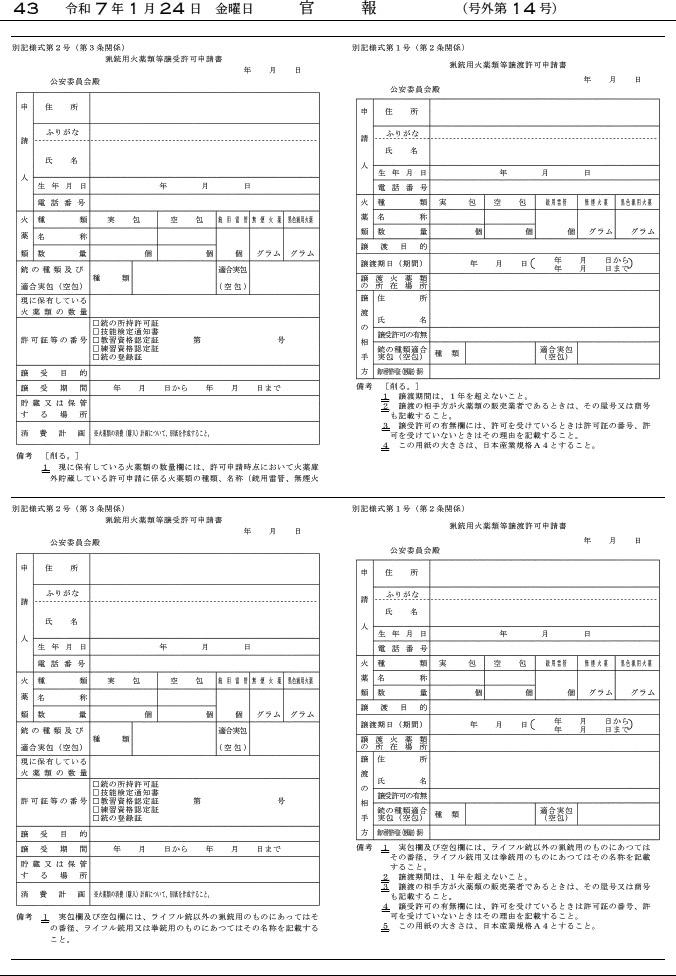

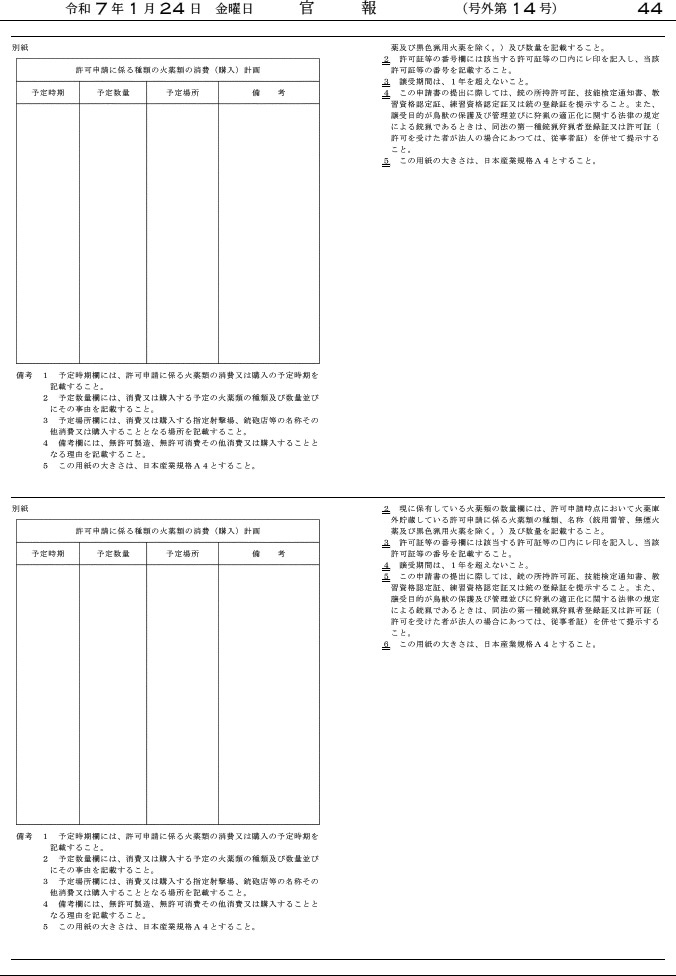

(2) 銃砲の所持許可等に係る様式の改正

ア 内容

(ア) 別記様式第6号(銃砲所持許可申請書)等の欄の改正

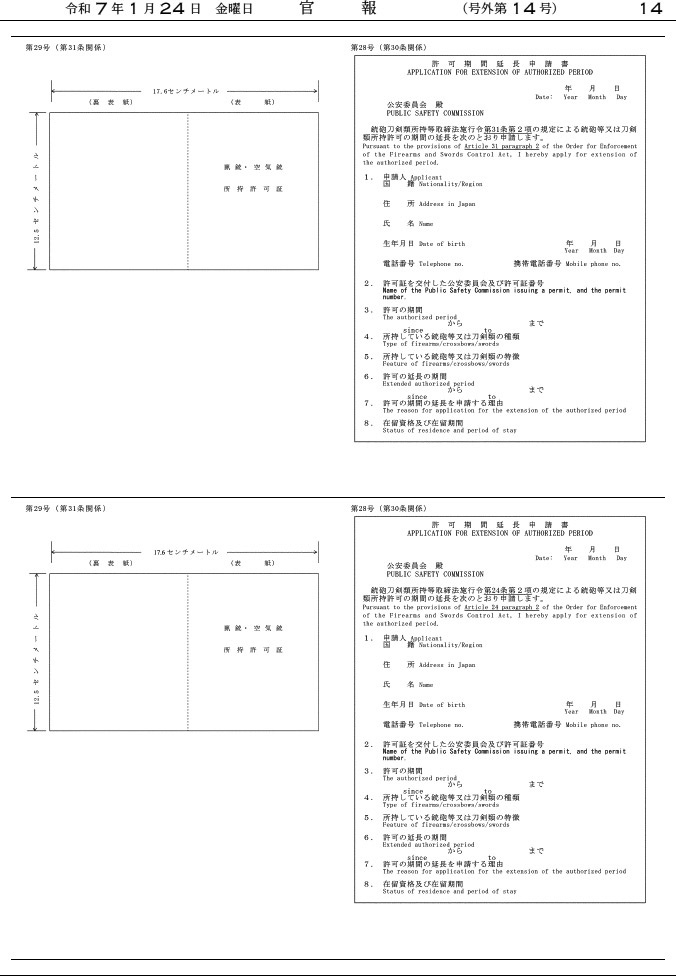

今般の府令の改正により、猟銃の種類がライフル銃である場合、腔旋の割合によって異なる構造及び機能の基準が適用される場合があることから、別記様式第6号、別記様式第12号、別記様式第29号、別記様式第52号及び別記様式第53号に猟銃の腔旋の割合を記載する欄を設けることとし、申請に係る銃がライフル銃である場合に記載させることとされた。

また、これらの様式のうち、替え銃身に係る事項を記載する欄があるものについて、更に詳細に記載する欄が設けられた。

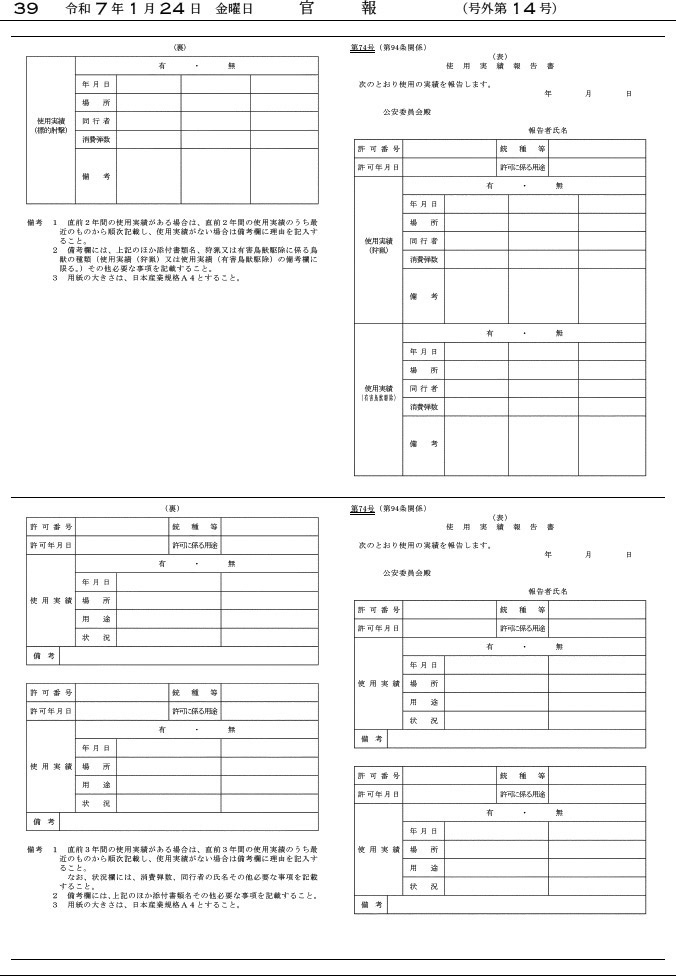

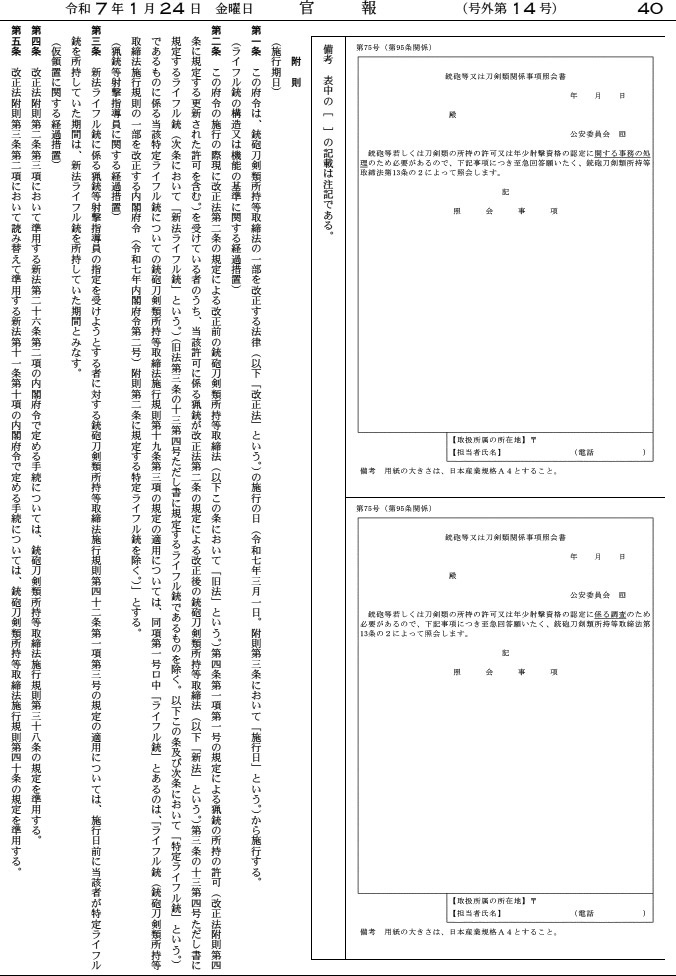

(イ) 別記様式第74号(使用実績報告書)の改正

前記第3の1のとおり、警察において許可の取消し等を適切に行っていくこととされていることから、検査等において、猟銃等の使用状況についてより詳細に把握する必要が生じたため、猟銃等の使用状況について用途ごとに直近3回の使用実績を記載する欄が設けられた。

(ウ) その他の様式の改正

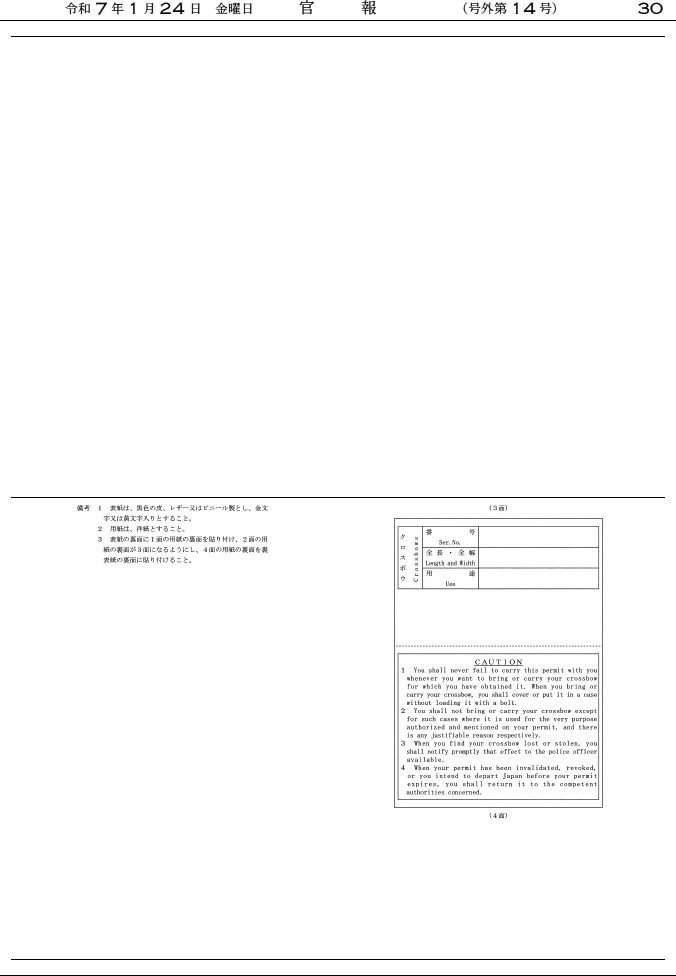

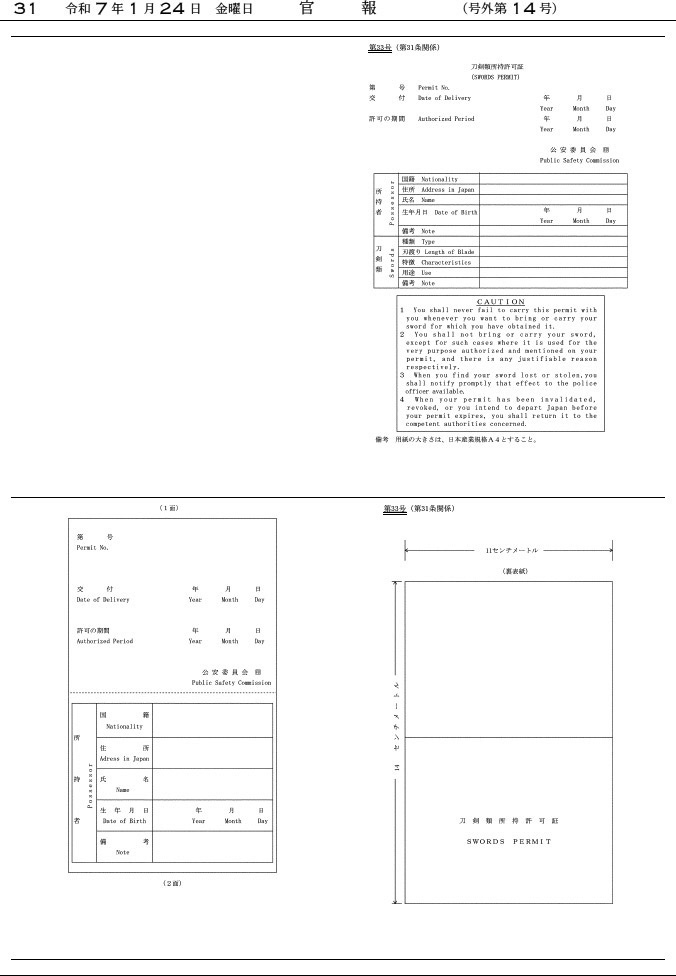

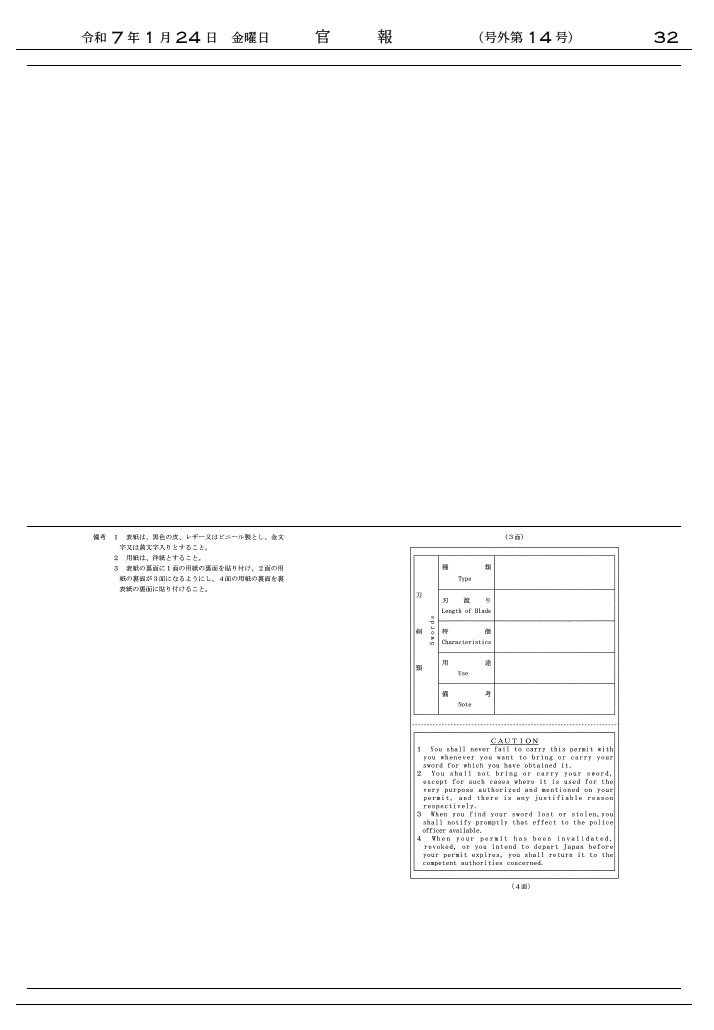

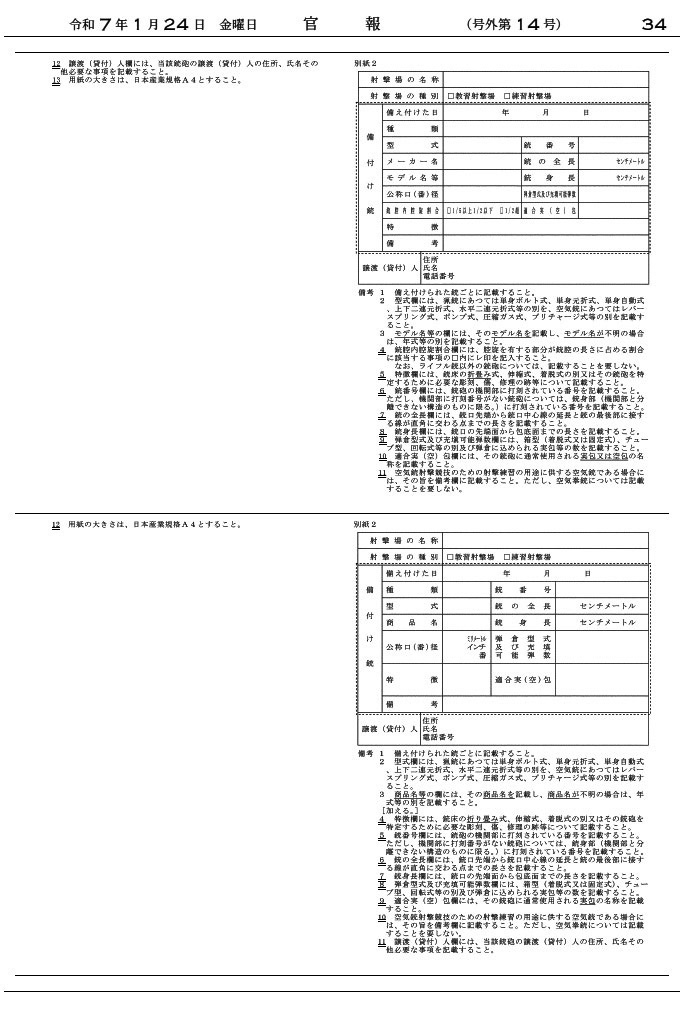

所要の改正が行われた。

イ 経過措置の整備

改正府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則別記様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類については、当分の間、改正府令による改正後の様式によるものとみなすこととされた。また、旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができることとされた(改正府令附則第11条)。

ウ 留意事項

所持許可者に交付済みの所持許可証等であって旧様式によるものについては、検査・更新等の機会を捉えて交換するなどして対応すること。

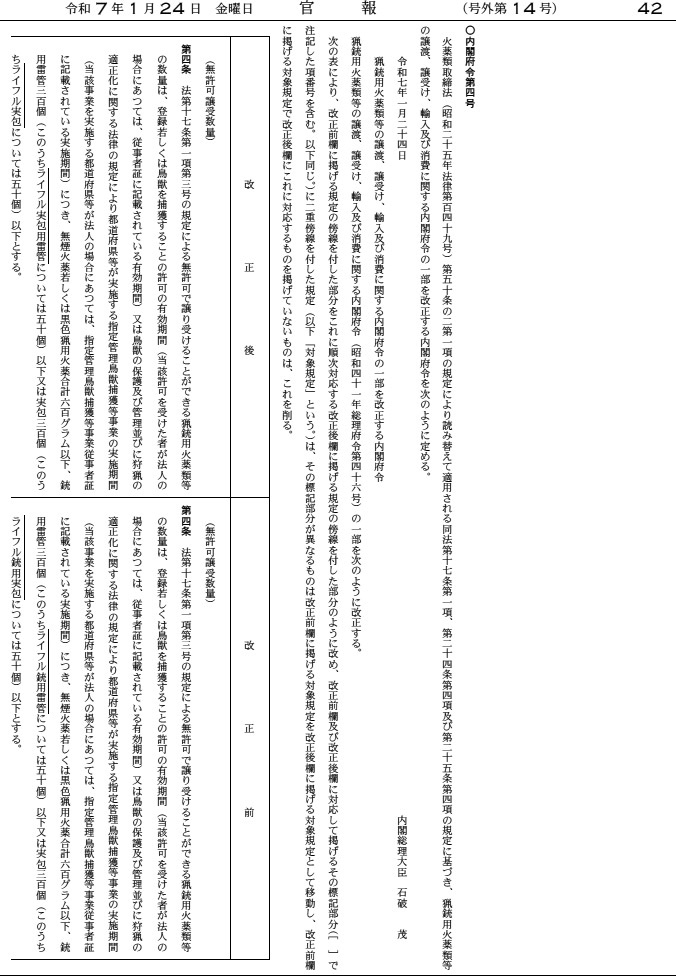

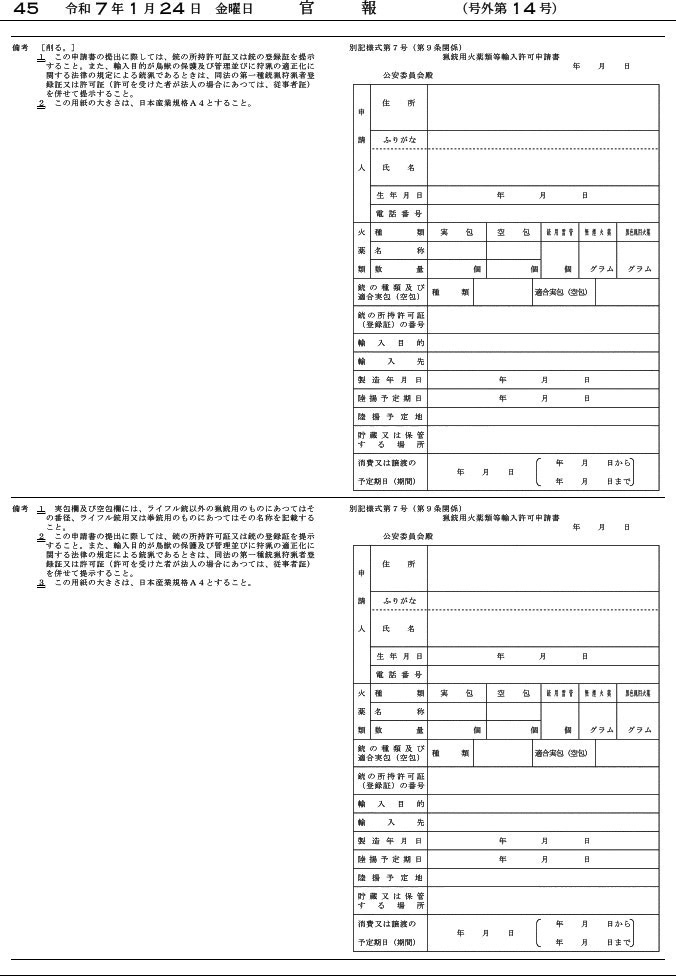

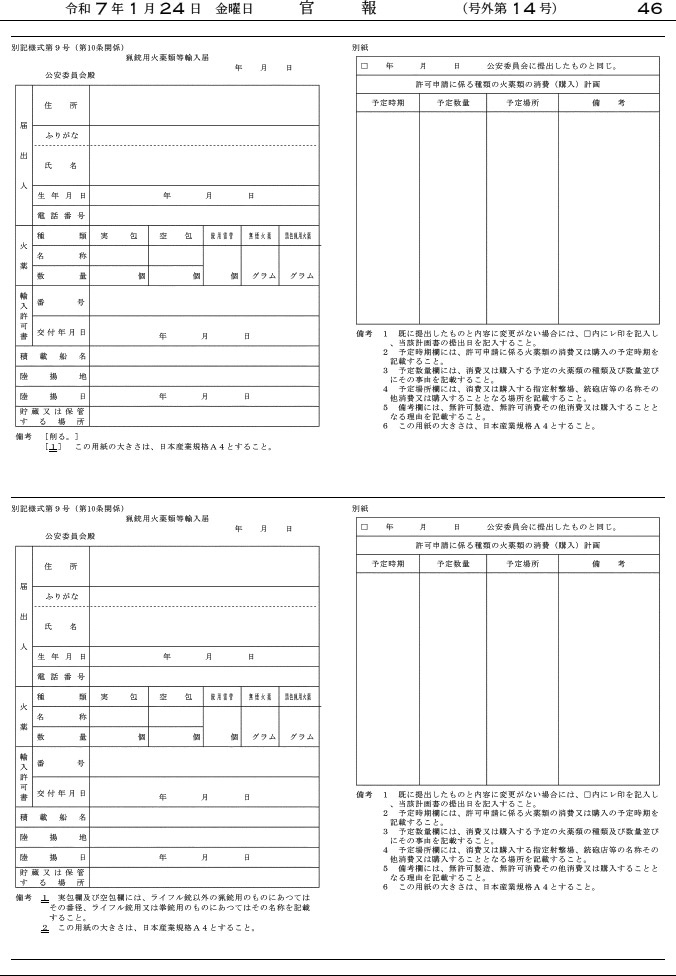

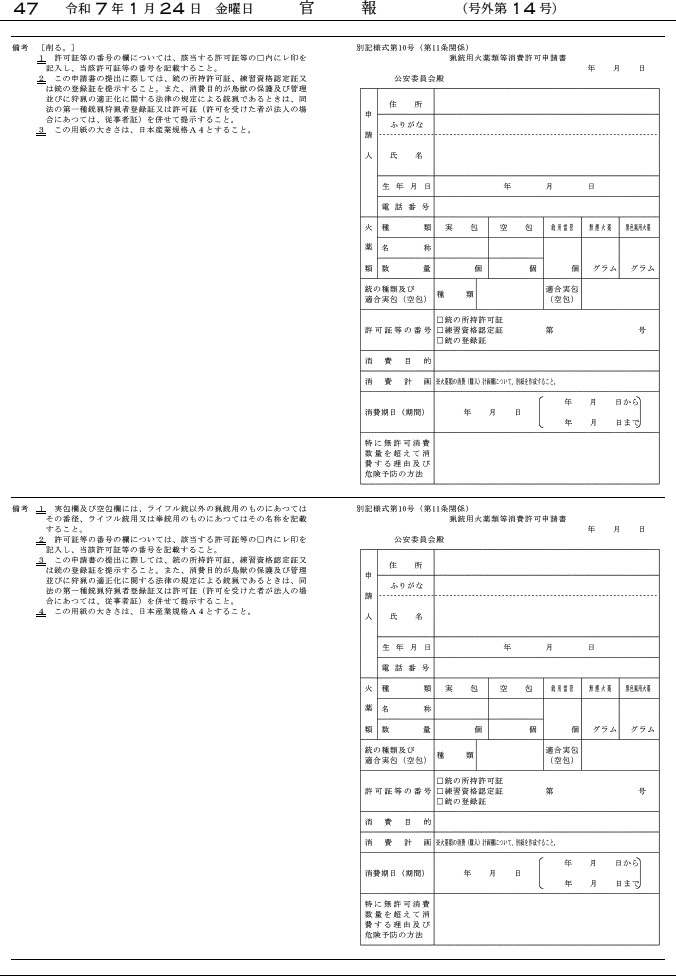

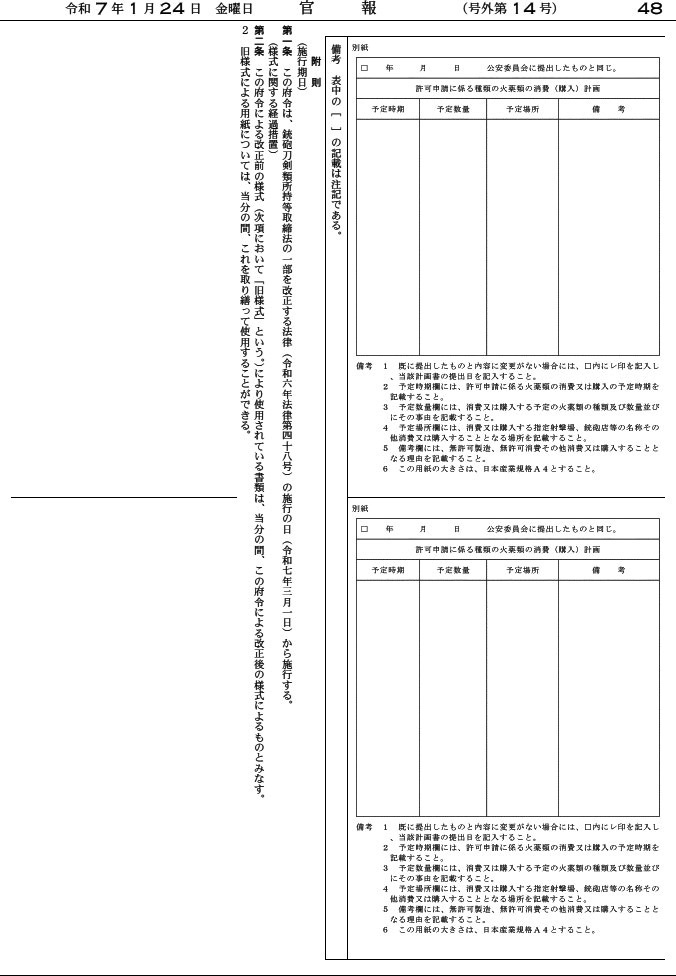

(3) 猟用府令の改正

ア 内容

猟用府令第4条、別記様式第2号等について、語句の整理を行うなど所要の改正が行われた。

イ 留意事項

(ア) 「ライフル実包」の語について

猟用府令第4条に規定する「ライフル実包用雷管」及び「ライフル実包」は、それぞれ旧猟用府令第4条に規定する「ライフル銃用雷管」及び「ライフル銃用実包」の呼称を変更したものであり、「ライフル実包」については、特定ライフル銃を用いて射撃を行う際に主に用いられるいわゆるサボットスラッグ弾は含まない。

(イ) 別記様式に記載すべき事項について、

猟用府令別記様式第1号、第2号、第7号、第9号及び第10号の実包欄及び空包欄について、各様式の備考1の規定については、「実包又は空包の名称」といった場合、ライフル実包にあっては名称を、ライフル実包以外の実包にあっては番径を指すことは明らかであることから当該備考を削除することとされたものであり、当該欄に記載すべき事項は改正前と変わらない。

(参考資料)

○ 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和6年法律第48号)の官報の写し及び新旧対照条文

○ 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年政令第13号)の官報の写し

○ 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和7年内閣府令第2号)の官報の写し

○ 指定射撃場の指定に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和7年内閣府令第3号)の官房の写し

○ 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和7年内閣府令第4号)の官報の写し

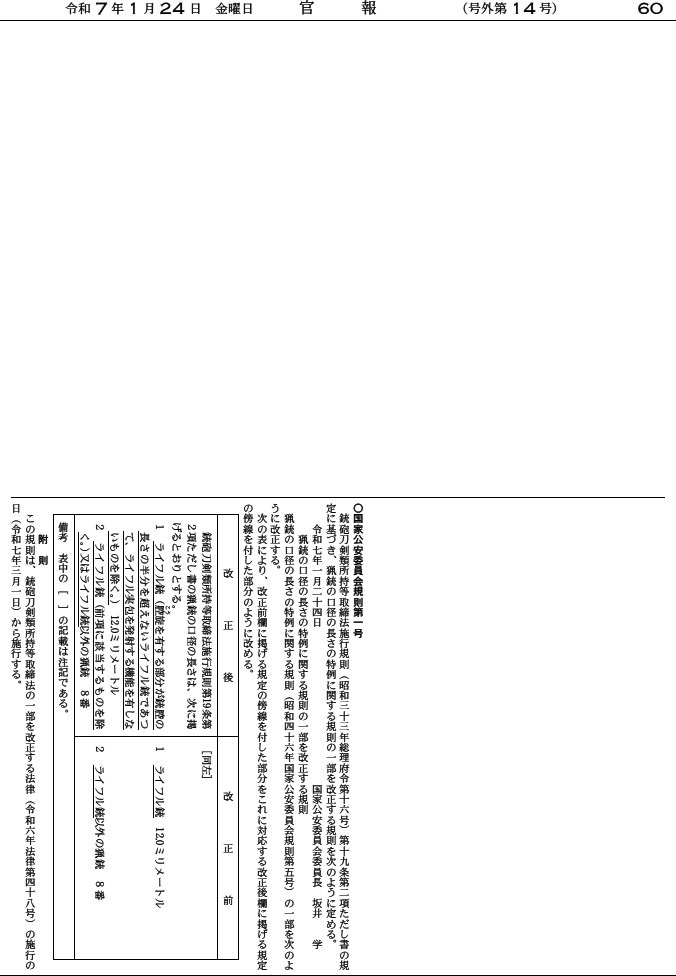

○ 猟銃の口径の長さの特例に関する規則の一部を改正する規則(令和7年国家公安委員会規則第1号)の官報の写し